日本の地政学の研究は奥山真司氏が有名です。エドワード・ルトワックの本を翻訳し、最近も『中国4.0 暴発する中華帝国』を刊行しました。ルトワックへの6回にわたる連続インタビューをもとに作られた本とのことです。こちらも読んでみたいと思っています。

さて、本書は兵頭氏が地政学について分かり易く解説したものです。マハンの凄さと時代の制約を受けた限界について触れられています。日本の採るべき道についても。

スパイクマンの第二次大戦後の日独への扱いの戦中での予言は、米国の世界観構築の層の厚さと言えるでしょう。

機雷の凄さについて、日高義樹氏も『中国、敗れたり』で触れています。衛星操作に依らない敵艦自動識別・自動浮上できる機雷を中国沿岸に米潜水艦が敷設すれば、中国は輸入・輸出ができなくなり、戦略物資(特に、石油)の輸入ができず、戦わずして負けるというもの。大慶油田は質が悪く、水も多く出ますので、継戦能力は低いです。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E6%85%B6%E6%B2%B9%E7%94%B0

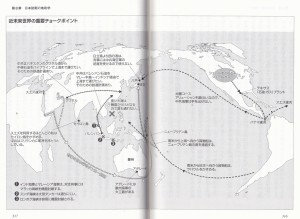

中国がマラッカ海峡を通らず、インド洋に出口を持つため、ミヤンマーに港湾を造ろうとする意味が良く分かりました。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%83%A3%E3%82%A6%E3%83%94%E3%83%A5%E6%B8%AF

パールハーバーはセカンドアタックさせなかったことが悔やまれます。飛行総隊長の淵田三津雄氏もそう述べています。後講釈ですが、ハワイを押えておけば(日本統治)戦局も変わったのではと素人ながら思いました。

本書を読んで、筆者が大切と考えているのは

①ブロケード(海上封鎖)

②位置(ジブラルタルを押えた英国)

③後続支援できる生産体制・・・これが一番大切。1次、2次大戦の米国を見れば分かります。

④マッキンダーの独鉄道網への懸念。これも空からの攻撃で払拭された。

⑤石油の運搬路としての河川の活用

⑥100オクタン価ガソリンの大切さ。戦闘機の能力に差。

面白いですから、是非本を手に取って読んで戴ければ。

内容

①P.66~70

こんなにも先端的な実用工学を山のように蓄積しているフランスが(ナポレオンが、と言い換えてもいいでしよう。一時ウェストポイントにもナポレオン熱が風靡しました)、なにゆえに英国に圧倒されてしまったのか?

そこを、自分よりも若い海軍士官たちに説明ができないようでは、海大で先生面などはできないぞとマハンは考えたに違いないのです。

19世紀後半のアメリカ合衆国が近未来で直面し得る最強の仮想敵も、やはり大英帝国の海陸 戦力でした(その形勢は1920年まで続きます)。

当時英国は、カリブ海のあちこちに領地を保持しており、好機を捉えれば、いつでもその影響力を「中米運河」の工事候補地(パナマに決まって起工されるのは1904年ですけれども、運河が開鑿されることじたいは早くから確定的でした)に及ぼす可能性がありました。

メキシコ湾やペルー沖で何年も海上勤務してきたマハンには、それはアメリカにとっての悪夢だと信じられました。なぜなら、フランスが英国に勝てなかった理由のひとつが、〈ジブラルタルに英海軍が根拠地を持つことを許していた〉ことにあったと、彼には思えたからです。

フランスの大西洋岸にある大軍港ブレストの艦隊と、地中海岸の大軍港トゥーロンの艦隊とは、この英軍ジブラルタル基地によってまったく二つに分断されてしまって、常に一体集合的にそのどちらかに攻めかかってくる英国艦隊に対しては、フランス側は常に少数の一部分艦隊で立ち向かうしかなく、最初から勝ち目は薄かった とマハンは結論しました。

なにしろ、フランス海軍を葬り去ってナポレオンの英国征服を不可能にした「トラファルガ—海戦」は、ジブラルタル軍港を根城に仏海軍を監視していた英国ネルソン艦隊が、ジブラルタル軍港からわずか50キロメートル先の海面で、もっと遠くから集まってきたフランス艦隊を「邀撃」するといった必勝パ夕–ンだったのです。幅14キロメートルしかない海峡を通航する敵性艦艇は、すべてジブラル夕ルの山の上からはお見通しでした。もしもパナマに英軍が「ジブラル夕ル要塞」を建造してしまったなら、アメリカの未来はどうなるでしょうか?

将来のアメリカ合衆国は大西洋にも太平洋にも艦隊を維持しなくてはなりません。しかしその艦隊をいつでも一体に集合できるようにしないならば、トー夕ルで優勢な英国海軍に対する勝ち目は無くなります。中米運河を「アメリカにとってのジブラル夕ル」にさせてはならないのです。そのためにはカリブ海と中米を、早くアメリカが制圧しておく必要がある、とマハンには思われました。

中米を英国に支配されたくなくば、カリブ海域におけるスぺイン支配地に英国の手が伸びる前に、極力、合衆国の手中に回収して軍事基地化しておくのが得策です。

この目的意識のもと、1898年にマハンが盟友セオドア•ローズヴェルト海軍次官を応援して起こさせたのが米西戦争です。米西戦争の結果、カリブ海での英軍勢力は米軍勢力に対して劣勢となって、英帝国は中米運河の支配を諦めるという流れができました。

太平洋から、英国の同盟者となるかもしれない外国海軍が、中米運河に接近するためには、 途中で貯炭場を利用しなければなりません。だったらその貯炭場も、米国が支配しておかなくてはまずい。この問題意識から、1890年の『海上権力史論』いらいマハンは「ハワイを併合せよ」という論陣を張り、やはり米西戦争中の1898年にそれが実現します。さらにスぺイン領であったフイリピンも奪い取って、シナ大陸と蒸気船で交易するための太平洋上の中間貯炭場を確保し終わりました。

マハンは、西部開拓ブームや、それに連動する鉄道ブームには、心の中で大いに反発をしていたろうと想像されます。このブームが続く間は、アメリカ人民は誰も海上貿易(特に対シナ貿易)の将来などには注意を向けないでしょう。しかしマハンが見るところ、英国が17世紀以降に強大化できたいちばんの理由は、スペインやオランダやフランスが不十分にしか実践をしなかった、商船隊と軍艦と私企業主体の海外市場開発を連動させる富国強兵策を、意図的に推進したことにあったのです。これを大衆に分からせることも『海上権カ史論』の意図のひとつでした。

第1章でも述べた如く、スペイン政府は、新大陸にせっかくの殖民地を得ながら、金銀をせっせと持ち帰らせるばかりで、現地と本国での私企業(製造業•運送業•小売業)の発達を妨害しました。おそらくその理由は、イベリア半島から苦労してイスラム教徒を追い出した、じぶんたちの国家建設過程にあったのでしょう。サラセン人を敗走させ、その財を奪った者が領主階級となって農民の上に君臨していたのがスペイン帝国でした。彼らの気風として、モノを作ったり売ったりするビジネスなんか、考えられるものじゃなかったのです。

オランダ人は国土が狭いので、遠い海外の殖民地を開拓するしかないという覚悟は決めていました。しかしオランダ人は、ライン川の河口港という一大販路も擁していた地勢から、どうしても発想が商人的になり、つかの間の平和を得ると、すぐに陸海軍への出費を減らして、効率.的に儲けることだけに集中しようとするのです。このような商業貴族たちからなる政府では、片時も戦争を忘れないで海軍力を整備しているイギリス人たちとの仁義なき競争において、敗者となるしかありませんでした。アメリカ人は、オランダ人のようになってはいけないと、マハンは『海上権カ史論』で議員さんたちに警告したのです。

フランス人は国土全部が恵まれた農地で、本国での生活の満足度が高いためか、たとえば<イギリスの息の根を止めてやる〉ような海外指向の大戦略に思い至りません。かつてドイツ人のライプニッツがルイ14世 (1661 年に宰相マザランが死んだあと半世紀以上もフランスの対外策を親裁しました)に進言したことがありました。〈隣国オランダと直接戦争するよりも、もっと得な策があります。フランスの陸海軍でエジプトを占領すればいいのです。さすればフランスが地中海を支配できるので、オランダの海運業は衰退し、やがてオランダの東方の宝庫もフランスの手に落ちてきます。直接戦争はしないのですから、インド洋で築いたフランス資産が破壊されることもありません〉と。

ルイ14世時代のフランス軍ならば、この遠征も楽に成就できたのに、帝王はそのコースを採用しませんでした。後にナポレオンがライプニッツと同じ結論に達したときには、すでに英国が、先行してインドまでの中間海軍基地(マルタ、キプロス、スエズ、セントへレナ、喜望蜂・・・)の布石を終え、盤面をすっかり支配しており、フランスには勝ち目はなくなっていたのです。フランス海軍の軍港は地中海ではトゥーロンの1箇所にしかなく、英海軍の根拠地から交通線の脚面を簡単に妨害されました。

マハンは、もしも太平洋のガラパゴス諸島や、カリブ海の島嶼に英軍が基地を作ると、米艦隊が中米運河を利用するときに、側面から牽制されてしまうと読者に注意を喚起しました。逆に米国こそが英国のように行動しなくてはならないのです。太平洋の島嶼を補給港として押さえ、シナ市場をアメリカ商船が支配することは、西部開発よりも大事です。それこそが、アメリカ合衆国が世界の富豪になるための最短コースなのです。

②P.235

米国はドイツと日本を手離すな

スパイクマンは、如上の大局的把握に基づいて、第二次大戦の結末をその渦中において鋭く予測し、アメリカ合衆国が取るべき針路をアドバイスしました。

まず、〈枢軸が敗北するのは決まっているものの、ドイツを無力化してはならず、戦後のソ連と拮抗させなくてはならない〉〈日本の敗戦後、ソ連は国境をめぐってシナと対立関係に入るだろう。リムランドであるシナは、かならず強大化する。ソ連は押されて、中央アジアを支配し続けられない。米国はシナによる日本併吞を阻止せねばならず、むしろ進んで日本と同盟することで、シナと拮抗しなければならない〉と説きました。

こんなことを、アメリカと日独との間の戦争が正式スタートしたばかりの1941年12月31 日に、「アメリカ地理学会」の質疑応答の中で公言しているのです。もちろん学者仲間から総反撃をくらいましたが、戦後にアメリカ政府が服用したのは、まさにスパイクマンの処方箋でした。

戦前のわが外務省に、スパイクマンの米国東部政治エリート層に対する影響力を偵知できるだけの情報収集力や人脈があれば、もうちょっとマシな終戦工作が可能だったかもしれません。

③P.295~305

真珠湾の大へマ?

日本海軍の情報系の幕僚たちが常に優先的に調べ上げなければならなかったことは、米軍は 対日有事のさいにどうやって油脂類を前線まで補給するのか、そのルートについてでした。それが分からなければ、敵の燃料補給線を遮断するプランも立てようがないわけです。しかし、日本海軍の中で燃料問題に最も詳しかった「機関科将校」たちが、日米開戦のプランニングには参画させてもらえなかったことが象徴しているように、日本海軍の首脳には、それについての関心は皆無でした。

日本の軍人は、石油のために国運を賭けて開戦すると叫びながら、敵軍の石油のことなどどうでもよかったのです。このために、日本にも実はわずかにあった勝利の可能性が、ゼロになったと思われます。

対米戦争が日本の完敗に終わって、徐々に、日米開戦時の米海軍幹部の回想録も発表される ようになり、その内容を聞き及んだ日本人たちが意外に感じたことのひとつは、〈真珠湾の油タンクを爆撃しなかった日本人は馬鹿だ)という論評でした。

1942年以降の中部太平洋作戦を指揮したニミッツ元帥(1885〜1966)が、1960年に出版した『The Great Sea War』の中で、〈カリフォルニアから1年以上もかけて運んだ重油450万パレルが、ことごとく真珠湾の地上タンクには入れてあったのに、日本軍はそれを攻撃しないで見逃した。もしその燃料が爆撃で炎上させられてしまっていたら、当時の米国は欧州へ大量の石油を送る約東をしていた関係上、真珠湾に再び大艦隊への重油補給機能が回復されるまでには数か月もかかり、その間、日本軍は西太平洋ではほぼフリーハンドが得られただろう〉と示唆したというのです。

この地上重油タンクは、巨大な茶筒蓋状の鋼製貯槽(1個の容量は7000トンくらいと思われるものの寸法データは調べても出てきません)で、当時の写真からはタンクの屋根は固定屋根だったように見えます。オアフ島の真珠湾軍港の潜水艦埠頭の東からヒツカム陸軍飛行場の北縁にかけて、これが相互に100フイート以上の間隔をあけて26基、配置されていました。

ニミッツは1940年には米海軍の埠頭施設や工廠を総括するポストでしたから、ハワイの重油貯蔵については何から何までも承知していました。また、平気でデタラメを書けるような「豪放軍人」でもありません(緻密な事務に向かないキヤラクターの将官は、日米どちらでも部内の頂点をきわめられないようになっていました)。

太平洋艦隊司令官としてニミッツの前任者で、41年末のハワイに所在したキンメル提督も、 <真珠湾で地上タンクが燃やされてしまっていたならば、ハワイからは大艦隊に対する作戦支援がもはや不可能となったので、いったんは、全艦隊が本土西海岸まで戻る必要があっただろう>と証言しているそうです。

これは、あり得るでしょうか?

確認しましょう。

1941年12月7日(現地時間)時点で、真珠湾の地上には26基の大容量重油夕ンクが存在し、すべて潜水艦阜頭に隣接していました(ただし潜水艦は軽油で走るものなので、当該貯槽と直接の関係はありません)。この重油タンク群は1939年秋に建設が始まり、1941年10月にはそのうち2基だけに対空迷彩として、ピルデイングに見せかける手の込んだ偽装がなされており、他のタンクも地面色の塗装だったのだと伝えられますけれども、1基1基があまりに巨大ですので上空からはまるわかりでした。位置は、陸軍のヒッカム飛行場からも、海軍のフォ-ド島飛行場からも、目と鼻の先です。ハワイ空襲に参加した搭乗員は、全員、そのタンク群を視野におさめたでしょう。

450万バレルという合計貯油量は、ハワイより西側の太平洋での米艦隊の作戦を2年半まかなうのに足るものでした(この数値は80年代よりも後から流布したもので、ニミッツが明かしたものではありません)。

タンクの側壁のスチールの厚さは、最上部のいちばん薄くてよいところでも「4分の1」インチから1インチ強はあったと想像されますので、当時の日本海軍機が装備した7. 7 mm機銃 (九九式艦上爆撃機はこれ2梃で前方を射撃できた)も、20mm機銃(これは零戦だけが装備)も、側壁の貫通は無理ではなかったかと思うのですが、連合艦隊の戦闘詳報によれば1942年4月9日にセイロン島のトリンコマレー軍港を空母『飛龍』の艦上機で空襲したさいに、重油槽×1を制空隊、すなわち零戦が銃撃炎上させたという記録があります。

重油タンクの天板の厚さは見当がつかないものの、空襲中に激しく射ち上げられた米軍の防空火器(12. 7mm機関銃から3インチ高射砲まで)の外れ弾や落下破片によってその天板が損傷を受けたという話は聞かれません(付近住民の間には落下物による死傷者が発生しています)。

一般論として、重油は、たとい空気と接していても、常温では容易には着火しないものです。パールハーバーの重油の夕ンクの中に60kg以上の日本海軍の爆弾が飛び込んで爆発すれば、 火災(もしくは大爆発)が生じたでしょう。しかしタンク1基の火災が、他の夕ンクも延焼さたかどうかは分かりません。

41年当時の空撮写真を見ますと、すべてのタンクとタンクの間にはタンク1基分以上の間隔がとってあって、しかも1基ごとに高い土手で地面を仕切っています。こうした防油土手は、タンクの内容液全量が漏れてもその外へは溢れ出さぬ高さに設計されていたはずです。

したがって日本機は26基のタンクにひとつひとつ爆弾を正確に配分せぬ限り、真珠湾所在の重油の全量を焼亡させてしまうことは不可能だったでしょう。

空母『翔鶴』と『瑞鶴』の艦上攻撃機隊と艦上爆撃機隊は、他の4隻の母艦飛行隊よりも技術が未熟だというので、真珠湾空襲時には対艦ではなく対地攻撃任務を割り当てられていました。この空母2隻分の艦攻や艦爆がよってたかって上手な爆撃を加えた場合は、貯槽26基を全部燃やしてしまうことはできたと思われます。

ただし、そこには悩ましい問題があったのです。それだけの有力な攻撃力を使って、ヒッカム飛行場やフォード島の海軍格納庫内や飛行場にズラリ並んでいる四発重爆撃機B -17や長距離哨戒飛行艇カタリナや単座戦闘機P—40の上に少しでも多くの破片爆弾を雨下させなくても、 よかったでしようか?

敵戦闘機が地上で撃破されれば味方の第二波や、第二次攻撃隊(これは実行されず)は迎撃を 受けないですみました。また、もし敵の大型長距離機を討ち洩らせば、それが帰路の空母艦隊を発見して、大きな仇を為すかもしれないのです。

当時の貧乏だった日本人の目には、工業的な付加価値のかたまりである新鋭航空機300機 を爆破してやれるチャンスこそがあまりにも貴重であると信じられたのではなかろうかと思われます。

真珠湾攻撃を計画した日本海軍の作戦参謀は、41年末の時点で米海軍が重油を安全な地中に 貯蔵していないはずはない、とも考えていたようです。

日本海軍では1914年以降、重油の蒸発損失をなくし、かつ、空襲にも脆弱でないものにしようと考えて、備蓄タンクを地中式、もしくは覆土式にするようになっていました。

ですから<ハワイ基地の地上に見えているタンク群を全部破壊しても、地下には別の貯蔵タンク群があって米海軍は痛痒を感じまい。もしかすると地上タンクは既に空に近い状態で、 せっかくの爆弾の無駄となるだけかもしれぬ〉と日本海軍の側で勝手に疑っていたとしても、それは無理はないです。

真相は、1991年の冷戦終了後に秘密が解除されて、一部があきらかになりました。オアフ島内の「レッドヒル」と呼ばれる丘陵地帯の地中100フィー卜のところに、1940年12月から海軍少将ニミッツの差配によって、たしかに総計20基もの巨大地下貯油槽が、極秘裡に築造されつつあったのです。それは全体で重油540万バレル+軽油60万バレルを貯蔵できるもので、すべてが完成したのが1943年9月だったといいますから、41年末の時点で一部は概成していたでしょう。日本海軍は、この大規模工事の「噂」を耳にしていたのかもしれません。

それでも、上述のジレンマにもかかわらず、もしも数機の「九七艦攻」が60kg爆弾複数を夕ンク群の上にバラ撒き、うまい具合に重油が全部燃えてしまった……としましよう。

米国指導層の筆頭の関心事は英本国をドイツに支配させないことでしたので、日本およびドイツとの戦争状態(12月11日にドイツから対米宣戦)が発生して以後は、パールハ-パーへの450万バレルもの重油再補給などは当分、後回しとされ、英本国およびソ連への油脂援助(ソ連向けは41年8月から本格化していました)に全力が傾注されたことは疑いありません。

米国内では早くも1941年9月25日に、陸海軍とF•D・ローズヴエルト大統領が、〈まずはドイツを敗北させるべし。そうなれば日本も、やっていけなくなるだろう〉という戦略見通しで一致しているのです。

ソ連への油脂搬入は、夕ンカーでイラン南岸(おそらくホルムズ海峡に面したバンダルアッバース港)にまず揚げ、そこから鉄道貨車でカスピ海南岸へ輪送しなければなりませんでした。日本の空母艦隊は、シンガボールを根城にして、ハワイ基地から米空母艦隊が出撃のできないでいる半年前後の間、インド洋を常続的に制海し、1隻の米英タン力―/貨物船もインド洋側からはホルムズ海峡に近づき得ぬようにできたでしよう。すると、どうなったでしょうか?

第4章でも解説しましたスターリングラード市(およびカフカス地方からパクーにかけて)のソ連軍は、カスピ海およびボルガ川を経由する米英両国からの補給品(特にトラック用燃料)を42 年1月以降は受け取れなくなったでしょう。その結果、42年6月発動のドイツ軍の「青作戦」 は、史実よりも弱い抵抗を排除するだけでよくなって、ドイツはグロズヌイ油田と、最重要水運結節点のスターリングラードを占領して、独ソ戦の流れを変えてしまったかもしれません。

もちろん米海軍も座視してはおらず、南アフリカのケープタウンに根拠地を構築して、大西洋艦隊所属の空母をインド洋へ差し向け、インド洋で日米間の初の空母同士の海戦が生起した可能性もあるでしょう。

アマチュアは戦術を語り、プロは補給を気にする

マハンは、帆船が汽走船に変わったことで、貯炭場の平時からのグローバルな確保が海軍の遠距離作戦能力を左右する時代になっているのだと、政治家たちを啓蒙しようとしました。第二次大戦は、石油時代でもそれがあてはまることを痛感させます。

石炭貯蔵所と違って、重油タンクは砲爆撃によって意図的に着火させやすいので、むしろマハン時代よりも防禦の配慮が必要となりました。

もし日本海軍が、ハワイの地上重油タンク群こそは米国太平洋艦隊の一大弱点であると見抜けたのならば、空母機による真珠湾攻撃の代わりに、潜水艦から発進させた特殊小型水上機によるタンク群への小型爆弾の投下と、潜水艦に特設させた8〜12インチクラスの長距離砲による攪乱砲撃を組み合わせた「ミニ奇襲」が選択されたかもしれません。じっさい英海軍は戦間期に潜水艦に12インチ砲を搭載して、発射後30秒で潜行する実験に成功していましたし、フ ランス海軍も1929年に潜水艦に8インチ連装砲塔をとりつけて、7マイルまで照準が可能であったといわれているのです。

7000トン容量のタンク1基の建設には、戦前の日本の場合ならば1年以上もかかったようです。米陸軍工兵隊の能力ならば、数か月で再建できたでしよう。

それが完成するまでの急場しのぎには、カリフォルニアから重油満載の油送船をハワイ、サモア、豪州方面の諸港へ派出し、そこで「浮かぶ貯油タンク」として待機させておく方法もあったはずです。なにも専用のタン力ー船や給油艦でなくとも、量産型の貨物船を小改造しても当座は間に合ったでしょう。

ここでまた仮に、ハワイ軍港の補給基地としての機能が一時的に麻痺したとしましょう。そのおかげで開戦後の半年から1年間、マレーや蘭印からの日本の石油還送がまったく妨害されることがなくなったとしたら、日本は内地に何百万トンもの原油を余計にストックすることが、可能だったでしょうか?

蘭印だけでも、開戦直前の時点で日量17万バレル=2万7030キロリッ夕―が生産されていました。かたや1941年度の軍用も含めた国内石油消費量は、42年5月に海軍省軍需局が作成した「本邦油槽船発達経過•概要」という資料によれば500万キロリッター、すなわち 1日に1万37 00キロリッターでしたので、もしも蘭印石油を全量内地へ持ち帰れたとしたなら、国内で消費をし続けたうえに、消費したのとほぼ同量の備蓄まで積み増せたという皮算用になりましょう。

しかし、それは実現できなかったはずです。まず、それだけの油を溜めるタンクが、内地にはなかったでしょう。また、それだけの原油を日本本土に持ち帰り得るタン力―を、日本は開戦前に整備していませんでした。19 3 9年に日本が保有していたタンカーは合計43万トンで、 これは日本の全船舶の8%に相当したそうですが、同じ年に、米国は280万トン(全船舶の24%、英国は326万トン(15%)もの夕ンカーを動かしていたのとは、大違いなのです。 迂闊にも大量整備を怠った希少で貴重なタン力ーを、米潜の雷撃から守るための措置も、連合艦隊は講じませんでした。トラック島やパラオ島の陸上の貯油施設が容量不十分であったために、動かすことのできる油槽船を何隻もいつまでも軍港内に浮かべてタンク代りに使わざるを得ず、それを米艦上機のいっぺんの空襲ですベて沈められるといった、二重にも三重にも無駄な戦争資源の運用をしていたのでした。終戦までには110隻もの日本のタン力ーが敵潜水艦によって沈められているそうです。貨物船の運航を打ち合わせるときに用いた日本の暗号まで、米海軍によって解読されていました。

④P.316~317

⑤P.327

⑥P.328~331

対儒教圏の理想的バリアーとなるハイテク機雷

日本のエネルギー環境が、以上述べました太平洋航路の活用によってこれから好転すると見られるのに比し、中共のエネルギー安全保障は、お先真っ暗です。

中共が経済成長する過程で、中共はエネルギーと食料のアウタルキー(国内自給自足体制)を失いました。ここに彼らのリカバー不可能な弱点ができてしまいました。

中共は2030年までに新たに110基もの原子力発電所を建設して運用開始するつもりで います。が、フランスにおける先行実験が教えているとおり、いくら原発を増やそうとも国家は石油燃料消費をゼロにできるものではありません。特に陸海空軍にとっては、石油は今も血液と同然です。

げんざい、中共が輪入したり輪出したりする必要のある物資の96% (重量換算)もが、海の上を運ばれるようになっております。

空輸や、陸上国境越しに交易されている物資は、重量換算では4%しかありません。これは何を意味するのか。

いまや中共は、「機雷戦」によって自滅するしかない体制となってしまっているのです。 日本では先の対米戦争の末期に撒かれた機雷を戦後に取り除く必要があって掃海部隊が最初に再建され、いらい一貫して機雷戦関係の戦技が磨かれてきています。もし中共軍が日本列島の外周に機雷を撒こうとしても、シナ沿岸ほど遠浅ではないので、「繋維機雷」という面倒なシステムにする必要があり、それは掃海隊にとっては除去は容易です。

また米軍も、冷戦中にもついにソ連が模倣することができなかったハイテク機雷のラインナップを複数、有しています。

かたや中共海軍は、彼らの遅れた技術力では探知が困難な米海軍の優秀潜水艦を首都北京に 近寄せないために、対米有事には漁船まで総動員して手当たり次第に数十万発の機雷を海中に 投入させ、黄海と東シナ海は機雷だらけにしてしまうつもりです。

シナ大陸の沿岸は、河川が吐き出す泥土のために、どこまで行っても遠浅の海です。安価でしかも非常に探知され難い「沈底式機雷」にとって、天津や上海ぐらい「封鎖」しやすい港はないでしょう。そんな機雷が、有事になれば、敵と味方の双方によって、無数に撒かれてしま うのです。

げんざい中共海軍は、沿岸のあちこちに潜水艦用の新根拠地を増やしているところです。が、今日のハイテク機雷は、ごく少数でも、それらの軍港への潜水艦の出入りをまったくできなくしてしまえます。米軍と自衛隊は、「水中ロボット」を使って繰り返し、対潜水艦用の機雷を敷設するでしょう。中共海軍には、それを排除する技術はありません。

中共がずうずうしくも国際海洋法を無視して領有を主張している南シナ海域でも、中共から領海主権を守らなければならない沿岸諸国が、おのおのの自衛のための機雷を敷設するでしょう。血迷った中共がこれらの諸国を攻撃すれば、これらの諸国は、マラッカ海峡、スンダ海峡、ロンボク海峡、マカッサル海峡、バラバク海峡、ルソン海峡、トンキン湾を、機雷によって封鎖してしまうことができます。

多数の機雷が敵味方によって敷設されますと、揚子江の出入用航路の部分だけでも1〜2年では掃海され得ません。中共は、石油の搬入を断たれて、軍隊の機能がまず停止し、軍隊がバックアップしている警察とともにそのまま「軍閥」化し、国内各地に反北京の暴動が起こって、いくつかの軍閥支配区の割拠状態が生じ、そのうちにまた、「ロだけ近代指向」の儒教専制的統一政体に収斂していくことでしよう。シナの地理が変わらぬ限り、シナの歴史も同じことの繰り返しです。かつて辛亥革命に手を貸してやった日本人には、身にしみているでしょう。 中共が長期戦の構えを取ろうが、短期で屈服しようが、機雷は、中共を包囲し続けます。

沿岸部だけに8億人もが集中して暮らすようになった今の中共にとり、その沿岸の海が、自分たちで闇雲に投入した機雷によって通航も漁労もできぬ海面に変わってしまいますと、電力も食料も得られなくなった彼らは、一斉に内陸部、それも水の得やすいチべットかミャンマー方面へでも移動するしかないでしょう。

誰にも除去不能な数万発の機雷は、日本とシナ大陸の間の戦後数十年間の汚れた関係を半永 久に断ってくれると期待できます。江戸時代の平和が復活するでしょう。われわれは、しばらくの間、厄介な儒教圏人たちとは無縁に暮らしていくことができるのです。これほど素敵な 「フリー.バリアー」(無料の障壁)が、他に考えられるでしょうか?

スパイクマンは、アメリカは孤立主義による安全は得られないと警告しました。

日本は逆に、遮断主義(大陸や半島の儒教圏人とは平時から縁を切る)によらなければ安全は得 られません。これは江戸幕府の智恵なのです。

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。