トランプも言いたい放題ばかりではなく、大統領になった時のスタッフを発表し、安心感を与えようとしています。単なる当て馬でなく、野心を実現しようと必死です。トランプが米国を二分したという議論もありますが、二分したのはオバマ時代からです。宮崎正弘氏のメルマガにスタッフの記事が載っています。問題はトランプがヒラリーに勝てるかです。共和党員ですらトランプが共和党の大統領候補になればヒラリーに入れるとういう人も少なくありません。どう軌道修正していくかでしょう。

http://melma.com/backnumber_45206_6344940/

ルビオは先を急ぎすぎたかもしれません。ブッシュ家を敵に回してはフロリダ知事も覚束ないでしょう。

日米関係で言えば、トモダチ作戦を展開したロバート D エルドリッヂ著の『オキナワ論』を読みました。どうも沖縄に巣食う左翼が彼を海兵隊から放逐するよう画策した感じですね。どこまで左翼は悪逆非道なのか。沖縄県民に「天皇と日本政府は沖縄を見捨てた」と刷り込んだりしましたが、事実は違います。普天間基地も海抜95mと言う高台にあるため津波の心配もありません。小生は危険除去であれば学校等を普天間から先に移すべきと考えます。基地の移転は無しにしても良いのでは。エルドリッヂ氏は移すのであれば勝連が良いとのこと。基地反対運動は中国人や朝鮮半島人、反日左翼が主体で沖縄県人はどの程度いるのでしょうか?翁長も浦添の軍港移設工事を認め、辺野古移転を認めないというのでは、左翼に共感してと言うよりは、土地賃貸料で食っている人たちの為の反対運動なのでは。所詮、「金目でしょ」。

http://thefact.jp/2016/1205/

また、Facebookを見ていましたら、朝日新聞が英字版では誤報の謝罪をしないどころか、慰安婦の強制性を認め、犠牲になったのは朝鮮半島人との書き方の由。中・鮮人と同じで平気で嘘がつける人間です。侮蔑さるべき下種です。 なでしこアクションのHPより。

http://nadesiko-action.org/?p=9983

3/22記事

米ノースカロライナ州ヒッコリーで選挙集会に臨んだドナルド・トランプ氏(2016年3月14日撮影、資料写真)。(c)AFP/Getty Image/Sean Rayford〔AFPBB News〕

トランプ現象という、誰も経験したことない嵐がアメリカに吹き荒れている。

メキシコに費用を負担させて国境に壁をつくるといった荒唐無稽な政策を掲げ、アメリカ最大のタブーである人種差別の姿勢すら隠そうとしない候補者が、多くの国民の喝采を浴びている。

アメリカ史上かつない異常事態ともいうべき状況にどう対応すればいいのか、トランプ氏の対立候補以外にも大いに困惑し悩んでいる人たちがいる。

トランプ政権入りを目論んでいるのは誰だ

共和党の指名候補争いの序盤戦「スーパー・チューズデー」でトランプ氏が華々しい勝利をおさめた翌日、トランプ氏への反旗を高々と掲げた人たちがいた。

長年アメリカの外交・安全保障政策を支えてきた有識者60人が、トランプ氏の排外的な外交政策はアメリカの安全を危機にさらすものだとして公開書簡で厳しく批判したのだ。

注目すべきは、60人の有識者のすべてが共和党員または共和党の支持者だったこと。そして、右派・中道派・ネオコンまで幅広い人材がそこに含まれていたことだ。なかには、トランプ氏が共和党の候補に指名された場合は「本選で民主党クリントン氏に投票する」とまで発言した人もいる。「共和党良識派の反撃がついに始まった」「公開書簡に署名をしたのは誰か」とメディアは盛り上がった。

一方、首都ワシントンでは、この現象を逆の方向から見ている人が少なくなかった。彼らの間で話題になったのは、「誰が署名をしたのか」ではなく「誰がしなかったのか」だった。

背景にはアメリカの政界ならではの事情がある。アメリカの政策に強い影響を与える大統領特別補佐官や各省庁の要職には、官僚でもなく政治家でもない“第3の人材”がつくことが多い。その多くはシンクタンクの研究員や大学教授といった知的エリートで、政府での数年間の任期を終えると、再び研究や教育の世界へ戻っていく。そして外部からの政策提言が評価されると、再び政府に呼ばれて働く。このような官と民の間の人事サイクルが厚みのあるエリート層を育て、アメリカ政治を支えている。

今回の公開書簡に名をつらねた共和党系の60人は、「共和党トランプ政権」に参加したり外部から関与したりするチャンスを投げ捨ててしまったに等しい。

逆に、公開書簡に署名しなかった人は、もしもトランプ氏が大統領になった場合、政権入りする可能性が残されている。だからワシントンでは、署名をしなかった人に注目が集まったというわけだ。

たとえば、1990年代から政府機関と民間の往復を始め、ジョージ・W・ブッシュ大統領の外交ブレーンにもなった大手シンクタンクの研究員、スミス氏(仮名)がその1人だ。スミス氏は今回の選挙に向けて、共和党本流とされていたある候補者と連絡をとりながら、着々と自らの足場を固めていた。ところが選挙戦が始まってみると、頼みにしていた候補者はトランプ旋風に吹き飛ばされ撤退してしまった。スミス氏が公開書簡に署名しなかったのは、新政権への関与をまだ諦めていないからではないかという人もいる。

アメリカを分断させるトランプ氏

共和党系か民主党系かを問わず、アメリカのインテリ層はトランプ旋風という未曽有の混乱のなかで困惑し対応を決めかねている。

アメリカが指導力を失った「Gゼロ」後の世界についての著作で知られるイアン・ブレマー氏は、スタンフォード大学で博士号を取得後、わずか28歳でシンクタンク「ユーラシアグループ」を設立した気鋭の政治学者だ。ニューヨークに本拠を置くブレマー氏は、目下の選挙戦への困惑を次のようにツイートしている。

「ニューヨークとワシントンにはたくさんの知人がいるが、そのうちの誰ひとりとしてトランプ支持者に出会ったことがないという。これは大問題だと思う」

つまり、都会のホワイトカラーでトランプ候補を支持する人は極めて少ないということだ。

一方、トランプ支持者の中核となっているのは白人のブルーカラーである。彼らの多くは工場で働いているが、工場の海外移転や低賃金の移民労働者の増加などによって職を奪われ、不満を募らせていた。サービス業で働くブルーカラーも賃金の安い仕事を移民と奪い合わなければならない。白人ブルーカラーの怒りは高まる一方だった。

その怒りをたくみに利用して勢力を伸ばしたのがトランプ候補だった。「偉大なるアメリカの復活」を力強く約束し、「悪いのは中国や日本」「敵はメキシコ人」などと問題を単純化してみせるトランプ氏に彼らは熱狂した。

トランプ氏に煽られて熱狂するブルーカラーたちと、冷静な目を保とうとするホワイトカラー、インテリ層。両者のギャップはここ数カ月で急速に広がっている。ブレマー氏の目にはそれが大きな問題と映っているようだ。

「最悪の衝動」を呼び起こされた人々

ブレマー氏のトランプ氏への懸念はそれだけではない。キーワードは「差別」だ。

今回の選挙戦ではトランプ氏の人種差別的な姿勢が議論を呼んでいる。差別の撤廃はアメリカ社会最大の課題の1つであり、選挙での差別発言は「一発退場」につながることも多い。

だが、トランプ氏は白人ブルーカラーからの受けをねらってか、マイノリティーへの差別的な姿勢を強めている印象さえある。白人至上主義団体「KKK」の元幹部から支持表明を受けたことに対しトランプ氏がはっきりと拒否の言葉を述べなかったことは、多くのアメリカ人をあ然とさせた。

人種差別の姿勢を隠そうともしない候補者が選挙戦で生き残っているどころか、先頭を走っている。繰り返しになるが、これは異常事態というほかない。

スーパー・チューズデーの4日後、NBCテレビの人気番組「サタデー・ナイト・ライブ」は、トランプ陣営のテレビコマーシャルの体裁をとったパロディー映像を放送した。穏やかな地域社会に暮らす勤勉で善良な白人がトランプ氏を支持する理由を語るという設定だ。

ある男性は「トランプは経済を、ここから、ここまで、引き上げてくれるだろうね」と言いながら腕を持ち上げるが、そこにはナチスの腕章が巻かれている。

また、白い服にアイロンをかけながら「トランプは大胆な政治家よ。私の本音を代弁してくれるわ」と語る女性が服を裏返すとKKKのマークが・・・という内容だ。

どぎつい冗談だと笑ってばかりもいられない。支持者のなかにはトランプ氏に同調して、心の奥底にあった差別感情を解き放ってしまった人が少なくない。トランプ氏の集会では、反トランプを叫ぶ人に暴力をふるう支持者が増えている。そういう人たちを相手にブレマー氏のような人が理性的に政治を語り合おうとしても話が噛み合うとは思えない。

ブレマー氏は、大衆をここまで引っ張ってきたトランプ氏について「人の心の奥底にある最悪の衝動を利用した低俗な人気取り」だと切り捨てた。研究者としての心のうずきが聞こえてくるようだ。

ほんの数カ月前まで、まさかこんな状況になるとはアメリカのインテリ層は誰も予想していなかった。彼らはどんな思いで新しい大統領の誕生を迎えることになるのだろうか。

3/20記事

フロリダ州で敗北して撤退を決めたルビオ候補。共和党主流派「期待の星」であり、日本の外交筋も期待を寄せていたが……〔photo〕gettyimages

「反トランプ」連合はなぜ生まれないか

「ミニ・スーパーチューズデー」は、トランプがフロリダ州とオハイオ州という勝者総取りの大票田で勝利すれば、トランプ指名は決まったようなものだとされていた。

しかし、ルビオ候補が事前の予想通りフロリダ州で敗北して撤退したものの、オハイオ州現職知事のケーシックは地元での強さを見せて逃げ切った。

共和党内には党大会での逆転を狙う勢力も存在するが、他方で「トランプを受け入れて、トランプを操縦していこう」という打算的かつ戦略的な「受容派」も急速に増大し始めている。フロリダ州でのルビオの劣勢が決定的になったあたりから、その兆候があった。

主流派「期待の星」ルビオには、日本の外交筋も期待を寄せていた。ルビオ敗北の舞台裏に、トランプ旋風の意外な理由があった。

* * *

トランプ以外が代議員競争で首位を奪うことは困難な情勢の中、無理な「一本化」よりも、勝者総取りの大票田で、複数の非トランプ候補がそれぞれ強い州で勝利し、トランプ単独での過半数獲得を阻止するのが抵抗のシナリオだった。

しかし、ルビオが大票田フロリダ州で完敗し、このシナリオも現実性は薄くなった。

「反トランプ」が一本化できないのは、反トランプのフロントランナーが主流派ではなく、宗教右派系の「ティーパーティ保守」クルーズだったからだ。日和見主義だが「フレキシブル」でもあるトランプ以上に、原理主義クルーズは危険視されており、上院でも「外れもの」だった。クルーズをエスタブリッシュメントが支持することは困難だった。

前回の論考「続発する「反トランプ」抗議デモ」でも述べた通りだが、ある連邦議会補佐官は「銃をこめかみに突きつけられ、トランプかクルーズか、どちらか1人を選べ! と究極の選択をさせられれば、トランプを選ぶ」とすら言う。この認識は両党にまたがっている。

クルーズ支持者はルビオやケーシックに入れないし、ルビオやケーシックの支持者は「反トランプ」でクルーズを支持するのは自殺行為だと考えてきた。そうこうしているうちにトランプがトントン拍子に勝利した。

「トランプ旋風」4つの理由

2016年トランプ旋風の理由として、改めて4つの要因を確認しておきたい。

①トランプの第三候補化を懸念しての「党内への取り込み」策が、甘い判断に過ぎた(トランプが共和党に怒って飛び出さないように、初動ではトランプ批判を意図的に控えた)

②共和党の候補者が多く出馬し過ぎた(トランプだけ票田が他と重複していないので利益を得た)

③非トランプのフロントランナーが原理的クルーズだったこと(主流派は支持できない)

④ジェブとルビオという主流派内の身内争い(後述する)

これらの外部要件が揃っていなければ、どんなに経済格差が深刻化して、不法移民がメキシコから流れ込み、大衆の怒りが暴発していても、トランプがここまでスムーズに勝利できなかった。

第1に党幹部が公認指名に影響を与えられない予備選制度、第2に、第3候補が出れば相手側に漁父の利を与えるリスクが付きまとう二大政党制のジレンマが根底にある。つまり「トランプ旋風」は制度的には、起こるべくして起こった現象で、諸条件さえ重なれば、これまでいつ起きてもおかしくなかった。

以前も「トランプ旋風が止まらない!? アメリカでいま何が起きているのか」で述べたように、ジョージ・ウォーレス、ロス・ペローなどの「旋風」過去例との違いは、共和党内部で勝者を目指したトランプの本格的な共和党乗っ取り策だ。

今後アメリカの政治学者の間では、アメリカ式デモクラシーの特質とされてきたこの開放的予備選制度とアメリカ特有の二大政党制の問題が深く議論されていくことになろう。

ここにきて民主党エスタブリッシュメントから「だから、特別代議員制度を共和党も導入したほうがいいのだ」との声まで聞こえる。

特別代議員とは、主として議員や知事など党幹部に与えられた権限なので、「ワシントンの意向」が草の根の民意をひっくり返すものだとして批判も根強い。だから、ヒラリーは「正統性」を高めるために、特別代議員の加算なしに、各州の民意による代議員だけでの圧勝を目指してきた。

ブッシュ家の逆鱗に触れたルビオ

そもそもルビオに勝ち目はあったのか。

日米外交筋の間では、ヒラリー以外ではルビオ人気が突出していた。上院外交委員会所属で政策を知っており、日本に対して深い理解があった。外務省も以前からルビオに注目し日本に招き、2014年の安倍総理への表敬訪問でも、東アジアの安全保障について日本の立場を支持する意向を表明している。

外交の安定的な継続性という点では、共和党側ではルビオというのが共通認識だった(ただ、それだけに過度な「親日」期待から、日本のプレスからの質問や、東アジアについての質問に答えてくれないと取材現場ではイメージ上のギャップが増幅されたようだが)。

しかし、これは外交フロント、特に日本目線からのルビオ像(期待)であって、アメリカの国内政治の文脈での政治家ルビオは、深刻な脆弱さを抱えていた。

第1に、フロリダ州地盤でありながら、知事だったジェブ・ブッシュの組織の支援が得られなかったことだ。

両者の関係は、元々は悪くなかった。1998年のルビオの初の公職選挙以来(ウエストマイアミ市)、ジェブは「保護者」として支援してきた。ルビオもフロリダ州議会議長としてジェブの政策を支え、両者の関係は「ウィン・ウィン」に見えた。

2016年大統領選にジェブが出るなら、弟子のルビオは「待つ」のが筋という暗黙の了解が支援者筋にはあった。しかし、ルビオには魔が差した。「ブッシュ王朝」の継続に思いのほか、共和党有権者が不満を抱えていて、兄のジョージ・W・ブッシュ前大統領の不人気も根強かったからだ。

なるほど筆者も2015年夏にジェブの支援者の内輪の会合で、元知事本人と面会したことがあるが、カウボーイのイメージの兄とは真逆で、神経質でいい意味で繊細な人物で、それだけに草の根の人気が今ひとつなのも頷けた。ルビオも同じように感じたかもしれない。「今出れば行けるかも」と。

しかし、これがブッシュ家の逆鱗に触れた。「弟子が師匠を追い落としたようなものだ」と関係者は言う。

ジェブの支援者との暗黙の約束を破って出馬しただけでなく、ジェブを上回る代議員を獲得。ジェブは自分が知事を務めた州まで生き残れず撤退し、政治人生の晩節を汚された。それもこれも可愛がっていた弟子の裏切りによるものだ。

フロリダ州共和党幹部は、ルビオがアイオワで3位になった直後、「ルビオでの一本化」について質問した私に、匿名条件にこう断言した。

「ブッシュ家はルビオの野郎を許さない」

「ルビオ大統領誕生だけは許せない」と、ジェブと2回のブッシュ政権に特に忠誠心の高い層は息巻いていた。ジェブが知事として張り巡らしたフロリダ全土の組織は、ルビオのために活発には動かず(動くなとまでは命じていないだろうが)、ジェブは最後まで公にルビオを支持しなかった。

「トランプ阻止」のためですら支持できない深いわだかまり。これがルビオのフロリダ敗北の1番の理由である。トランプの高笑いが聞こえる。

裏切られたフロリダ州の有権者

第2に、今年上院の再選年のルビオが、上院議席を放棄して、大統領選挙に出ることを宣言したことだ。

一般的には「背水の陣」として評価されそうな「決意」に見える。しかし、それはフロリダ州外の「他人の目線」だ。フロリダ州の有権者は裏切られたと感じた。

日本と同じでアメリカも議会では、再選回数が権力への道だ。委員長ポストは再選を重ねないと手に入れられない。当然、地元への利益誘導も再選が前提だ。

同じスペックなら若い方を当選させるのは、フレッシュな才能云々の「建前」とは無関係で、寿命までの当選回数を冷酷に考えての判断だ。あまり高齢の新人では、再選回数が期待できない。

だから、ルビオと同じ再選年のランド・ポールは、早期に大統領選を離脱して、上院選に戻り、ケンタッキー州の支持基盤に誠意を尽くした。かくしてランドはまた、地元の支持層の協力も得た上で大統領選挙に出られる。

ルビオの若さに「永久再選」の利益をあてこんで応援したタニマチ筋は、突然「ぼくは、やっぱり大統領になります」と言いだして、議席を放棄する態度に激怒した。

それでも、育てた若手が大統領になるのであればと応援してきたが、フロリダ州共和党の顔であるジェブにまで逆らうのはどうかと「ルビオ離れ」の空気が渦巻いていた。支援組織の心の結束がこれほど弱いキャンペーンは、筆者も見たことがなかった。

なぜルビオはジェブに譲って将来のチャンスまで待てなかったのか。

オバマを意識していたからだという周囲の声がある。たしかにオバマも連邦上院1期目で彗星の如く飛来して大統領になった。しかし、今回まで負け知らずのルビオと違い、オバマは2000年に連邦下院で大敗している。予備選で地元の黒人議員に負け、それから反省に反省を繰り返し、黒人同胞の心と掴む方法を身につけた。

「外交通」という日本での好印象とは裏腹に、上院でのルビオの立法成果は少ない。実際、50個の州という「国」でできているアメリカでは、州知事が連邦議員の臨時任命権まで持つ「上司」であり、州知事のほうが小さな実績をワンマンで残しやすい。

「選挙区に説明しやすい実績が作れない上院をルビオはつまらない、知事は羨ましいと思っていた」と関係者は語る。

まだ上院に残る選択肢もあるが、将来的にはルビオは可能性があれば州知事、その他の道を考えるのかもしれない。いずれにせよ、ブッシュ家への「詫び」が先かもしれない。

「あいつはキューバ系だ」

第3に、ヒスパニック系という属性を活かしきれなかったことだ。

キューバ系は実はヒスパニック系の「主流」であるメキシコ系などと緊張関係にある。「ルビオはヒスパニック系だから、支持しますよね?」とメキシコ系の有権者に聞けば、「あいつはキューバ系だ。俺たちと違うから」という答えがよくかえってくる。

カストロの圧政を逃れ「反共移民」になった初期のキューバ系は、中南米系の中で唯一共和党支持だった。最近の若者は民主党支持も増えているが、ヒスパニック社会の中での「異端感」は消えていない。

また保守的な政策とヒスパニック系への親和性が矛盾する問題もある。クルーズもキューバ系で、片言程度のスペイン語がしゃべれるが、公の場でほとんど話さないのは、バイリンガル教育を否定し、移民は英語を学ぶべきとの自らの主張と矛盾してしまうからだ。

ルビオもティーパーティの支援で当選したにもかかわらず、超党派の移民制度改革法案に参加したりして、ヒスパニック系の武器を活かす方向で穏健派に「転向」した前科がある。保守派内に「あいつは保守の仮面を被った親不法移民派だ」という疑念を残した。

共和党候補なのにヒスパニック系という属性は、本選でかなりの武器になる。民主党はそれを恐れて「ルビオ相手だとヒラリーが危ない」と言っていた。しかし、予備選ではそれが足かせになってしまった。

折しも、キューバとは民主党のオバマ大統領が国交を回復。88年ぶりに現職大統領として歴史的な訪問を実現するという時期であるだけに、ルビオとクルーズの共和党「キューバ系」という独自の記号は、かつての「反共」のアナクロニズムを漂わせるだけに終わってしまったのかもしれない。

カリスマが欠けている

そして第4に、政治家としての臨機応変さだ。

フロリダ州での地上戦が絶望的になったルビオは、終盤戦ますますメディア戦略や支持者への雨あられのようなメール散布に依存したが、「ロボット・ルビオ」の悪印象がテレビ討論で刻印され、「空中戦」も総崩れだった。

筆者はニューハンプシャー州予備選直前、同州ハドソンでルビオの小さな集会に参加した。たまたま聴衆が貧血か何かで倒れる騒ぎが起きた。幸い救急隊が駆けつけて、病人はすぐに運び出された。

しかし、演説中だったルビオは立ち尽くしたままで、どうしたらいいのか分からないといった風だった。

米メディアのカメラは回り続けていた。米メディアは「事件」を悪意をもって報じなかった。武士の情けというより、トランプを利すネタだったからかもしれない。

しかし、「オバマやビル・クリントンなら、いやレーガンだったら、タウンホールミーティング中に目の前で人が倒れたらどうしただろうか」と現場では疑問の声がくすぶっていた。腕まくりをして手を貸さないまでも、集会の中止と人命優先を叫んだのではないか。

それは「ポピュリズム演出」かもしれない。しかし、アメリカ大統領は危機に即して、臨機応変に対応してほしいと有権者は願っている。

「人気取りの行為と思われようと、あのときのマルコには、マイクを握って何か言って欲しかったよ。悔しいよ」と支持者はこぼしていた。ルビオはその意味で、政治家にしておくには、真面目過ぎるのかもしれない。嘘があまりつけない人物なのだと思う。

「ルビオは未熟過ぎる」と批判していた共和党重鎮の評論家たちが、現場でルビオに会って「あいつ、いい奴だった」と評価を変える行為に何度も遭遇してきた。

しかし「会ったらいい人で、対外的にはカリスマが欠けている」のでは大統領としては難しい。「会ったら気に食わない奴」でもいいから、対外的にカリスマを示せていれば問題はないのだが。

次回以降は現実味を増したトランプ指名をめぐる問題について考察する。

3/18記事

米オハイオ州クリーブランドで開かれた、選挙集会で演説するドナルド・トランプ氏(2016年3月12日撮影)〔AFPBB News〕

「ミニ・スーパー・チューズデー」も勝ち抜いた不動産王

「暴言王」のドナルド・トランプ氏の独走が止まらない。

「スーパーチューズデー」に次ぐ前半、第2の山場、「ミニ・スーパー・チューズデー」で圧勝したトランプ氏は米共和党大統領指名レースを順風満帆で突き進んでいる。これで、指名に必要な代議員数1237人まであと646人(AP通信社調べ)と迫った。

その「ミニ・スーパー・チューズデー」前夜から米国は異様な局面を迎えている。トランプ氏の歯に衣を着せぬ人種差別発言に耐えかねた反トランプ分子が抗議行動を起こしたのだ。

トランプ氏の行く先々ではこれら分子がトランプ支持者と激しい小競り合いを繰り広げ、流血の事態にまで発展している。予備選はもはや共和党内の指名争いの枠を超えてこの国を分裂させている。

現状打破を唱える2つの異なる反既成体制勢力

候補者に期待する現状打破派にも2種類ある。

1つは8年ぶりにホワイトハウスを民主党から奪還したいとする共和党保守派本流とそれを支持するウォールストリート(金融・経済界)。彼らは、本選挙で何としてでも民主党候補を打ち負かす選挙に勝てる保守本流候補を指名したいと考えている。

もう1つは、白人が謳歌できた「50年代のアメリカへの回帰」を夢見る白人高齢者やブルーカラーたちだ。メキシコ移民への侮辱発言やイスラム教徒の一時入国禁止提案など排外的な主張を続けるトランプ氏に共鳴し、1票を投じてきた。

共和党保守本流が推してきたマルコ・ルビオ上院議員だが、「ミニ・スーパーチューズデー」でも地元のフロリダ州でもトランプ氏に完敗。他の州でもジョン・ケーシック・オハイオ州知事に抜かれて最下位に転落。投票終了後に、ルビオ氏は予備選から撤退してしまった。

死にもの狂いとも言える共和党保守本流のルビオ支援工作は裏目に出てしまった。既成体制が物心両面からルビオ氏を応援すればするほど、草の根保守層はこれに反発したためだ。

ルビオ氏に代わって「ストップ・ザ・トランプ」の任を負わされているのが、超保守派の一匹狼、テッド・クルーズ上院議員だ。ところがクルーズ氏については、ウォールストリートの大企業幹部の1人は苦虫をつぶしたようにこう漏らしている。

「企業税課税や富裕層優遇税廃止を唱えるクルーズはトランプよりも厄介な存在だ。クルーズが指名されるくらいならトランプを手なずける方がまだましだ」

過激派分子に対する拷問で朝令暮改を繰り返すトランプ

実現不可能に近い「思いつき政策(?)」(はっきりとした政策にすらなっていない)を次から次へと打ち出すトランプ氏。文字通り、朝こう言ったかと思うと、夕方には前言を翻す。あきれるほど朝令暮改を繰り返した。

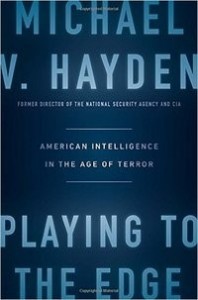

そのトランプ氏に、いい加減なことを言うのもほどほどにしろと一喝した男がいる。泣く子も黙る米中央情報局(CIA)の元長官だ。その人物の名は、マイケル・ヘイデン退役空軍大将。ヘイデン将軍こそ、本書の筆者である。

トランプ氏がイスラム教過激派分子に対する「過激な尋問」、つまり拷問を容認したことに対してだった。

トランプ氏は、ブッシュ政権当時、テロリスト容疑で捕まえたイスラム教過激派分子に対する「拷問」を容認するかどうか、大統領として情報機関にそうするよう命令するか、と記者に質問された。

これに対し、トランプ氏はこう言い切った。

「奴らが人質にした我々の側にいる人間の首を残虐に切り落とし、その画像を全世界に流している。こちらとしても捕まえた奴らを水責めして、情報を取るのは当たり前のことだ。私が大統領ならそう命令を下す」

「トランプ大統領の命令より国際法を尊重する」

Playing to the Edge: American Intelligence in the Age of Terror (スパイ工作は違法とつねに背中合わせ:テロ時代のアメリカの情報活動) by Michael W. Hayden Penguin Press, 2016

ヘイデン少将は直ちにテレビ・インタビューで一喝した。

「水責めは明らかに過酷な尋問(拷問)を禁じている国際法(国連拷問等禁止条約=1987年採択)違反だ。たとえトランプさんが大統領なり、そうやれと命令しても米軍および情報機関将校たちは応じない。国際法を冒してまでトランプさんの命令などには従わないはずだ」

これを聞いたトランプ氏は、即座に、「3軍の最高司令官たる大統領である私がやれと言ったら軍はそれを実行する。それがリーダーシップというものだ」と激しく反論。

ところが数時間後、その舌の根の乾かぬうちに「アメリカは法や条約に縛られており、私は大統領になっても軍やその他の当局に法を破るような命令はしない」と前言を撤回した。

相手がCIA元長官だと、すぐ前言を覆す、この口から出まかせ男にフォックス・ニューズの美人キャスターは「あなたはなぜそう何度も前言を覆してばかりいるんですか」と鋭く突かれて黙りこくった。

この事案のあやなどは国際法にも国際情勢にも疎い、トランプ支持の白人大衆たちには理解できないだろう。が、トランプ氏の軽薄さと知性のなさに開いた口がふさがらないのはヘイデン将軍だけではない。

過去41年間スパイ人生を送った根っからのスパイ

ヘイデン将軍は米空軍情報将校として1967年から2008年まで兵役を務めた。その間1999年にはビル・クリントン大統領に国家安全保障局(NSA)局長に任命され、ブッシュ政権発足後も留任。

2005年には国家情報局副長官に昇格、さらに2006年にはレオン・パネッタ米中央情報局長官の後任に任命され、2009年までブッシュ、オバマ両政権下で反テロ戦争におけう情報組織のトップとして活躍した「米国の諜報活動に最も精通した人物」(米上院情報活動特別委員会スタッフ)だ。

ヘイデン将軍が指揮をとった諜報スパイ活動は、ずばりイスラム過激派組織テロ活動への挑戦だった。

アルカイダの首謀、オサマ・ビン・ラディンや幹部の拘束・殺害活動はもとより、拘束したテロリスト容疑者に対する尋問など枚挙にいとまがない。

なかでもトランプ氏を一喝した「水責め」容認発言は、ヘイデンにとっては忘れがたい作戦の1つだった。法を侵して大統領の命令に従った屈辱の作戦だったからだ。

ヘイデン氏はブッシュ大統領から「すでに身柄を拘束しているアルカイダ容疑者の口を割らせるために水責めでも何でも使って情報を入手せよ」との命を受ける。

それは極秘工作として進められ、重要なテロリスト情報を得ることにつながりはした。だが将軍は釈然としなかった。その思いがトランプ発言に対する一喝となったのだろう。

ブッシュ大統領はこれと並行して、裁判所の許可を経ずに、米情報機関が海外に住むテロリストと米国内に住んでいる永住者、市民権保持者とのインターネットや電話の交信を傍受する許可を与えた。

つまり大統領が直接命じた不法盗聴、いわゆる「ステラ―ウィンド」工作だ。

これは9・11テロ事件以降、秘かに導入された秘密通信情報収集計画で、個人の電話番号やメールアドレスを取得したのち、その通信・チャット内容を入手するものだ。2004年に司法省が見つけ出すまですべて司法省抜きで実施されていた。

「法律の外で生きるなら自分に正直に」

ヘイデン将軍は本書の中で、ボブ・ディランの「Absoltutely Sweet Marie」の一節を引用してこう書いている。

「法律の外で生きようとすれば、君は正直じゃなきゃダメだよ。とくに自分に対しては常に正直じゃなきゃね」

ブッシュ大統領に命じられて実施に移した「水責め」は、オバマ政権発足直後、発覚してしまう。この関連の司法省の極秘メモが上院情報活動特別委員会に提出されたのだ。

その内容は、「CIAの残虐行為」「CIAの国際法違反」としてメディアに流された。民主党主導になった上院情報活動特別委員会でヘイデン将軍は厳しく追及される。

国家機密保守義務という枠の中で、将軍は、テロとの戦争を強いられる中でいかにしたら、国家の安全を第一線で守れるかについて弁明する。が、議員たちはむろんのことメディアは理解しようとしない。

本書では、そうしたヘイデン将軍の「苛立ち」と「弁明」が繰り返される。

題名になっている「Playing to the Edge」とは、フットボールで線上ギリギリのところで相手側とボールを奪い合うプレーを指す。ここでは、スパイ活動はまさに合法、違法すれすれのところで演じる危ないプレーだと、将軍は指摘したいのだろう。

スパイ一筋に生きてきた将軍の座右の銘、それが「Playing to the Edge」だったのだ。

テロリスト発見に不可欠な「ステラーウィンド」工作

特に世論の激しい批判を浴びた「ステラーウィンド」工作について将軍はこう指摘する。

「これにより我々は米市民の電話やインターネットにアクセスした。が、それはあくまでも厳しく制限された状況下で行われた」

「例えばあなたが今まで聞いたこともない人物から電話を受けたとする。蓄積されているデータベースを情報活動のプロがその人物の電話番号をチェックした結果、海外のテロリストと関わり合いがある電話であることが判明する。そのことから直接的、間接的にテロリストのルートを探り当てる重要な情報となる」

「国民にはプライバシーの権利がある。だが、国民は安全な生活を営む権利もある。根本的には我々はサイバー上の安全保障を必要としている。と同時にコミュニケーションの自由も保たれねばならない」

少なくともアメリカ合衆国という、国民の自由と権利を守り、なおかつ国際法を遵守することを国家的な理念として掲げてきた民主国家において、この二律背反にどう対処するか。

一党独裁の中国や北朝鮮とは違うのだ。ヘイデン将軍をはじめスパイたちはつねにそのことについて真剣に悩んできた、と将軍は吐露している。そのことを少しでも国民には分かってほしい、と訴えている。

トランプ氏への一喝は、そんなスパイたちの苦悩も知らずに分かったようなことを言うなという現場からの物言いと言っていい。