トランプの名を借りて、最後には安倍首相批判かと思ってしまいました。為政者の情報操作は勿論あるでしょう。FDRやトルーマンだけでなくブッシュJrでも。でも日本の為政者はPRするのがヘタです。逆に海外に発信するうえで、情報操作できるようになったとすれば褒めた方が良いのでは。中韓のように、事実と違うのであれば問題ですが。批判しているジャーナリストだって、日本のメデイアは「報道しない自由」を謳歌しているのは知っているでしょう。

米大統領選は関心が薄れるほどヒドイ候補者しか残っていません。外国人がとやかく言えた義理ではありませんが。崇高な理念を語った時代は終わったという事でしょうか。FDRは演説の名手だったから4期も務められたという話です。米国にありがちな女癖の悪さでも有名ですが。炉辺談話も同じように有名ですけど。

米国との戦争について書いた渡辺惣樹氏の『アメリカの対日政策を読み解く』の中から、是非覚えておいて戴きたいことを抜粋してコメントの代わりとします。

<P.20~24

この告白で分かるようにフイリピンはアメリカにとって二つの重要な意味を持つことになる。 一つはフイリピンが、アメリカのレゾンデートルでもある西漸連動のフイナ-レを飾る地になったことである。アメリカは「野蛮な原住インデイアン」を啓蒙しながら西へ西へと国土拡張を進めてきた。その過程で少々残虐な戦いがあっても、彼らを啓蒙できれば、彼らも結局は文明の恩恵を受けられる。その作業を成功させることこそがアメリカが神から付託された「明白なる宿命(manifest destiny)」であった。「明.白なる宿命」の終章を飾る土地がフイリピンになった。フイリピンの“土人”を見事なほどに文明人に変貌させれば、アメリカ西漸運動は美しい光を放って終えるとができるのである。

もう一つ、大統領の告白からわかることがある。他のヨーロッバ諸国もフィリピンを狙っていた 事実である。実際ドイツはフィリピンを狙っていた。別掲に一九〇〇年頃の西太平洋の勢カ図を載 せておいた。ドイツが西太平洋の島々を着々と植民地化していたことは一目瞭然である。フィリピ ンを領土にできれば、西太平洋の“ドイツの湖”化がほぼ完成することがわかる。軍事的視点から みたフィリピンは、ドイツの野望を阻止するためにアメリカが唯一確保した拠点だった。米領ハワ イからグアムを通じた細い補給線だけに頼る危うい新領土であった。

こうしてフィリピンは「西漸運動のフィナーレを飾る地」であると同時に「西太平洋の“ドイツの湖”化を阻止する地」の二つの意義を持つこととなった。

アメリカが新領土フィリピンの防衛を真剣に研究せざるを得なくなったのは当然である。一九〇三年七月には陸海軍合同会議(議長はデューイ提督)を設置している。

ここで不思議なことが起こる。合同会議の対日戦争の本格的研究(一九〇六年)を待たず、セオ ドア•ルーズべルト大統領(マッキンリーの暗殺〈一九〇一年九月〉を受けて副大統領から昇格) やルーツ国務長官は、フィリピンの安全保障を脅かす国は日本であることに気づくのである。

青島をベースとするドイツ東洋艦隊は規模も小さく、アメリカ海軍同様にロジスティツクスに問題を抱えていた。しかし、日本は、わずか一週間足らずで大艦隊をマニラに派遣できた。ロジスティツクス上の不安もない。フィリピン独立を主張するエミリオ・アギナルドらの民族派は日本に支接を求めていた。フィリピンの安仝保障を脅かす国の筆頭はドイツではなく日本であったのだ。この時代のアメリカの日本に対する恐れを、現代日本人が理解することは簡単ではない。

日本の目を絶対に南に向けさせない。それがルーズべルトのアジ.ア(対日)外交の基本となった。 ルーズべルトは日露戦争の最中に、愛娘アリスと腹心タフト陸軍長官を東京に派遣し、桂・タフト 密約を締結した。フィリピンと朝鮮をバー夕―したのである。ポーツマスの日露交渉では、日本側に密かな配慮を見せた。朝鮮の二枚舌外交に悩まされていた日本がその外交権を剝奪すると(第二次日韓協約、一九〇五年十一月)、米国は真っ先に漢城(現ソウル)の公使館を引き払った。日本の目を北に向けさせる外交の始まりであった。

(「明治 日米戦争知られざる『原点』」『文藝春秋』文藝春秋、ニ〇一三年十一月)

P.40~42

例えば、オックスフォード大学のヨルグ・フリードリッヒ教授は次のように分析している。(二〇〇三年)

「日本が軍事的にアグレッシブな展開を開始したのは、彼らが、戦略物資に困窮することがあってはならないと憂慮したことに起因している。一九二〇年代のリベラルな国際情勢が終わると、日本は満州に侵入(_一九三一年)し、続いて中国へも侵入した(一九三七年)。日本の究極の目標は、自給可能な経済ブロックを作り上げることであった」

「(しかし日本が)満州を選んだことは失敗であった。なぜならこの地には食料、石炭あるいは鉄鉱石.などの資源は豊かだったが石油はなかった。(満州に侵攻したのはいいのだが)最も重要な資源である石油についてはアメリカへの依存度は高いままであった」

「アメリ力は当時圧倒的な石油産出国であった。日本はアメリカからの石油輸入に大きく依存していた。九〇パ-セントがアメリ力からの輸入であり、その、うちの七五パ-セントから八〇パ—セントがカリフォルニアからのものであった」

「こうした状況を念頭に置けば日本がアメリカから石油禁輸措置を受けたときに感じた脅威の深刻さや、その結果、東アジアの戦いが太平洋全域での全面戦争へと拡大していったメカニズムを理解することは、それほど難しいことではない。日本の行動を容認するわけではないが、石油禁輸を受けた日本には、ボルネオ、スマトラの石油を略取する方法しか残されていなかったのである」

マックウイリアムスは、カリフォルニア州の対日戦争の原因の分析に続いて、同州で真珠湾攻撃 後に始まった日本人強制収容プログラムの経緯を詳述する。誰が飽くことなく反日本人を主張し、安全保障上、必要ない強制収容を進めたのか、実名をあげて非難している。彼の分析で、日本人排斥の動機がいかに不純であったか、そしてアメリカの民主主義がどれほど未熟だったかを知ることができる。

彼の描写は実証的で、日本人への憐れみもそこかしこに見え隠れする。当時の日本人同胞がアメリカで被った悲劇のさまは涙を誘う。しかし、二十一世紀の現代日本人にとっては、日本人移民が強制収容という不条理にどのように反応したかに感情移入することよりも、事実を冷静に凝視することのほうが重要であろう。マックウイリアムスの記述は、日本人とはいかなる民族かを問うているようでもある。私たちは強靭な民族なのか。それとも弱虫なのか。

マックウイリアムスは本書を通じてアメリカの未熟な民主主義を憂い、合衆国憲法の掲げる理念 に可能な限り近づくべきであると主張している。本書はアメリカ知識人の自省の書でもある。こう した自省の書は、戦後いくつか出版されている。へレン•ミアーズの『アメリカの鏡日本』 (Mirror of Americans:JAPAN1989 邦訳•アイネックス、一九九五年)がその代表であろう。しかし本書は、未だ日本との戦いが継続している一九四四年に出版されている。この書の出版が一九四四年であることに驚きを覚えるに違いない。

マックウイリアムスは本書出版にあたり、ユダヤ系のグッゲンハイム財閥から資金援助を受けている。それは、ユダヤ系の人々が日本人強制収容に強い危機感を抱いていたであろうことを示唆している。

この書の出版はボストンのリトル・ブラウン&カンパ-ニーによってなされた。アルフレッド・マハンの『海上権力史論』を出版した老舗である。こうした有力出版社が一九四四年の段階で、自国民の内省を促すこれほどの書を世に問う姿勢は、アメリカという国の懐の深さをも感じさせる。

(『日米開戦の人種的側面アメリカの反省1944』「訳者まえがき」)

P.52~53

遊弋するドイツ巡洋艦や海中深く潜んでいるドイツ潜水艦は太平洋方面にも出没する。 アメリカ も太平洋の防衛に日本海軍の協力をどうしても必要としていた。アメリカが日本の機嫌をとるため に結んだのは石井・ランシング協定(一九一七年十一月)であった。この協定で、ランシング国務長官は日本の北部支那(満州•東部内蒙古)における特殊権益(special Interests)を容認した。 アメリカ国内にくすぶっていた反対論を抑え込んででも協定を結ぶ必要があったのは、ドイツとの戦いのためには日本海軍の力が不可欠だったからである。

一九一八年十一月、ドイツは敗れた。まだ戦えないわけではなかったが、国内に蔓延した厭戦気分と共産主義者が暗躍したドイツ革命で内部から崩壊したのであった。一九一九年にはベルサイユ条約が締結された。ドイツの植民地は剥奪され、国家経済が立ち行かないほどの賠憤金を課せられた。こうしてドイツの軍事的脅威は消滅したのである。それはアメリカから、ドイツと日本に挟撃される安全保障上の最悪のシナリオが消えることを意味していた。

そのことは同時に対日外交に、もはや遠慮が要らなくなったことを意味した。ドイツの脅威がな くなった以上、有事の際は、大西洋艦隊までも何の憂いもなく太平洋に展開できるのである。十分 に日本の海軍力と対峙できた。大戦中は丁寧だった対日外交は当然に変化した。アメリカの本音を隠す必要はもはやなかった。日本を刺激しても構わない時代が到来したのである。

まず手始めに、アメリカの国際連盟加入問題をめぐる国内論争に日本が体よく使われた。アメリ力議会は連盟への加入にはあくまで反対であった。連盟に加盟すればアメリカの進めたい外交に箍がはめられる。そうなってはたまらないと考える議員は、加盟反対の理由に日本を「だし」につかった。そのロジックは日本人にとっては気分の悪いものだった。

「(連盟にアメリカは加入してはならない)。日本は連盟の場で必ず人種は平等であると主張する。 アメリカがメンバーになったら、やり込められる」(「日米開戦の人種的側面アメリカの反省1944 四六頁)

一九ニ〇年代はまさに「日本に遠慮ない外交」が展開できる環境が整った時代であった。ベルサイユ体制が構築されたことを受けて.連合国の関心は軍事費の削減にあった。建艦競争に歯止めをかけ、英仏兩国には巨額の戰時貸付金を返済してもらう必要がアメリカにはあった。

ワシントン軍縮会議が開かれたのは一九二一年末から二二年初頭のことである。この会議でもアメリ力は日本に遠慮しなかった。日本の外交暗号を完全に解読し、日本の戦艦保有量を対米英六割に押さえ込んだ。暗号の解読で日本の手の内を知り尽くしていた。日本はぎりぎり六割の譲歩まではすることが予めわかっていたのである。七割を主張する日本が反発しても気にする必要はもはやなかった。ドイツ海軍が無力化した以上、アメリカは、必要とあらば太平洋にすべての艦船を展開する余裕ができた。日本を怒らせてもかまうことはなかったのである。

P.138から141

活字の世界から現実の行動に移す場合には、

「合理的な疑いのない証明基準」を満たすことが要求される

ここまでの記述で明らかなように、歴史学の基本は「証拠の比較衡量」による記述である。ファーガソンのような歴史家と論争するためには、彼の解釈に疑義を生む証拠を提示したり、論拠とな っている証拠や証言の不自然さを指摘していく以外にない。

しかしファーガソンの描くような歴史観で実際の行動に移すとなると、そうはいかない。つまり、大虐殺記念館や「慰安婦」像なるものを作ったり、日本に謝罪や賠償を求める場合には「証拠の比較衡量」基準では不十分だ。より厳しい基準である「合理的な疑いのない証明基準」を満たすこと が必要なのである。

法律学ではこの二つの基準の存在は基礎知識に属する。「証拠の比較衡量基準」は民事事件に、 「合理的な疑いのない*明基準」は刑事事件に用いられるのである。要は、事が重大な場合には、 一つでも合理的な説明がつかない疑問があれば推定無罪だと考えるという法理論である。これは人間がこれまで積み上げてきた英知なのである。日本では歴史論争の場合にこのような基準を念頭にして議論することはほとんどない。しかしアメリカではこのような基準の存在は 一般人もよく知っていて、歴史論争にも援用される。

フランクリン•ルーズベルト大統領は参戦に反対する八〇パーセントの国民世論の前に身動きが とれなかった。そのため、日本を刺激することで真珠湾攻撃を仕掛けさせ、いわば“裏口”から米 国の参戦を実現させたとする歴史家も多い。こうした考えを「陰謀論」として否定し、そのような主張をする学者を「麽史修正主義者」と罵り,軽蔑するアメリカ歴史学会の主流に属する人々が、 「合理的な疑いのない証明基準」を使っているのである。

陰謀論者と言われる歴史学者の提示する証拠は極めて多く、確からしさも秘めている。証拠の提 示という観点からすれば、実は「陰謀論者」と貶められている歴史家のほうに軍配が上がりそうな のである。先に述べたように、フランクリン・ルーズベルト大統領の外交政策に対する見直しの機 運も出ているだけに、いわゆる主流派に属する歴史家はいま劣勢に陥っている。彼らが拠り所にするのが「合理的な疑いのない証明基準」なのである(この論文では詳細に立ち入らないが、その内容については『アメリカはいかにして日本を追い詰めたか』の解説の中で述べた)。

主流派の言い分は、「日本がどれほどル—ズベルト政権の経済制裁で苦しんでも、真珠湾を攻撃する必然性はない。石油が欲しいのであれば蘭印だけ攻撃すればよかった」「日本が真珠湾を攻撃してもルースペル卜にできることは対日戦争だけであり、本当の狙いと言われている対独戦争はできなかった。それができたのは、あくまでヒトラーが対米宣戦布告したからである」というニつの点に収束してきた。つまり、もはや「証拠の比較衡量基準|に立てば、歴史修正主義の歴史解釈のほうが確からしくなっている。そこで主流派は、新たな証拠の開示や歴史修正派の出した証拠への反論ではなく、「(現在のところ)合理的な説明がつかない疑問」(上記の二つの点)の提示に移行し修正派に対抗しているのである。

このようにアメリカ歴史学の主流派は「合理的な疑いのない証明基準」を当然のように利用する。 なぜこれを利用するのかと言えば、アメリカ大統領が真珠湾を無防備で攻撃させて自国の兵士を見殺しにしたのではないかという主張が極めてシリアスであるからだ。事が事であるからこそ、当 然になされるべき判断基準の変更なのである、上記に挙げた二つの合理的疑問に明確な答えが出るまで、ルーズベルトは“裏口”から対ドイツ戦争を仕掛けたという糾弾には推定無罪なのである。

南京事件も「慰安婦問題」も極めてシリアスな問題でかる。シリアスであるだけに、この問題の解釈と判断には「合理的な疑いのない証明基準」を用いるべきであると、アメリカの歴史家やジャーナリストに訴えるのは当然のことであり、彼らはそれに同意せざるを得ない。ここが極めて重要である。アメリカ側にどれほど確からしい証拠を提示しても、「証拠の比較衡量」基準で判断されれ ば、先に示したファーガソンやチアンのような結論になってしまうからである。したがって、歴史プロパガンダ戦争の基本は「シリアスな弾劾については『証拠の比較衡量』基準ではなく、『合理的な疑いのない証明』基準を適用すべきだ」というところから出発しなくてはならないのである。>(以上)

記事

米ネバダ州リノで行われた選挙集会で演説するクリントン前国務長官(2016年8月25日撮影)〔AFPBB News〕

2016年は「米二大政党制の終焉」の年?

2016年の米大統領選挙を後世の史家たちはどう論じるのだろう。

ヒラリー・クリントン前国務長官が大統領に選ばれれば当然、女性初の大統領を誕生させたエポックメーキングな年としてその意義を論ずるだろう。

建て前では男女同権を謳歌している米国。とは言え、女性が「ガラスの天井」(Glass Ceiling=女性の昇進を拒む目に見えない障壁)を突き破るのは至難の業だった。ましてや、陸海空三軍の最高司令官たる大統領の座を射止めることなどこれまで想像もつかなかった。

後世の史家がこの新時代を画する出来事を大げさに騒ぎ立てたとしても決しておかしくはない。

黒人大統領の8年の後、今度は女性大統領がこの多民族・多文化の大国を率いる。「建国の祖」たちが想像だにしなかったことが実際に起こりそうなのである。

ジョージ・ワシントン初代大統領以来、ジョージ・W・ブッシュ第43代大統領まで続いてきたいわゆる「WASP大統領」(米社会の主流とされるアングロサクソン系白人新教徒の大統領、*ジョン・F・ケネディ第35代大統領はカトリック教徒だが)が途絶えて早8年。

さらにこれから4年、計12年は「非男性WASP大統領」がホワイトハウスの主になりそうだ。

史家たちは当然、その理由を説明せねばならないだろう。<米国は名実ともに男女同権国家となった。「人種のるつぼ」はその多様性を確実なものにした>などと御託を並べ立てるのだろうか。

もう1つ、後世の史家が取り上げねばならないのは「共和党の衰退」についてだ。「米二大政党制の終焉」と説くものも現れるかもしれない。

ドナルド・トランプ氏は、共和党エスタブリッシュメント(既得権益勢力)の上下両院議員、州知事、さらには大統領経験者や重鎮、党内外の保守主義を標榜する名だたる学者、ジャーナリストから総スカンを食いながらも共和党大統領候補になった。吹き荒れた「トランプ旋風」を史家たちはどうとらえるのか。

共和党は、これまで民主党と政治理念と政策で論争を繰り返しながら、超大国を動かしてきた「二大政党制」の1つ。トランプ氏に乗っ取られた共和党は今後どうなるのか。どう再生させるのか。2016年は共和党にとっての「終焉の年」になるのか。従来からの米二大政党制にピリオッドを打つのか。

「トランプ性伝染病」に罹って死んだゾウ

正統派保守主義を標榜する歴史家のマックス・ブート氏は、ニューヨーク・タイムズ(2016年7月31日付)のコラムでこう嘆いている。

「共和党はいつからこんな愚かな党(Stupid Party)になってしまったのか。ここ何十年愚かな党のふりをしていた。挙句の果て、本当に愚かな党になってしまった」

保守系大衆紙ニューヨーク・ディリー・ニューズ(2016年5月4日付け)はタブロイド版の第1面全ページを使って、GOP(共和党)のマスコットであるゾウが息絶え、棺桶に入れられている風刺漫画を掲載した。

漫画の見出しにはこう書かれている。

「敬愛する諸君、『トランプ性伝染病』に患い、病死したる、偉大なる政党だった共和党の死を悼み、本日ここに集うものなり」

共和党はただ「愚かな党」な政党になり下がっただけではなく、息絶えてしまった。「なぜ、そんなことが起こってしまったのか」――後世の史家たちはその要因について侃々諤々論じることになるだろう。

「情報を管理する側」vs「情報に振り回される側」

著名なジャーナリストのジュリア・クライン氏は、現代社会を「パブリック・リレーション・ソサエティ』(PR社会)と呼んでいる。

「大統領は言うに及ばず、権力の座にあるものは情報化する社会では政治理念や政策を一般大衆に説明するよりも『パブリック・リレーション(情報を操作すること)』をいかに効果的に行うかに腐心している。票を得たり、支持を得るにはその方が手っ取り早いからである」

ここで言う「パブリック・リレーション(PR)」とは、日本語では「広報」「PR」と訳されている、例えて言えば、市役所の広報、企業のPRとはニュアンスが違う。

読んで字のごとく「パブリック」(公共)との「リレーション」(関係)だ。

クライン氏によれば、PRとは権力の座にあるもの(大統領であり、大企業の経営者であるエスタブリッシュメント)と公共・一般大衆との関係であり、前者にとっては、自らに有利な情報をコントロールし、発信、さらに一歩進んでそれによって世論を操作するのがPRだというわけだ。

民主主義体制の下でPRは必要不可欠な存在と言える。その「PR社会」で米大統領、そして大統領を目指す候補者たちはどのような行動を取ってきたのだろうか。

情報管理・操作に躍起となってきた歴代大統領たち

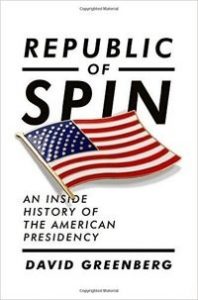

今回、紹介する本は、近代政治史に登場する歴代大統領の情報操作の手口を膨大な史料と生存する関係者とのインタビューを基に明らかにしている。

著者は、ジャーナリスト兼政治学者の二足の草鞋を履く当代指折りのメディア研究家、ディビッド・グリーンバーグ博士(ラトガーズ大学教授)だ。

名門イエール大学を経て、コロンビア大学大学院で政治学博士号を取得。大学時代には「ウォーターゲート事件」で名をはせたワシントン・ポストのボブ・ウッドワード氏の助手を務め、調査報道の極意を会得したという。

その後、高級誌「ニュー・リパブリック」記者を経て編集長を歴任、そのかたわらラトガーズ大学で教鞭を執っている。

2003年には出世作となった「ニクソンの化身」(Nixon’s Image)を上梓、2006年には「クーリッジ第30代大統領についての落書き」(Presidential Doodle: Calvin Coolidge、2006年)を著している。

本書では、セオドア・ルーズベルト第26代大統領以降の歴代大統領たちがどのように情報を管理し、発信し、世論操作してきたか、その実態に迫っている。

大統領の世論操作活動は大統領やその側近たちだけで行われているわけではない。手足となって動く裏方の数は計り知れない。時として、部外のメディア関係者まで巻き込んで行われる。

「近代における歴代大統領は世論との間に暗渠(Channel)を構築し、距離を保つ。そのうえで自らに有利な情報を溝の向こう側へ発信する」

「メディアを媒体に国民に届いた情報により世論を誘導する。歴代大統領はこのことに腐心してきた。その背後には多くの裏方が蠢いていた」

大統領のスピーチ、記者会見での想定問答、メディアとのインタビューでの発言、プレスリリース(記者向け配布資料)はすべて裏方(補佐官やスピーチライター)によって草案が書かれ、大統領が読み上げる際には最大の効果を狙ってアレンジされ、振りつけられてきた。

部外の記者が草稿したトルーマンの「広島原爆投下演説」

著者は日本人には特に関心のある広島原爆投下直後のハリー・トルーマン第33代大統領の演説(日本時間1945年8月6日)をめぐる以下のようなインサイド・ストーリーを書いている。

「ルーズベルト大統領の死を受けて急遽、副大統領から大統領に昇格したトルーマン氏がマンハッタン計画(原子爆弾開発計画)について知らされたのは就任直後だった」

「ルーズベルト大統領が陸軍長官に任命したヘンリー・スティムソン氏はトルーマン政権でも留任、原子爆弾に関する最高司令官を務めていた。スティムソン長官は側近のアーサー・ページ氏を陸軍省パブリック・リレーション局長に据えた」

「原爆投下後、原爆については全く知らない米国民と世界に大統領がどのように説明するか、最大のアジェンダに取り組ませるためだった」

「そのページ局長が、大統領の演説作成で白羽の矢を立てたのはニューヨーク・タイムズのウィリアム・ローレンス記者だった。ロスアラモスのトリニティ・サイトで極秘に行われた原爆実験を取材させた唯一の記者だった」

「ローレンス記者が書いた最初の草稿について、『冗長すぎる』と批判したのはマンハッタン計画チームのジェームズ・コナン・ハーバード大学長だった。ローレンス記者は書き直しを命じられた」

「ポツダム会談を終え帰路を急いでいたトルーマン大統領が米艦オーガスタのキャビン上で読み上げた広島演説は部外のジャーナリストの手によるものだった」

「我々が原子爆弾を使用した理由は、戦争の災禍を早く終わらせるためであり、幾千万もの若き米国人の生命を救うためである」

71年経った今も米国人の56%が原爆投下を正当化する論拠しているトルーマン演説。権力者が部外者に書かせた情報操作の賜物である。

歴代大統領は世論操作の一環として国民との心理的距離を縮める工作に力を入れた。

ドワイト・アイゼンハワー第34代大統領は閣議室にテレビカメラを入れ、そこでインタビューに応じた。閣議室が国民に公開されたのはこれが初めてだった。

ジョン・F・ケネディ第35代大統領は大統領執務室にカメラを入れさせた最初の大統領だった。

著者によれば、近年、こうした大統領による情報発信、世論操作の形式に大きな変化が生じたという。

これまで世論操作の手段として大統領が行ってきたスピーチや記者会見よりもSNSのツィッターやフェイスブックの方が手っ取り早くなってきたからだ。

バラク・オバマ氏の選挙戦略は明らかにネットを行使した新たなものだったし、2016年大統領選の民主党予備選でクリントン候補を追い詰めたバーニー・サンダース上院議員の武器はネットによる若年層への浸透だった。

功を奏したトランプのツィッター戦術

スピーチライターも原稿草稿もいらない選挙戦を展開してきたのは、トランプ氏だった。トランプ氏にとってはツィッターは強力かつ唯一の情報発信手段だった。

トランプ氏が注目を集める発言はツィッターから発信された。元々トランプ氏は記者会見を最も嫌う。当初はインタビューすら避けた。演説などは数えただけで1、2回。つまり政治理念なり政策を理論だてて話せないのだ。

「メキシコ系不法移民はレイプ常習犯」「メキシコ国境の壁を作る」「イスラム教徒入国禁止」などなど――捨て台詞的発言はすべてツィッターから発信された。それをテレビと新聞が後追いした。「捨て台詞」はニュースになり、駆け巡った。こんな大統領候補はこれまでにいなかった。

極論だが、もしツィッターが存在しなければ、2016年の米大統領選は今とは異なる展開になっていたかもしれない。

共和党エスタブリッシュメントが推す候補者たちは、各州党支部や後援団体による旧態依然とした選挙戦略を踏襲していた。場所によっては候補者が一軒一軒個別訪問する「どぶ板作戦」を展開する候補者もいた。ツィッター力を過小評価していたのだ。

好例は、本命視されていたジェブ・ブッシュ元フロリダ州知事だった。

共和党エスタブリッシュメントがブッシュ候補を諦め、乗り換えたマルコ・ルビオ、テッド・クルーズ両上院議員もトランプ氏のツィッター戦術を抑え込むことはできなかった。

本選を70日後に控え、盤石の構えを見せるクリントン氏の知力、行政力を前にトランプ氏のツィッター作戦はどこまで通用するのか。やや陰りが見え始めた。

ちなみに本書のタイトル、「Republic of Spin」のSpinは、元々「紡ぐ」という意味だが、そこから「回す」「急回転させる」、「混乱させる」「騙す」「欺く」といった意味合いを持つ言葉として使われてきた。

「情報操作する」というニュアンスで表現したのは著名な保守派コラムニストのウィリアム・サファイア記者だった。

時の施政者がスピン(Spin)しているのは何も米大統領や大統領候補だけではない。安定政権を謳歌する安倍晋三内閣総理大臣もその1人である。

一般大衆がリオ五輪に夢中になっている最中、その閉会式でコンピューターゲームの人気キャラクター「スーパー・マリオ」に扮して登場した。

「安倍首相の見事なPR作戦だった。米大統領は安倍さんの爪の垢でも煎じて飲むべきだ」(米主要シンクタンク研究員)という声すら聞いた。現にその直後の安倍政権の支持率は急上昇している。

情報の受け手は、「ジャーナリズムには限界がある」(鳥越俊太郎・都知事選候補)などとうそぶいている暇などないはず。警戒の上にも警戒を怠らぬ必要がある。

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。