ブログ

ブログ一覧

『「南の核」の矛先が向くのは北か 「戦術核の再配備」が開けるパンドラの箱』(9/20日経ビジネスオンライン 鈴置高史)について

9/19産経ニュース<ソウルを危険に晒さぬ軍事手段「ある」 マティス米国防長官が言明>

http://www.sankei.com/world/news/170919/wor1709190053-n1.html

9/20ロイター<トランプ大統領、北朝鮮の「完全破壊」を警告 初の国連演説で>

http://jp.reuters.com/article/nk-un-total-0919-idJPKCN1BU27C

2つのニュースは「米国が本気で北朝鮮に全面攻撃をかけるかもしれない」と世界に思わせるニュースです。そう読み取れないとしたら脳がやられていると思った方が良いのでは。ただ、それが何時起こるのかは分かりません。11/4~6のトランプ大統領の訪日まで攻撃はないと思います。米国は「核放棄」、北は「核保有」を主張しているのでどこまで行っても平行線です。時間の利益を北に与えることを米国はしないでしょう。全面攻撃あるとすれば12月以降になるのかもしれません。衆院解散・総選挙のスケジュールを首相の思い(来年総裁選後の解散)から早めたというのはそれが為ではと。

http://biz-journal.jp/2017/09/post_20652.html

勿論、米国による北の「核保有」を認める外交的解決のシナリオもあります。そうなれば、日本も核保有を主張しなければ。何時も言っていますように、少なくともニュークリアシエアリングは実現しなければなりません。左翼は日本を中国か北の属国にすることを狙っていますので大反対の論陣を張るでしょうが、日本が日本でいられるかどうかの分水嶺になると思います。愚民民主主義で日本がなくなることは避けたい。「奴隷の平和」か「危険な自由」どちらを選択するかの瀬戸際に来ているのでは。似非平和主義者“pacifist”に騙されないように。

鈴置氏の記事にあるように、韓国が核を持てば日本に核を落とす可能性が大です。小生は「韓国は日本の敵」とずっと言ってきました。反日教育をあれだけして、所謂「従軍慰安婦」や「徴用工」等捏造した歴史で日本を屈服させようとしている訳ですから。それが見えないようでは「あきめくら」と言われても仕方がありません。日本の左翼メデイアの責任も大きいですが、この情報化時代にいつまでも既成の権威の言うことを有難がって鵜呑みにする人は戴けません。情報弱者の典型です。昔の熊さん、八っつぁんの時代と比べても落ちるのでは。昔は庶民レベルで為政者を信じていましたが、今は反体制を気取るのがかっこよいと思っている薄っぺらな人が増えていると感じます。自分を知識人orそれに近いと思っている人に多いように見受けられます。朝日新聞なんて左翼新聞の典型で平気で嘘を書きまくっているのに、まだ読んでいる人が結構いる所に問題の深さが窺われます。まあ、本当の危機が我が身に降りかからないと気付かないのでしょう。これを想像力の欠如と言います。真の知性とは危険を先読みし、あらゆる手段を用いて予防する、それができる勇気をもつことと思います。東大に代表される学力偏重のエリートには、これが一番欠けているのでは。

9/19JBプレス 伊東乾<香港、中国、シンガポール、韓国に負ける日本の大学 この10年間で追い越され引き離される事態を招いた本当の理由>

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51095

を読みますと、日本の大学が「象牙の塔」内で身内意識に凝り固まっているというのが分かります。ランキングはこちらの記事。 http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/51030

ランキングは国際性や留学生がポイントとして入っているので、高低をそれ程気にする必要はないと思っています。小生は安易に敵国からの留学生を受け入れるべきでない、少なくとも反日教育をしている国からの留学生の受入には断固反対します。北の核技術だって、在日がその一翼を担ったと言われています。これは愚かとしか言いようがない。ただ、学界には世界に向けて発信する努力が足りないのでは。英語でも中国語でも日本の存在を高めるor日本の主張を堂々と述べる学者が何人いるのかと思ってしまいます。9/19本ブログに、9/11のEast Asia Forumへ賈慶国・北京大学教授が英語で寄稿したのを紹介しました。共産党統治の中で北京大教授と雖も党の意向に背いた意見は述べられません。言論の自由の問題は別として、それでもこのように世界に中国の主張を堂々と述べています。翻って日本の学者でこのようにできる人がどのくらいいるかです。反体制を気取れば講演の口がかかり、本も出版できて稼げるからというのが日本の所謂知識人と言われる人に多いのでは。これではダメで、本当に知の世界で外国語を用い戦ってほしいと願っています。ないモノねだりかもしれませんが。

鈴置記事

北朝鮮の6回目の核実験を受け、9月11日にソウルで行われた抗議デモ(写真:AP/アフロ)

(前回から読む)

北朝鮮を追って、韓国も核武装を目指す。その矛先は北に向くのか、東南に向くのか。

訪米団も署名運動も

—前回は、韓国の保守が戦術核兵器を再び韓国に配備するよう米国に求め始めた、という話でした。実現しますか?

鈴置:北朝鮮の核武装は極めて深刻な段階に至りました。今後、何が起こるか、予断を許しません。これまではあり得ないと考えられていた戦術核の再配備も、ないとは言い切れません。

保守政党で野党第1党の自由韓国党は9月13日「再配備」を説得するため、訪米団を派遣しました。

朝鮮日報の「『戦術核配備』要求に訪れた野党議員団に米『核の傘を信じよ』」(9月16日、韓国語版)は「米国務省は『核の傘を信じよ』との原則的な立場を崩さなかったが、韓国民の不安に新たな対策が要ることは共感した」と誇る訪米団の談話を報じました。

これに対し左派の与党「共に民主党」は「(外国の力を引き込んで政争に勝とうとする)事大主義」と批判しました。

自由韓国党は9月16日には、再配備に向け1000万人署名運動を開始すると宣言しました。中央日報の「自由韓国党代表『南北核均衡成し遂げるまで1000万署名運動』」(9月17日、日本語版)で読めます。

—国内対立が米国に飛び火したのですね。

鈴置:韓国ではあまり指摘されないのですが、再配備は軍事的には意味がない、というのが定説です。保守派の再配備要求は「北朝鮮が米国まで届く核ミサイルを保有したので、米国はいざという時に守ってくれなくなる」との懸念からです。

専門用語で言えば「拡大核抑止が働かなくなる」――米国が自分の国に核ミサイルが撃ち込まれるリスクを冒してまで韓国を防衛しはしない、との恐怖です。

しかし核の引き金を米国が握る以上は、核兵器をどこに置こうが関係ない。マティス(James Mattis)国防長官も9月13日、再配備に関する記者の質問に答え「核抑止力に配置の場所は重要でない」と答えています。やり取りは国防総省のサイトで読めます。

NATO式の「核共有」も

—再配備した戦術核の「引き金」を韓国が持つ可能性はないのですか?

鈴置:あり得ます。NATO(北大西洋条約機構)の一部の国と、米国が実施している核シェアリングという方式があります。

例えば旧西独は「いざという時は米大統領の許可を得て、自国に配備された米国の戦術核兵器を使える権利」を確保しました(「米国も今度は許す?韓国の核武装」参照)。

韓国の再配備論者は当然、これも考えていますし、米国でも「やむなし」と表明する専門家が出始めました。

CNAS・アジア太平洋安全保障プログラムのクローニン(Patrick Cronin)シニアディレクターは8月21日、朝鮮日報の姜仁仙(カン・インソン)ワシントン支局長に、以下のように語りました。

「戦術核の話を切り出すこともできなかったワシントン 『NATO式核共有』検討も」(9月15日、韓国語版)から引用します。

万が一、北朝鮮が核兵器を配備する水準まで行けば、韓国も核兵器を持つしかない。不幸なことだが、それが論理的な結論だ。NATO式のデュアル・キー(dual key)方式も考えられる。

ただ「デュアル・キー」つまり「核シェアリング」はあくまで「鍵は2つ」です。韓国が核を使うのには、もう1つの鍵を持つ米国の許可が要るのです。

核抑止論が専門の矢野義昭・元陸将補は「核シェアリングは象徴的な権利に過ぎない」と評しています(「米国も今度は許す?韓国の核武装」参照)。

日本を脅す核に

—韓国はシェアリング方式で核を再配備させた後、米国に「鍵を寄こせ。自分1人で使う」と言い出しませんか?

鈴置:保守はそれも念頭に置いていると思います。まずは再配備、そして核シェアリング、最後に核使用権限の完全な移管――。

韓国が一挙に「自由になる核」を持つと、中国からいじめられます。それなら段階を踏んで、というわけです。先ほど再配備は軍事的に無意味と申し上げましたが、こういう目標があるのなら「合理的」です。

もっとも最後の段階まで行くと、韓国は日本に対し「俺は核を持ったぞ。言うことを聞け」と言い出しそうです。

米国はそれもあって、自前開発を含め韓国に核を持たせたくない。「北を向く核」のはずが、いつのまにか「日本に向ける核」になる可能性が高いのです。

—それにしても、韓国保守の再配備へのこだわりようは異様です。

鈴置:情緒的な理由も大きいと思います。理屈では米国のICBM(大陸間弾道弾)に守られている。しかし、目と鼻の先の北朝鮮が核兵器を持った以上、身近に核を置いた方がより安心できるのです。

隣の家に強盗が住んでいる。いざとなれば交番から警察官が駆けつけてくるはずだけど、自分の家にもピストルぐらいは置いておきたい、との心情です。核アレルギーの強い日本ではそこまで考えない人が多いのでしょうけれど。

68%が再配備に賛成

—韓国の世論は?

鈴置:韓国社会世論研究所(KOSI)が戦術核の再配備に関し、国民に意見を聞いています。調査期間は2017年9月8―9日。それによると、68.2%が再配備に賛成、25.4%が反対でした。

—核武装論、つまり自前の核を持とうとの主張も高まっているのですか。

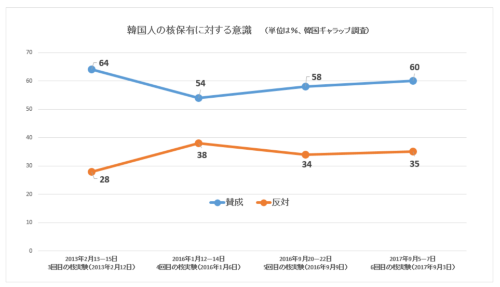

鈴置:高いのですが、厳密に言うと「高止まり」です。韓国ギャラップの2017年9月第1週の調査によると「核保有に賛成」が60%、「反対」が35%でした。調査期間は9月5―7日です。

しかし、いつもだいたいこんな数字なのです。グラフ「韓国人の核保有に関する意識」をご覧下さい。いずれも北の核実験の直後に聞いていますが、大きな変化はありません。

なお、こうした世論を背景に韓国軍はいつでも核武装できるよう、着々と準備を進めてきました(『孤立する韓国、「核武装」に走る』参照)。

—今回の核実験で核武装論者が急に増えたわけでもないのですね。

鈴置:その通りです。逆に言えば、北が核実験を何度しようが、30%前後の人が核武装に反対し続けているのです。これの方がニュースかもしれません。

強盗ではなく親戚

—どういう人たちでしょうか。

鈴置:北朝鮮は韓国を攻撃するつもりはないし、核も使わないと信じる人たちです。核を使えば同じ民族を殺し、自らの国土を荒らすことになる。同胞がそんなことをするはずがない――との思いです。

—先ほどの例えで言えば……。

鈴置:隣に住むのは強盗ではなく親戚、と考える人々です。韓国ギャラップは2017年9月第1週の調査で「北朝鮮は戦争を仕掛けてくるか」も聞いています。

「可能性がある」が37%。一方「可能性がない」が58%にのぼります。25年前の1992年6月には69%が「可能性がある」と答え、「可能性がない」とした24%を大きく上回っていました。

南北関係の変化に応じ、微妙に上がったり下がったりしますが、長期的には「北は攻めてこない」と考える人が増えてきました。朝鮮戦争(1950―1953年)の記憶が薄れたことに加え、2000年と2007年に南北首脳会談を実施したことが影響していると思います。

朝鮮の核武装は人類史の功績

北朝鮮も韓国人の安心感を増す努力を重ねています。保守に言わせれば「油断させるための努力」ですが。

「北朝鮮は日米分断に全力をあげる」で紹介した、朝鮮中央通信の「朝鮮アジア太平洋平和委員会 敵対勢力の新たな制裁圧迫を非難」(9月7日)。

この記事は米国に対しては自分を核保有国として認めるよう要求し、日本には「米国に追従するな」と核で脅しました。ところが韓国にはやけに「優しい」のです。

韓国を揶揄する表現で満ちていますが「核攻撃するぞ」と脅す文言は一切ありません。それどころか、北の核武装により朝鮮半島が平和になるぞ、との懐柔用のくだりまであるのです。その部分を翻訳します。

朝鮮の水爆実験成功により、朝鮮半島をはじめとする極東地域とアジア太平洋地域での米国による核戦争の危険性が大きく抑制され、世界平和と安定を保障し得る信頼への担保が備わったことは、世界の人が激賞すべき人類史的な功績である。

—「人類史的な功績」ですか……。

鈴置:他の人類にとっては「厄災」です。が、「核さえ持てば米国に攻撃されない」と信じている、北朝鮮やその支持者にとっては「功績」です。

戦争狂の米国の方が危険

—でも現実には、核武装したからこそ攻撃されそうになっている。

鈴置:北朝鮮の指導層は今を乗り切って米国に核保有を認めさせれば――米国との間に核均衡を作り出せば、明るい未来が待っていると国民に教えています。自分たちもそう信じたいのでしょう。

—それを信じる人が韓国にもいるのですか?

鈴置:北朝鮮を支持する人たちはそう、信じています。そこまで信じなくとも「米国は戦争狂だ。朝鮮半島で戦争をやりたがっている。北朝鮮よりも危険だ」と考える人は韓国に結構います。

2017年3月23日に韓国で出版された『運命から希望へ』という本があります。分析心理学者のイ・ナミ・ソウル大学医学部外来兼任教授が当時、大統領選挙に出馬する意向を固めた文在寅(ムン・ジェイン)氏に所信と政策を聞きました。要は選挙対策用の本ですが、イ・ナミ兼任教授は以下の質問をしています。

ところで我々、普通の人の考えでは、トランプ(Donald Trump)はあまりに保守的で企業に好意的なようで、武器商らと関係があるようです。彼らは戦争をすれば米国経済がよくなると考えるでしょう。我が国で局所的な戦争をすれば武器も売れ、米国経済の助けになるので、いつかは戦争を起こしてやろうと考える人もいませんか?(246ページ)

イ・ナミ兼任教授は北の核武装が「人類史的な功績」とは言っていません。でも、米国が戦争を起こしかねないと信じています。そんな人の耳には「北の核は朝鮮半島の核均衡を通じ、平和をもたらす」との論理は、ある程度の正当性を持って響くと思います。

北の核は民族の核だ

—その質問に、文在寅氏はどう答えましたか。

鈴置:1994年の核危機の例を挙げ、米国は北爆を計画したが、こちら側の被害も大きいので断念した――との趣旨で答えています。

「米国は戦争好き」との発言を暗に認めたうえで「だから対話しかない」と自説の正しさを訴えたのです。

—対話で北朝鮮は核を放棄すると未だに考えているのでしょうか?

鈴置:文在寅大統領は「対話で解決する」との旗印を降ろしていません。トランプ大統領に叱られたので「圧力強化」などと言ってみせていますが(「トランプは満座の中で文在寅を叱った」参照)。

左派の発想からすれば、韓国が北朝鮮との関係を改善すれば、その核は危険ではないのです。上手くすれば「民族の核」として共有できると考えているのです。

ムクゲノ花ガ咲キマシタ

その夢を描いたのが小説『ムクゲノ花ガ咲キマシタ』(1993年)です。南北が協力して核兵器を作り、日本に核ミサイルを撃ち込んで侵攻する、という粗筋です。日本語版では侵攻部分は削られていますが。

書いたのは左派の作家、金辰明(キム・ジンミョン)氏。100万部のベストセラーとなり、映画化もされました。よほど韓国人の心に響いたのでしょう。

日本では「反日小説」として受け止められました。もちろんそうなのですが「民族を分裂させて自分たちを支配する米国」への怒りを表出した作品でもあります。

左派に限らず、韓国人の心の奥深くにある米国に対する複雑な感情を代弁する一方、この本は人々を民族和合と自主独立へと駆り立てました。

文在寅大統領のスローガンが「自主国防」です。米国の軍事力のくびきから脱し、北朝鮮の同胞と手を取り合う――のが大方針です。

南北和合がそんなにうまくいくのかなあ、と思いますが、とにかく左派は「米国との同盟」よりも「民族の団結」が大事なのです。

原潜保有に動く韓国

—「核を否定しない左派」ということですか?

鈴置:「左派は核に反対する」というのは日本だけの発想です。日本にだって少し前まで「米国の核はいけないが、ソ連の核は防衛用だからいいのだ」と真顔で唱える左派がいたではないですか。

文在寅政権は核武装に不可欠な原子力潜水艦の保有に動いています。これを見ても大統領が反核派でないことが分かります。

原子力潜水艦がないと、核武装は完成しません。敵の先制攻撃で核ミサイル施設を打撃されたらお終いだからです。原潜は長期間、水中に隠れることができるため、先制攻撃を受けた後にも反撃できる貴重な「第2撃能力」を有します。

8月7日の電話協議で、文在寅大統領はトランプ大統領に原潜保有を打診しました(「ついに『中立』を宣言した文在寅」参照)。

9月17日の米韓首脳の電話協議に関連、朝鮮日報は「今週(国連総会の場で)開かれる米韓首脳会談で、韓国の原潜計画推進に向け、両国が協力するとの原則で合意される模様」と報じました。

「韓米首脳が電話協議 800万ドルの対北支援問題は事前協議で回避」(9月18日、韓国語版)で読めます。

米国離れする韓国に対し、米国が本気で協力するとも思えませんが、とにかく文在寅政権は「原潜一直線」なのです。

「文在寅の原潜」は北朝鮮製の核を搭載するのかもしれませんし、自前の核を積むのかもしれません。いずれにせよ、その核が北を向かないことは確かです。

米韓同盟がなくなれば

—左派も保守派も韓国は核武装の準備を進めている……。

鈴置:その通りです。違いは、保守は米国との同盟を維持しながら核を持つ。左派は北の同胞と手を握りつつ核を持つ――点です。

—では、保守派の核なら日本に向かない、ということですか?

鈴置:とりあえずは。しかし韓国が米国から見捨てられる可能性が増しています(「『韓国は中国の一部だった』と言うトランプ」参照)。

米国との同盟を失った韓国は自主国防を目指すか、中国にすり寄ってその衛星国として生きるかの選択を迫られます。が、いずれの場合も韓国は自前の核が欲しくなります。

前者の場合、通常兵力だけでは中国の脅威に耐えられない。後者の場合も核を持たないと中国に飲み込まれてしまうからです。

米国との同盟を失って、仮に自主独立の旗を掲げても中国の勢力圏に引きずり込まれていく韓国を、日本は仮想敵と見なすでしょう。韓国もまた、日本をそう見るでしょう。その時は「韓国の核」が日本を向くことになります。

現在、日本は北朝鮮の核武装という死活的な問題に直面している。でも実は、それに伴う韓国の核武装にも目配りする必要に迫られているのです。

北朝鮮がもう1つ

—韓国の核武装を論じた、矢野義明・元陸将補との対談の見出し。「10年後には『北朝鮮』がもう1つ?」としました。2015年6月の記事でしたが、まさにそうなってきました。

鈴置:見出しの方向は正しかった。しかし「10年後」は楽観的過ぎたかもしれません。

(次回に続く)

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。

『習陷政治對手纏鬥 紅二代不費分文合法成億萬富豪股東——何清漣: 中國經濟公私之變:國家資本主義為國本從未改變=習近平は政敵と混戦に陥る 革命二世代目はタダで合法的に億万長者の株主には成れず 何清漣:中国経済セクターの変化について 国家資本主義が主であることにに変化なし』(9/16アポロネット)について

Facebook記事の記事から引用します。

<央视说,这是邪教,遇到请报警。可是俺不敢报警,俺怕我一报警中共国保就会把我逮起来以”煽动颠覆国家政权罪”或”颠覆国家政权罪”关押重判我,或把我病死了!因为全世界都知道哪国的共产党才是世界上最大的邪教组织……

CCTVによると, これはカルトで、警察に通報しなければ。しかし、警察に通報するつもりはない。中国共産党が私を”国家政権扇動転覆罪”や”国家政権転覆罪”で拘禁・重罪で逮捕するか病死させるかだ。世界は彼の国の共産党が世界で最も大きなカルト集団だというのを知っている。>と。

9/19日経には中国の旅行予約サイト最大手、携程旅行網(シートリップ)の孫潔・最高経営責任者(CEO)に訪日客についてのインタビューした記事が載っていました。それによると、記者が「福建省など一部の地方都市で訪日団体を制限する動きがある」と聞いたのに対し、答えは「その件は把握しておらず、コメントできない」と。白々しいことができるのが中国人です。これは、外貨流出規制が一般庶民にも及んできているという事でしょう。外貨準備が相当減っているのでは。関連する記事が9/16東京新聞夕刊にありました。<中国、訪日団体旅行を制限 爆買いで資本流出警戒?>

http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201709/CK2017091602000251.html

本記事は「深圳法制報」の記者で江沢民に睨まれ米国に亡命した何清漣女史の記事です。出て来る数字は少なく感じますが、中国の問題の深さは見えます。米国が「強欲資本主義」とすると、中国は「掠奪社会主義」と言う事ができるのでは。これが「結果の平等」を目指す共産国の宿痾と言うもの。三権分立していないから、為政者は「悪」を好き勝手できます。邪魔になるのは粛清するだけです。弱者に慮り等必要がないという世界です。中国の官僚は庶民を抑圧するための機関です。

本記事には中国が経済的に崩壊すると断言していませんが、何清漣・程暁農・(訳:中川友)著『中国-とっくにクライシス、なのに崩壊しない“紅い帝国”のカラクリ』の中で「中国は直近(20~30年)に経済崩壊することはないが長期的に見て衰退していくだけ。資本主義と違い倒産の概念が違い、国家が総てコントロールできるため。膨大な債務の問題も人民元増刷で乗り切ろうとする」と解説しています。そもそもこの本の原題は『中国:潰而不崩的紅色帝国=中国:潰れそうで潰れない共産党帝国』ですから。ただ、筆者たちが注意喚起しているのは「中国が外に向けて負の影響を撒き散らすプロセスでもある。例えば、海外への中国人の大量移住、環境汚染の外国への流出、国内の矛盾から目を逸らせるために対外的な衝突を仕掛ける等々」(P.21~22)です。これは小生が本ブログで何度も採り上げてきました。亡命中国人が想像しているという事は、中共はその通り動くという事です。日本のチャイナタウン、水問題、尖閣での戦争を考えておかないと大変なことになります。

記事

十九大前,中國經濟政策最顯眼的變化,是讓民營資本入股國企,但卻不享有話事權。有人驚呼,這是在倒退。這解釋過於皮相。

與毛澤東時代消滅一切私有經濟活動的計劃經濟體制不同,鄧小平開創的共產黨資本主義並不堅持制度教條主義,對企業所有制的方針靈活多變,只有一點未變,即從未放棄國有經濟的主導地位,對私營企業則視政治需要調整政策。理解這一點,必須理解中共極權統治“三個壟斷”的特點:政治壟斷(一黨專制)、資源與經濟壟斷、文化壟斷(控制媒體、教育和宗教)。其中資源方面的壟斷是土地、礦產、森林、水源全歸國有;經濟上的壟斷是指堅持以國有經濟為主導,重要企業必須國有,放棄經濟壟斷,就無法維持政治壟斷與文化壟斷。

1、壟斷國企成“特殊利益集團”

如前所述,1990年代後期,國有企業無法產生效益並成為包袱之時,朱鎔基在“建立現代企業制度”的國企改革中,始終堅持的“抓大放小”這一方針,通過對中小國企的改制養成了一批共產黨員資本家;與此同時,通過政策傾斜對大型國企進行資產重組,造就了一批控制國計民生的超大型國有壟斷企業,如鐵路、金融證券、電力、交通、能源、房地產等行業,形成了一批經濟寡頭。在2001-2010的這段時期內,這些通過壟斷形成的經濟寡頭成為中國政府的主要經濟支柱。在各種政策的強力扶持下,這些國企早就成了中國的經濟寡頭,能夠對中央政府的經濟政策施加強有力影響。這些國企中,政商勾兌尋租成為一個相當普遍的現象。一些具有官員背景的強勢民營企業依附於這些壟斷型國企,以公權力為靠山和保護傘,肆無忌憚地賺取超額利潤,甚至尋求非法資本回報。比如周永康的兒子周濱就利用其父在石油系統任職的關係網,從事各種與石油有關的生意謀取暴利。

胡錦濤於2003年接任中共掌門人之後,對私營經濟的政策與實踐開始分裂。國務院在2005年就制定了“非公經濟36條”,承諾凡是競爭性產業,都允許民營資本進入;凡屬已經和將要對外資開放的產業,都允許對內資民營經濟開放;並允許非公有資本進入壟斷行業和領域。但實際上,也就是在那段時期,在不少有利可圖的領域內開始了“國進民退”,民航業是國進民退現象最典型的一個行業。國務院國有資產監督管理委員會又主導了一輪“國進民退”,讓國有資本進駐一些競爭性行業並逼退民營資本,民用航空業是這輪“國進民退”的重點領域。2009年,中國首家獲批的民營航空公司鷹聯航空由四川航空公司斥資2億元持掌鷹聯航空76%股份,成為首家退出民營陣營的航空公司。

與習近平時期相比,胡溫時期的言論空間相對寬鬆,民營資本與他們的黨內代理人及部分知識精英一道,發起了一場批評國企經濟寡頭是特殊利益集團的討論。不少人撰文批評以“兩桶油”(中石油、中石化)為代表的壟斷型國有企業,認為這些企業利用壟斷資源與壟斷經營的優勢,以及政府賦予的定價權,排除競爭,高成本,低服務,是推動價格上漲的罪魁禍首,比如以地產、石油、電力等壟斷企業為代表的“特殊利益集團”,聯手推動價格上漲。還有人批評國有壟斷企業無償佔有公共資源,利用政府給予的壟斷地位獲取超額利潤,但最後只有這些企業本身與政府能夠分享其利,公共資源的真正主人――民眾除了通過別無選擇的消費貢獻銀子之外,利潤與民眾福祉無關,這些國企連為社會創造的就業機會也遠遠低於民營資本。

在長達幾年的批評聲中,國企成了腐敗、壟斷、低效的代名詞。北京理工大學經濟學教授胡星斗將這場輿論戰的內容加以總結,寫了篇《壟斷企業十宗罪》:1、阻礙了中國現代化的實現。2、支撐了集權與人治,破壞了法治。3、破壞了市場經濟秩序,形成官僚市場經濟、權力市場經濟。4、造成了嚴重的腐敗。國際組織曾經對154個國家進行調查,結論是國有經濟比重越大的國家越腐敗。5、形成了分配不公,擴大了貧富差距。6、妨礙了老百姓致富。壟斷國企對私人企業產生擠出效應。7、催生了既得利益集團,阻礙了改革。8、導致了經濟低效率。9、形成了重複建設、產能過剩的巨大浪費。10、扼殺了民族創新能力。在上述各種問題當中,批評意見的焦點主要是與其他行業相比,壟斷型國企收入太高,國企領導層年收入逾百萬外加分紅、公款高消費,胡星斗提供的數據是:“壟斷國企的職工佔全國職工的8%,但其工資總額佔全國的65%。國企老總利用公共資源創造的財富,成了其個人揮霍的錢庫,比如中石化原老總陳同海受賄近兩億,平均每天消費4萬多元。

當政者的反駁也非常多,《人民論壇》“特別策劃”組推出《李榮融困局——當前國企十大爭議話題剖析》專題報道是代表作。國有資產管理委員會首任主任李榮融認為,國企承擔的重大使命與特殊地位,讓它在輿論的風口浪尖上飽受煎熬。民眾罵聲一片,一是經驗層面的評價,二是媒體的誤解曲解。至於國進民退、與“民”爭利、效率低下、分紅太少都是偽命題。在一一批駁以後,李榮融強調,以公有製為主體的基本經濟制度是社會主義制度的基石,否定國企,實質就是要否定公有制,而否定了公有制,自然否定了社會主義制度,否定了社會主義制度,則黨的領導地位則隨之喪失。

2、國有企業成為吞食資源、虧損腐敗的經濟怪獸

中國政府之所以要維持大型國企的政治經濟地位,主要出於政治需要。國家控股的大型企業被視為“共和國長子”,政府給予各種政策傾斜加以扶持。例如,政府通過壟斷土地、礦產等資源和壟斷重要行業,讓國企擁有產品定價權,攫取巨額利潤輸送給中央財政。在中國經濟的鼎盛時期,中國國有資產管理委員會發布的《國務院國資委2009年回顧》顯示,從2002到2009年中央所屬企業上繳稅金年均增長21.6%,國企的稅負均值是私營企業稅負綜合平均值的5倍多,是股份公司稅負平均值的2倍。同時,國企也是政府對外援助和對內實施政治及社會控制所需經費的小金庫。例如,中國高層官員去外國訪問時,經常隨帶大量採購合同或援助項目,這些支出往往通過國企支付。

此外,國企的工資、福利和工作穩定性都遠遠優越於私營企業和外資企業,到這樣的企業就業,幾乎成為中國人職業選擇時僅次於公務員職業的次優選擇,因此,國企往往成為官僚、權貴親屬的謀職之地。美國彭博社的一篇報道揭露,共有103位在國企任高管的紅二代,曾用MBO(經理人持股)的名義讓自己致富,他們領導或運營的國企2011年總市值為1.6萬億美元,相當於中國年度經濟產出的1/5強。在21世紀前十年的國企改革中,這些紅二代通過MBO的方式,不費分文攫取了大額股份;在資產數億或者數十億的超大型國企中,持股哪怕不到1%,也是一塊巨型蛋糕。

國企與紅色家族之間既然形成了家國一體的利益輸送管道,這些被管理層大肆攫利的企業不可能經營良好。隨着近年來中國經濟的衰退,國企的黃金歲月結束了,成為銀行壞賬的主要源頭,拖累了中國的國有銀行。自2014年以來,中國媒體上大量出現“殭屍企業”一詞,指那些嚴重虧損、依賴銀行貸款在維持運轉的國企。截至2015年底,在中國股市上這樣的“殭屍企業”就有266家,佔10%,集中於鋼鐵、煤炭、水泥、玻璃、石油、石化、鐵礦石、有色金屬等八大行業。中國進入“世界500強”的企業有100家,其中16家是虧損企業。例如,“中國鋁業”號稱“A股虧損之王”,2014年度凈虧損為163億元人民幣;“鞍鋼集團”有800億銀行債務,2015年凈虧損43.76億,“渤海鋼鐵”債務達1,920億。這些進入“世界企業500強”的大型國企長期處於低效虧損的狀況,使得中國金融系統有如得了敗血症的病人,這頭剛為國企輸入紅色的新鮮血液(注入資金),那頭就流出黑血(即壞賬)。

屈指算來,這是中國1978年改革開放以來的第三輪壞帳了。三輪壞帳的形成各有原因,但有一個原因是不變的,即國企靠銀行不斷輸血維持。興業策略研究報告估計,如果在兩年內這些殭屍企業全部倒閉,70%的有息負債成為壞賬,影響債務約10,671億,年均5,300多億。其中10%為債券,90%為銀行債務。

2012年是中共十八大權力交接的敏感時期,習近平雖然接掌了中共最高權力,但陷入政治對手的纏鬥之中,國企問題暫時退出公共視野。胡溫時期那輪有關國企的爭論所指出的各種弊端,只有國企管理層與員工的巨大收入差距被列入解決的清單位之中。2016年1月,央企開始執行國企高管降薪資方案,把負責人與普通員工的收入差距從12倍調整為7-8倍,全國各地的國企高管平均降薪30%。全國25個省份公布了國企高管降薪方案,大多數將國企老總的基本年薪限制在了普通員工的2倍以內,把總體年薪限制在8倍以內;限制幅度最大的寧夏,將高管的總體年薪限制在了普通員工的5倍以內。2017年9月15日,官方宣布“多地推進國企改革細化方案”,要點就是“國企市場化薪酬改革提速”。

可以預見,只要國企的運行機制不改,民營資本在政治壓力下入股國企,只是讓國企獲得了“免費貸款”,除了國企經理層薪酬過高獲得解決之外,所有問題依舊,對政府來說,唯一的意義就是將銀行的負擔轉嫁到民營企業頭上。

來源:美國之音博客

第19回共産党大会前に、中国の経済政策で最も目立った変化は、民間資本を国営企業に投入、但し株主権は行使できずと言うもの。驚いて言うには、「(改革の)後退」ではないかと。これは皮相的な解釈に過ぎる。

毛沢東時代の私的経済活動を一切認めない計画経済体制と違い、鄧小平が切り開いた共産党資本主義は制度の教条主義をなくし、企業所有制を認め変化を活発にしたが、変わらないことはただ一点、国有企業の経済的な主導的地位を放棄せず、私営企業に対しては政治的に政策調整する必要があると看做したことである。この点を理解するには、中国共産党の“3つの独占”を理解する必要がある。:政治(一党専制)の独占、資源と経済の独占、文化の独占(メディア、教育と宗教を支配)。そのうち、資源の独占は土地、鉱物、森林、水源等全部国有である。経済の独占は国有企業を主とする経済にするため。重要な企業は国有でなければならず、経済の独占を放棄することは政治と文化の独占もできなくなるという事である。

1.国営企業の独占は“特殊な利益集団”を産む

前述のとおり1990年代後期に、国有企業は収益を伴わず、お荷物になった時、朱鎔基の“現代的企業制度の建設”の国営企業の改革中に言われたのは、 “大企業は監督し、小企業は規制緩和する”で、中小企業の制度改革により共産党員の資本家を育てようとした。これと同時に、大型国営企業に資本再編をする傾斜方式を採り、国家経済と民生を制御する超大型の国有企業を作り、鉄道、金融証券、電力、交通、エネルギー、不動産などの業界のように、経済的寡占を形成した。

2001-2010の時期に、経済的寡占が中国政府の主たる経済的支柱になった。各種の政策の強力な支援の下、これらの国営企業はとっくに中国の経済的寡占になって、中央政府の経済政策に強く影響を与えることになった。これらの国営企業の中には、政商やレントシーキングが混ざり合い、普遍的な現象になった。役人の中には民営企業に対し強気なのがいるが、独占型国営企業に属し、公権力の保護を当てにして、ほしいままにふるまい、超過利潤を受け取り、更には違法な資本回収を求めることも。周永康の息子周浜が、父が石油閥にいた時には、石油関連の商売に従事して暴利を得た。

胡錦涛は2003年に中国共産党総書記となったが、私営経済政策とその実践において分裂し始める。国務院は2005年に “公営企業でないための36条”を制定し、競争できる産業を許し、民間資本が入ることを許可した。過去や将来における外資への開放できる産業は、国内の民間資本にも開放することを許可すると。かつ公営でない資本が独占業界に入ることをも許可する。ただ実際には、その時期には、少なからず “国進民退(国有が民間所有を締め出す)”が起きていて、航空業界がその典型である。国務院・国有資産監督管理委員会は“国進民退”を主導し、国有企業を競争から守り、民間企業を追いやった。民間航空業界は“国進民退”の重点領域だった。2009年に、中国で初めて民営航空会社となった鷹聯航空は、四川航空が2億元を投資して鷹聯航空の76%の株を持つことで、民営航空会社から追い出された。

習近平の時期と比べ、胡温の時期の言論空間は相対的にゆったりとしていた。民営資本と彼らの党内代理人と一部の知識人達はいっしょに、国営企業の経済寡占が特殊な利益集団を産むことへの批判もしたりした。多くの人が “両桶油”(中国石油と中国石化のこと)を独占型国有企業の代表として批判した。これらの企業は資源を独占、かつ独占経営の優位性の利用を考え、政府が与えている価格決定権により、競争を排除、高コスト、低サービスなのに、価格上昇させた張本人である。例えば不動産、石油、電力など独占企業の代表としての“特殊な利益集団”は共に手を携えて価格上昇を推進した。更に、国有独占企業は無償で公共資源を占有し、政府の与えた独占的地位を利用して超過利潤を得、最後にこれらの企業と政府が利潤を分かち合う時に、公共資源の本当の主人である民衆は別に選ぶこともなくお金を使い貢献することを除いて、利益と民衆の福祉は関係なく、これらの国営企業は社会を創造する就業機会でさえ、民営資本より遙かに低いと言って批判する人もいる。

長く数年にも亘る批判の内、国営企業は腐敗、独占、非効率の代名詞になった。北京理工大学経済学教授の胡星斗は輿論戦の内容に加えて《独占企業の10の原罪》を書いて総括した。:1、中国の現代化の実現を阻害した。2、集権と人治を支え、法治を破壊した。3、市場経済の秩序を破壊して、官僚の市場経済・権力の市場経済を形成した。4、激しい腐敗を引き起こした。国際組織は以前に154の国家に対して調査を実施し、結論は国有の経済的比重が大きい国家は益々腐敗すると。5、分配の不公平は、貧富の差を拡大した。6、庶民が富むことを妨害し、独占国営企業が私企業を追い出す効果を生じさせた。7、既得権益の集団を産んだことは、改革を阻害した。8、経済の低い効率を引き起こした。9、重複投資をし、過剰設備により巨大な浪費を齎す。10、民族の創造開発能力を扼殺した。

上述の各種の問題のうち、批判的な意見の焦点は、主に他の業界と比べて、「独占国営企業は売上が多く、国営企業の役員は年収が百万元を越え、更には配当もあり、公金で贅沢をし、胡星斗が提供するデータでは“独占国営企業の職員は全国職員の8%を占めるが、給料総額では全国の65%を占める。国営企業のトップは公共資源が作る富を利用して、その個人の金庫として金を湯水のように使い、例えば中石化のトップの陳同海は2億近く収賄し、平均すれば毎日4万元以上消費できる。”」と。

政権担当者の反論は非常に多く、《人民フォーラム》“特別企画”として《苦境の李栄融――現在の国営企業の十大争点の分析》として報道したのが代表作である。国有資産管理委員会の筆頭主任の李栄融は、「国営企業が引き受ける重大な使命と特別な地位は、輿論という風が最も強く波が最も高いところで、苦しみをいやというほど受ける。民衆の罵声は、一つは経験に基づく評価で、二つ目はメディアの誤解・曲解である。国進民退において“民”と利を争い、非効率、低配当というのは全て偽である」と。一つ一つ反駁して、李栄融は「公有制を主体的な基本的経済制度とすることは社会主義制度の礎石で、国営企業を否定することはイコール公有制を否定することである。公有制を否定すれば、自然に社会主義制度を否定することとなり、党のトップの地位も失われることになる」と強調した。

2、国有企業は資源を呑み込み、赤字で腐敗した経済的怪獣である

中国政府が大型国営企業の政治経済的地位を維持することは、主に政治的必要からである。国が株主の大企業は“共和国の長男”と見なされ、政府は各種政策を通じ、助けている。例えば、政府は土地を独占することを通して、鉱物資源と独占且つ重要な業界は、国営企業として製品価格決定権を発揮させて、ぼろ儲けをし、中央の財政に組み込む。中国の経済が盛んな時期には、中国国有資産管理委員会が発表した《国務院国有資産監督管理委員の2009年回顧》によれば、2002年から2009年の中央に属する企業の税金納付の年平均上昇率は21.6%も伸びて、国営企業の税負担平均値は私営企業の税負担平均値の5倍も多い。それは株式会社税負担平均値の2倍だ。同時に、国営企業は、政府が外国に対する援助と国内に対して実施する政治的社会的な経費の出どころである。例えば、中国高官が外国訪問する場合、よく大量の仕入契約あるいは援助プロジェクトを手土産にするが、これはよく国営企業によって支払われることとなる。

また、国営企業の給料、福祉と仕事の安定性は私営企業と外資企業と比べ遙かに優越している。このような企業に就職することは、中国人が職業を選ぶ際には公務員に次ぐ選択になり、これがため、国営企業はよく官僚になったりして、権力者の親族のネポテイズムとなる。米国のブルームバーグ社の報道によれば、「国営企業の革命二世代目の高級幹部103人はMBO(マネジメントバイアウト)を使い、自分の懐を潤した。彼らが指導・運営する国営企業の2011年の総市場価格は1兆6千億ドルで、中国の年間の経済的な産出額の1/5強に相当する。21世紀になる前の十年にあった国営企業は改革中で、革命二世代目のMBOの方式によって、コストもかからず、多量の株を強奪した。資産が数億、あるいは10億の超大型の国営企業の中で、持ち株がたとえ1%としても、それは巨大になる。」と。

国営企業と赤い一族の間には国・家族一体の利益を運ぶシステムが作られている以上、管理層がいくら頑張っても経営が良くなることはない。近年の中国経済の衰退は、国営企業の黄金時代が終わり、銀行の不良債権となり、中国の国有銀行の足手まといともなっている。2014年から、中国のメディア上に “ゾンビ企業”の文字が大量に現われた。夥しい損失を出しても、銀行ローンをジャンプさせて、国営企業が維持できるように依頼する。2015年末まで、中国株式市場の “ゾンビ企業”は266社になり、10%を占め、鉄鋼、石炭、セメント、ガラス、石油、石油化学、鉄鉱石、非鉄金属などの8大業界に集中する。

中国は“フォーチュン誌の企業500社番付”の企業に100社も入るが、そのうちの16社は赤字企業である。例えば、“中国アルミ業”は“A株の赤字王”として有名で、2014年の純損失は163億元である。“鞍鋼集団”は800億元の銀行債務があり、2015年の純損失は43.76億元、“渤海鉄鋼”の債務は1,920億に達する。これは“世界企業上位500社”に入っている大型国営企業が長期に亘り、非効率・赤字に陥っていることを表し、中国の金融システムを敗血症の病人のようにさせて、国営企業のために頭に赤い新鮮な血液(資金注入)を輸血すると、直ぐにその頭は黒い血を流し出す(即ち赤字)。

指折り数え、これは中国の1978年の改革開放以来の三輪の不良財務諸表である。三輪の不良財務諸表の形成にはいろんな原因があるが、1つの原因は不変である。即ち国営企業は銀行により絶えず輸血して貰い維持する。興業政策の研究報告によれば、もし2年以内にこれらのゾンビ企業がすべて倒産すれば、有利子負債の70%は不良債権になり、約10,671億の債務に影響して、年に直せば5,300億である。そのうちの10%は証券として、90%は銀行債務である。

2012年は中国共産党第18回大会があり、権力争いで微妙な時期でした。習近平は中国共産党の最高権力を握っていても、政敵との闘いに陥っている。国営企業の問題は一時的に視野からはずされる。胡温の時期に、国営企業の論争に関して指摘された各種の不正行為は、ただ国営企業管理層と従業員の巨大な所得格差が解決されたというだけで終わる。2016年1月、中央の企業は国営企業上級管理職減俸案を実施し、責任者と一般従業員の所得格差を12倍から7-8倍にするため、全国各地の国営企業の上級管理職は平均で30%減俸することにした。全国の25省は国営企業上級管理職減俸計画を公表して、大多数の国営企業のトップの基本的年収は一般従業員の2倍に制限し、全体の年収の差が8倍以内に制限される。制限の幅が最大なのは寧夏回族自治区で、上級管理職の全体年収は一般従業員の5倍内に制限される。2017年9月15日、政府筋は“多くの国営企業の改革推進案”を宣言した。要点は “国営企業の市場化のため給与の改革を加速する”である。

予見できるのは、国営企業の運営体制を変えなければ、民営資本は政治的圧力の下、国営企業に組み入れられ、国営企業に“無償の銀行ローン”を獲得させて、国営企業の経営層の高報酬問題を解決する以外、すべての問題は依然として残り、政府について言えば、唯一の意義は銀行の負担を民営企業に転嫁しただけである。

来源:ボイスオブアメリカのブログ

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。

『ミサイル乱射の中、「親北」に突き進む韓国 文在寅は「核再配備」という踏み絵を蹴り飛ばした』(9/18日経ビジネスオンライン 鈴置高史)、『ミサイル開発の一方で、暗くて寒い北朝鮮の暮らし 統計データから見えてくる北朝鮮のエネルギー事情』(9/18JBプレス 川島博之)について

9/15宮崎正弘氏ビジネスジャーナル記事<米国内で日本と韓国の核武装容認論が急浮上…中国への核攻撃も議論>

http://biz-journal.jp/2017/09/post_20608.html

9/13ZAKZAK<核の黒幕暴く!北最強制裁採択の裏で注目される支援国家の存在 米紙「海外で技術吸収する科学者の卵」>

http://www.zakzak.co.jp/soc/news/170913/soc1709130006-n1.html?ownedref=not%20set_not%20set_newsPhoto

9/16産経ニュース<北朝鮮への軍事行動、米国民の58%が支持 「平和解決できない」25ポイント大幅増 ギャラップ世論調査>

http://www.sankei.com/world/news/170916/wor1709160020-n1.html

今度の総選挙で野党は「解散の大義名分がない」と言っていますが、大ありです。これだけ北の脅威が迫り、「日本の4つの島を核爆弾で海中に沈める」と言っている訳ですから、宣戦布告と思ってよいでしょう。憲法改正や国防の装備(ニュークリアシエアリングも含めて)向上のための予算措置等、国民の意見を聞いた方が良いと思います。安倍首相の判断一つでしょうが。ただ、緊迫した情勢の中にあっても、10/22or29の選挙であれば戦争は起きないとの判断からです。11/4~6にトランプ大統領の訪日がありますのでそれまでは米軍の攻撃はないと思います。

何時もいっていますように「朝鮮総連」、「朝鮮高校」はテロの拠点になり得ます。本来総連の建物は明け渡しを強制執行すべきと思うのですが、やりません。これを口実にして北がミサイルを日本に撃ちこむことを恐れているのでしょうけど。でもそれだと、米朝間で戦端が開かれたときに、日本人の犠牲者が増えるのでは。そうなってからでは遅いのですが、今の日本人は教訓を与えられないと気付かないのでしょう。まあ、まだメデイアの洗脳にドップリ浸かったままですから。

鈴置氏の記事で、文大統領が西側社会に対する裏切り者というのがハッキリして来ました。でも選んだのは韓国民です。ワイマール憲法下でヒットラーを選んだドイツ国民と同じような歴史的評価を下されるかもしれません。二度の世界大戦を戦ったドイツ国民と、日本と共に第二次大戦を戦ったのに戦勝国と詐称する韓国民を一緒にしてはドイツ国民に失礼かも知れませんが。

川島氏記事は途中で切れています。ただ北朝鮮の一人当たりエネルギー消費量が北方にあるにも拘わらず低いということは分かります。民生部門が核やICBMの犠牲になっていることが分かります。本来であれば国民が革命を起こし、金正恩の斬首をすれば良いのでしょうけど、近代にいたっては火力の差が軍と庶民の間では開き過ぎました。軍を味方につけなければ革命は無理でしょう。結局、国際社会が金王朝を打倒しなければ北朝鮮人民に安寧は訪れないという事です。国際社会と言っても中露は米国一極支配を邪魔するため、金一族に力を貸している状況ですから、西側自由社会の圧力・軍事力で金王朝を打倒するしかないでしょう。

9/15ヤフー記事<北朝鮮の「無謀な」ミサイル発射に「世界規模での対応を」、NATO事務総長>

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170915-00000044-jij_afp-int

9/11East Asia Forumの賈慶国(Jia Qingguo)北京大学教授の寄稿を読みますと、「米中戦争が起きる前提で、中国は不測事態対応計画を立てないとダメ」と言うもの。中国も戦争は不可避と見ているのでは。ただ彼(中国?)が要求するのは5つ。

①北の核の戦後処理。誰が管理するのか。北には持たせられない。米軍が核不拡散を建前として管理するのは反対。一方、米軍が38度線を越えて朝鮮半島に出るのにも反対。バランスが良いのは中国が北の核の管理をすること。

②北朝鮮の難民が中国に押し寄せる対応として、PLA(人民解放軍)が北朝鮮内に入り、安全地帯としてのキャンプを作り、そこで管理する。

③戦後治安は誰が担うのか?韓国軍、国連平和部隊、他の部隊?中国は米軍が38度線を越えて出て来るのは反対。

④戦後、朝鮮半島の統治形態をどうするのか?国際社会は、新しい北朝鮮政府にするのか、国連主体で統一朝鮮半島政府の準備の為に国民投票を実施させるのか?

⑤THAADの在韓米軍配備の撤回

http://www.eastasiaforum.org/2017/09/11/time-to-prepare-for-the-worst-in-north-korea/

流石に中国人だけあって抜け目のない要求をしています。まあ、北よりは中国の方がMADの信頼度の確率は上がるでしょうけど。でも最終的な敵は人権を抑圧する共産主義国です。忘れないように。

鈴置記事

9月15日、北朝鮮が日本越えのミサイルを発射(写真:ロイター/アフロ)

(前回から読む)

北朝鮮が日本を越える弾道弾を撃つ中、文在寅(ムン・ジェイン)政権が「反米親北」路線を突き進む。戦術核兵器を韓国に再配備する構想を蹴り飛ばしたのだ。韓国の保守からは「大統領は国を守る気があるのか」と悲鳴があがる。

日本列島を海の中に押し込む

—9月15日朝、北朝鮮がまた日本越えのミサイルを撃ちました。

鈴置:8月29日の弾道弾と同様、北海道の上空を通過しました。北朝鮮は威嚇を日常化することで、日本人を屈服させるつもりです。

日本は米国とともに経済制裁や軍事的な圧力をかけ続けてきた。それを止めないと核を撃ちこむぞ、と脅しているのです(「北朝鮮は日米分断に全力をあげる」参照)。

9月13日の朝鮮中央通信は、以下のような朝鮮アジア太平洋平和委員会の声明を伝えました。日本語版からそのまま引用します。なお、文中の「島国夷」「ウェノム」「チョッパリ」は日本人に対する侮蔑語です。

米国の制裁策動に便乗して軽率に振舞った日本の島国夷に対する指弾の声も激しく出ている。

千年来の敵であるウェノムのざまを見るほど目に火がつくようだ、わが人民に千秋にすすげない罪を犯しておきながらも謝罪をまともにせず、米国の「制裁」の笛に踊りながら憎らしく振る舞う奸悪なチョッパリらをそのまま放っておけない、日本列島の上空を飛び越えるわれわれの大陸間弾道ロケットを見ながらもいまだ気を確かに持てず、意地悪く振る舞う日本のやつらにはっきり気概を示すべきだ、取るに足りない日本列島の4島をチュチェの核爆弾で海の中に押し込むべきだ、日本はこれ以上われわれの近くに置く存在ではない、これがわが軍隊と人民の激昂した声である。

韓国は取り込んだから次は日本

—相次ぐ日本越えのミサイルは明らかに「米国との共闘を止めろ」というメッセージですね。

鈴置:その通りです。日米両国政府はしばしば「日米韓の北朝鮮包囲網」と言いますが、韓国はすでに切り崩されました。次は日本、ということです。

文在寅大統領は9月14日、CNNとのインタビューで「北朝鮮の核の脅威に対抗するために、韓国が核兵器を独自に開発するとか、戦術核兵器を再配備することに賛成しない」と述べました。

聯合ニュースの「文大統領『核保有で朝鮮半島の平和を保障できず』……核開発・再配備に反対」(9月14日、韓国語版)が伝えました。

北朝鮮の核武装が現実のものとなったため、韓国では保守の野党や保守系メディアが在韓米軍への戦術核の再配備を訴えています。

「再配備」と呼ぶのは、1990年頃まで米軍は韓国に原子砲や航空機搭載用の小型核爆弾を配備していたからです。韓国と北朝鮮は1991年12月に南北非核化共同宣言を合意しました。これに伴い米軍も核兵器を撤収したのです。

米国はどこに核兵器を置いてあるかは確認しない政策をとっているので、代わりに韓国の大統領が「すでに核兵器は存在しない」と宣言することで「撤収」を担保しました。

なお「ソウル五輪(1988年)の頃にはすでに韓国から核兵器はなくなっていた」と言う専門家もいます。当時、在韓米軍の訓練科目から「核防御」がなくなったためです。

保守党は党論に

—非核化宣言ということは……。

鈴置:南北双方が核兵器を製造、保有、使用せず、さらには核燃料再処理施設、ウラン濃縮施設を持たないことを約束したのです。当然、北朝鮮の核武装はこの宣言に完全に違反しています。

今、韓国には「核兵器の独自開発を進めよう」との意見が高まっています。ただ、すぐには実現できないなどの理由から、保守は「再配備」を求めているのです。

野党第1党の自由韓国党は8月16日「戦術核の再配備」を党論に定めました。聯合ニュースの「韓国党『朝鮮半島への戦術核の再配備を党論に採択』」(8月16日、韓国語版)が詳しく報じています。

9月3日の6回目の核実験を受け、第2野党で中道の「国民の党」の安哲秀(アン・チョルス)代表も9月6日「再配備」に関し「今後、皆で論議して方向をお話したい」と述べ、含みを持たせました。

聯合の「安哲秀、『THAAD配備に他策なし』・・…米戦略資産も常時循環配備」(9月6日、韓国語版)が伝えました。

青瓦台と国防部にできた溝

—文政権は反対ですね。

鈴置:そうです。ただ、青瓦台(大統領府)と国防部の間には溝が生まれ、なおかつそれが表面化しています。

8月30日、宋永武(ソン・ヨンム)国防長官がワシントンでマティス(James Mattis)国防長官と会談した際に戦術核の再配備にも言及した、と報じられました。

聯合ニュースの「韓国への戦術核・原子力潜水艦配備にも言及=韓米国防相会談」(8月31日、日本語版)で読めます。

これに対し青瓦台は「再配備の要請はしなかった」と直ちに否認しました。聯合の「戦術核の再配備、検討したことない=韓国大統領府高官」(9月1日、日本語版)によると、以下です。

(青瓦台の)高官は「政府は国際的な核不拡散体制を尊重しており、その規範内ですべての政策を維持してきた」と説明。

宋氏の発言に対し「われわれの自主国防力強化に向けた国内の状況を説明する過程で戦術核に言及したもの」との認識を示した。

宋氏本人からも、戦術核の配備が望ましいとの趣旨ではなかったことを確認したという。

ワシントンから強力な援軍

—宋永武国防長官は青瓦台に叱られたでしょうね。

鈴置:そう思います。しかしこの後、軍や保守党には強力な援軍が到来しました。9月8日、米NBCが「Trump Team Prepping Aggressive Options for North Korea」で「韓国への戦術核の再配備も排除しない」との匿名のホワイトハウス高官の談話を報じたのです。原文は以下です。

In addition, the administration is not ruling out moving tactical nuclear weapons to South Korea should Seoul request them, a White House official said, though many consider such a move a nonstarter. It would break with nearly three decades of U.S. policy of denuclearizing the Korean Peninsula.

これで勢いづいたのが韓国の再配備論者です。韓国党はトランプ大統領に再配備を要請する手紙を送ることを決めたほか、国内政局の争点に浮上させるため、世論喚起に動きました。

東亜日報の「最大野党自由韓国党、『戦術核再配備』要請でトランプ大統領宛て書簡へ」(9月11日、日本語版)が伝えています。

保守系の2紙も9月11日、改めて社説で再配備を米国に求めるよう主張しました。東亜日報の社説は「米国で出てきた戦術核再配備論、THAADを記憶せよ」(日本語版)、朝鮮日報は「文政権はどんな対案があって国民を守る機会を見逃すのか」です。

9月10日には米国防族の大御所、マケイン(John McCain)上院議員が「数日前、韓国の国防長官が核の再配備を求めた。これを真剣に検討せねばならぬ」とCNNに語りました。

発言は「John McCain: North Korea must know price for aggression is ‘extinction’」によると以下 です。

“The Korean defense minister just a few days ago called for nuclear weapons to be redeployed,” McCain told anchor Jake Tapper, adding he thought “it ought to be seriously considered.”

首脳会談で約束したではないか

さらに米政府が運営するVOA(アメリカの声)が、戦術核の再配備を拒否する文在寅政権を暗に批判する記事を載せました。

「国務省、『朝鮮半島に戦術核配備を検討』との主張に『全ての手段で北を圧迫と約束』」(9月12日、韓国語版、談話部分は英語と韓国語)です。

国務省のチェ(Grace Choi)東アジア・太平洋担当報道官の「トランプ大統領と文在寅大統領は北朝鮮に最大の圧迫を加えるため、すべての手段を動員しようと合意した。両大統領は連合戦力の強化も約束している」という談話から始まっています。

“President Trump and President Moon Jae-in agreed to maximize pressure on North Korea using all means at their disposal. They also pledged to strengthen joint military capabilities.”

確かに米韓首脳は6月の米韓首脳会談で「北朝鮮に対抗するための連合戦力の強化」を約束しています。共同宣言にも入れています(「『戦闘モード』に韓国を引き込んだ米国」参照)。

VOAは再配備に関し、米政府がどんな方針かは報じませんでした。が、チェ報道官の発言を読んだ人は「米国は再配備に前向きだな」と思います。「文在寅がまた、米国を裏切ったな」と考える人もいるでしょう。

韓国を揺さぶる朝鮮中央通信

—THAAD(地上配備型ミサイル迎撃システム)の追加配備を認めたので、文在寅政権は「反米親北」を棚上げしたかと思っていました。

鈴置:追加配備は認めました(「トランプは満座の中で文在寅を叱った」参照)。しかしそれはあくまで「臨時配備」です。

本格的な環境影響評価を今後実施することになっていて「環境を悪化させることが判明したから、THAADは持ち帰れ」と米軍に言える余地は残してあるのです。

朝鮮中央通信はこのところ、連日のように「THAAD配備を認めた南の傀儡(かいらい)」を非難しています。9月13日には「THAAD非難記事」を3本も載せました。

しつこく非難するのは、状況が変化すれば文在寅政権がTHAAD撤収を米国に要求すると北朝鮮が考えているからでしょう。

一方、戦術核は一度、再配備したら撤収は容易ではない。国民の反対運動が起きるのは間違いありません。韓国では6割前後の国民が核保有に賛成しているのです。反対は約3割です。「戦術核の撤収」は政権が倒れるほどの政争になりかねません。

—配備したままにしておけばいいのでは?

鈴置:そんなことになったら「米国の核の傘」にもっと深く取り込まれ、北朝鮮との軍事対立の構図が固定化すると文在寅政権は考えているのでしょう。

目先の話で言っても、南北対話を北に応じてもらえなくなります。南北和解こそはこの政権の存在意義です。だから米国にどれだけ叱責されても北に対話を懇願するのです

米国のカードをまたも潰した

—米政府は「戦術核再配備」を公式に言い出すのでしょうか。

鈴置:文在寅大統領がはっきりと反対した以上、言い出しにくくなりました。米韓の亀裂を世界に見せることになってしまいます。

文在寅大統領がCNNを通じきっぱり断ったのも、米国からの「再配備の声」を止める目的だったと思います。野党が調子づくのを防ぐためです。

なお、米国の「非公式の再配備論」は、強力な国連の北朝鮮制裁に応じるよう、中国とロシアに圧力をかける目的もあったと思います。米国は国連安保理での北朝鮮制裁決議の「尻」を9月11日に切っていました。それを前に、脅し材料を見せたのです。

—「再配備」がブラフに過ぎないなら、米国に実害はなかったのでは?

鈴置:大ありです。韓国の大統領が否定したことで、米国は「再配備」を中ロ向けの交渉カードとして使えなくなりました。韓国が嫌がるというのに米国が無理やり戦術核を持ち込むわけにもいきません。

韓国が北朝鮮との対話を言い続けることで、米国が主導する「対北圧力」の力を弱めてきたのと同じ構図です。そして「再配備」は米国が韓国に突き出した「踏み絵」にもなっていた。それを文在寅大統領は蹴り飛ばしたのです。

8月15日、文在寅大統領は事実上の中立宣言を発し、米国の対北攻撃を牽制しました(「韓国の無神経な『中立宣言』に米軍が怒った」参照)。

9月1日、北の6回目の核実験が予想される中、青瓦台が「米韓両首脳は電話協議で北朝鮮との対話が大事だと再確認した」と発表し、トランプ大統領からツイッターで叱責されました(「トランプは満座の中で文在寅を叱った」参照)。

9月14日には韓国政府は北朝鮮への人道支援を検討すると発表しました。「再配備拒否」はこれら一連の「反米親北」政策の一環なのです。度重なるサボタージュに、米政府は怒り心頭に発していることでしょう。

激化する国内対立

保守系紙は9月15日も社説で文在寅大統領に対し「戦術核の再配備拒否」など北朝鮮の顔色ばかりうかがう政策を改めるよう要求しました。

朝鮮日報の社説「文大統領は『戦術核に反対』、政府は北支援を検討」(韓国語版)は「我が国の安保状況は足元に火が付いた状況だ。というのに他人事のように語る、安保の責任者の発想には驚くしかない」と断じました。

東亜日報の社説「米、北の金蔓(かねづる)断つ『セカンダリー・ボイコット』で圧迫せねば」(韓国語版)も「戦術核が不要と言うのなら、国家と国民を守る方法は何なのか、軍の統帥権者はこの場で語らねばならない」と厳しく指弾しました。

米国との同盟を大事にするか、同じ民族同士で共闘するか――。韓国の分裂が本格化します。

(次回に続く)

川島記事

北朝鮮・南浦の西海閘門ビーチ周辺で修繕工事をする作業員(2017年7月22日撮影、資料写真)。(c)AFP/Ed JONES〔AFPBB News〕

北朝鮮の人々はどのような暮らしをしているのだろうか。日本ではもっと経済制裁を強めろとの大合唱だが、そんな状況下での庶民の暮らしぶりを探ってみたい。

アントニオ猪木議員の訪朝などに伴って平壌の映像が流れるが、あれは北朝鮮特に豊かな地域を写したものだろう。北朝鮮を訪れた報道関係者が伝える情報は、平壌の中心部に限られている。それは永田町と銀座を見て日本人の生活について語るのに等しい。

ここでは、もっとマクロな観点から北朝鮮の現状を推定してみたい。食料事情については、先に本コラム「統計データから見えてくる北朝鮮の意外な食料事情」で触れたから、今回はエネルギー事情について見てみたい。

電気は貴重品、エネルギーの5割は石炭から

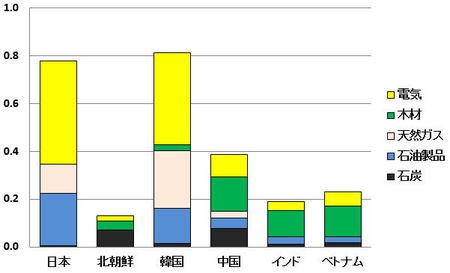

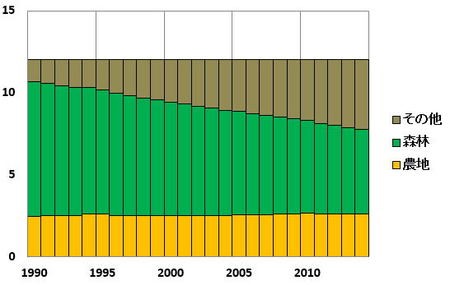

国際エネルギー機関(IEA:International Energy Agency)は北朝鮮についてもデータを発表している。図1に民生部門における1人当たりのエネルギー消費量を示した。ここでは全消費量から工業部門と輸送部門の消費量を除いたものを民生部門とした。

図1 民生部門でのエネルギー消費量(2013年) (単位:石油換算トン、出典:IEA)

北朝鮮の1人当たりのエネルギー消費量は石油換算で1年間に0.13トン。図に示した国々の中では最も少なく、日本や韓国の6分の1でしかない。日本や韓国ではエネルギー源として電気の割合が高いが、北朝鮮は電気の割合は低い。電気だけを見れば日本の19分の1である。

北朝鮮では森林面積が急速に減少している。1990年には820万ヘクタールあったが、2013年は516万ヘクタールになった。23年間に37%の森林が消失した。熱帯雨林の減少が問題なっているブラジルのアマゾン川流域でも、このような急激な減少が観察されることはない。

北朝鮮の農村など地方に住む人々は、エネルギーが不足しているために山の木を伐採して燃料にしているようだ。それは1990年頃から進行し始めた。そのため、現在、多くの山が禿山に変身している。

通常、森林から薪を採取してもまた新たな木が育つために、適切な伐採を続ければ、森林面積が減少することはない。しかし、北朝鮮の人々は森林の持続性を考える余裕もなく、森林を伐採し続けているようだ。

だが、禿山が出現するほどの伐採を行っても、そこから得られるエネルギーは石油換算で年間0.03トンに過ぎない。それは中国の0.14トン、ベトナムの0.13トン、インドの0.11トンに比べて著しく少ない。その理由は、北朝鮮は寒冷でかつ降雨量も少ないために、樹木の成長速度が遅いためだろう。中国の南部やベトナム、インドは雨量も多く気温も高いために木材の成長が速く、容易に薪炭が得られる。

森林面積の急速な減少は降雨時の山崩れなど災害をもたらす。しかし、冬の暖房に事欠く人々は、そのようなことにかまっている余裕はない。明日の燃料の方がより大切だ。森林面積の急激な減少は、地方に住む人々がかなり切羽詰まった生活を強いられていることを物語っている。

先のレポートでも述べたように、北朝鮮の庶民は飢餓に苦しむことはないが、肉や卵はたまにしか食べられない生活を強いられている。そして、暖房用のエネルギーにも事欠いている。多くの庶民は毎年冬の寒さに震えながら、心底では1日も早く圧政から解放されることを祈り続けているのだろう。

日本より韓国のエネルギー消費量が若干多いが、これは冬が寒く暖房用に多くのエネルギーを必要とするからと考えられる。北朝鮮は韓国よりも寒いが、北朝鮮の消費量は、国土の多くが熱帯や亜熱帯に位置し、暖房に多くのエネルギーを必要としないインドやベトナムよりも少ない。

アジアではいまだに多くの人が農村に暮らしている。ベトナムはなんども訪れたことがあるが、農村部の庶民は決して豊かではない。エネルギー消費量から類推するに、北朝鮮の農村部の人々はベトナム農民よりも貧しい暮らしを強いられている。

ベトナムの状況から想像すると、北朝鮮の農村部では冷蔵庫のある家は少なく、家庭電気製品は電灯とテレビだけと思われる。北朝鮮のテレビ局が面白い番組を放送しているとも思えないので、一般家庭での視聴時間は短く、水爆実験の成功を伝えるニュースの時などだけ一家そろって見るのだろう。図1を見れば分かるように、北朝鮮の庶民にとって電気は貴重品である。“ながら視聴”のような無駄遣いはできない。

北朝鮮の家庭が使用するエネルギーの54%は石炭に由来する。寒冷な北朝鮮において、石炭は主に暖房に使用されていると考えられる。

北朝鮮は多くの石炭を産出する。2013年の生産量は1860万トンにもなる。ただ、外貨獲得の手段の乏しい北朝鮮は、その約半分を輸出している。国内消費量は885万トンだが、その中の133万トンは発電に使用し、工業部門も570万トンを使用している。それはミサイルや原水爆を作るために使われているのだろう。その結果、民生用に回る石炭は175万トンに過ぎない。これは全生産量の10%以下である。

これでは暖房だけでなく、煮炊きのエネルギーにも困るだろう。そんな困難な状況が意外なデータから確かめることができる。

北朝鮮で森林面積が急減している理由

図2は北朝鮮の土地利用を示したものである。図中、森林の面積はFAO(国連食糧農業機関)の専門家が衛星画像などを用いて推定したものだ。

図2 北朝鮮の土地利用 (単位:100万ヘクタール、出展:FAO)

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。

『改めて国歌認定された抗日「義勇軍行進曲」異聞 日本に留学した劇作家が作詞。賞賛、逮捕、歌唱禁止を越えて』(9/15日経ビジネスオンライン 北村豊)について

9/17NHKニュース<臨時国会の冒頭 衆院解散の見通し>

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170917/k10011142751000.html

10/22補欠選挙と同じ日に合わせて総選挙が行われる可能性があります。10/29総選挙となれば10/22補欠選は総選挙に吸収されるとのことですが。10/18中国共産党大会終了後の米軍攻撃がいつ行われても大丈夫なように早めた可能性もあります。

9/15ZAKZAk<「10月衆院選」議席予測で自公300超、小池新党が第3党浮上の衝撃 民進支持率はジリ貧>の予想のように「維新」を入れれば衆院の2/3は確保できるというのであれば、野党の態勢が整っていない今がチャンスと言うところでしょう。

北村氏の記事で分かることは、中国が如何にご都合主義かという事です。中国の現在の国歌(将来も続くかどうか分かりません。共産党が崩壊すれば別な国歌になる可能性もあります)である「義勇軍行進曲」の作詞者“田漢”を文革時には裏切り者扱いして、毛沢東の死後名誉復活したことやユダヤ系ロシア人の作曲者の存在をなかったことにしてしまうことなどがそうでしょう。満州事変から抗日が始まったと言いますが、満洲は元々漢民族の土地ではなく、満州族の土地です。万里の長城の存在を考えれば分かるでしょう。南モンゴル、ウイグル、チベット同様彼らに返すべき土地です。中共は歴史を改竄・捏造した虚構の上に成り立っている国です。

毛沢東は「日本の侵略のお蔭で、中国大陸を共産党が手に入れることができて感謝している」といった話を佐々木更三社会党委員長にしています。日本は愚かにも、左翼に利用されて戦争を拡大していったという事です。それが今でも中国にいろんな意味で利用され続けています。北の挑発も裏に中国(例え瀋陽軍と雖も)がいるのは明らかです。中国を利する行動(日本企業の中国進出や投資等)は利敵行為です。

5/22人民網は<外国人が驚く中国の新「四大発明」>として、高速鉄道、ネットショッピング、支付宝(アリペイ)、シェア自転車を挙げています。

http://j.people.com.cn/n3/2017/0522/c94475-9218688.html

どこが中国人の発明なのか、言葉の定義をきちんとしてから発表した方が良いのでは。高速鉄道なんて日本の新幹線のパクリでしょう。ただ総延長距離は世界一かもしれませんが、赤字もまた膨大になっている筈です。ネット購買・決済やシエア自転車も中国人の発明ではないでしょう。それでも中国の新「四大発明」と言い切ることができるのは恥を知らないからです。

北村氏の言うように日本人は「中国は国歌にまで抗日を盛り込んでいる反日国家である」ということを胸に刻んでおいた方が良いでしょう。日中友好何て彼らが日本を利用する手段です。騙されないように。

記事

1949年10月、“国歌”を演奏する中華人民共和国軍楽隊(写真:Ullstein bild/アフロ)

9月1日午後、中国の「第12期全国人民大会常務委員会第29回会議」は第3回全体会議を開催し、票決により『国歌法』を採択した。同法は2017年10月1日から施行される。

中国では1990年に『国旗法』が、1991年に『“国徽法(国章法)”』がそれぞれ制定された。国旗法は“五星紅旗”を国旗と定めているし、国章法は穀物の穂と歯車の丸い縁の中に五つの星と天安門を配した図案を国章と定めている。しかしながら、その後20年以上にわたって『国歌法』は制定されずに放置され、2004年に憲法で国歌は「義勇軍行進曲」と規定されたものの、それ以上の法的裏付けはないままに歌い継がれて来た。2017年6月22日に『国歌法(草案)』が全国人民代表大会常務委員会第28回会議に上程され、8月28日の修正案審議を経て、『国歌法』は9月1日に正式に採択されて成立した。

改ざんによる侮辱には15日以下の拘留も

国歌法は全16条で構成されるが、重要と思われる条項を示すと以下の通り。

【第1条】国歌の尊厳を擁護し、国歌の演奏・歌唱、放送、使用を基準化し、国民の国家概念を増強し、愛国主義の精神を発揚させ、社会主義の核心的価値観を育成・実践するため、憲法に基づき本法を制定する。

【第2条】中華人民共和国の国歌は「義勇軍行進曲」である。

【第3条】中華人民共和国の国歌は、中華人民共和国の象徴と標識である。全ての国民と組織はすべからく国歌を尊重し、国歌の尊厳を擁護しなければならない。

【第4条】下記の場合は国歌を演奏・歌唱しなければならない。 (1)全国人民代表大会会議と地方各級人民代表大会会議の開幕、閉幕。中国人民政治協商会議全国委員会会議と地方各級委員会会議の開幕と閉幕、(2)国旗掲揚式、(3)重要な外交活動、(4)重要な体育競技会、(5)その他、国歌を演奏・歌唱することが必要な場合、など

【第7条】国歌を演奏・歌唱する時は、その場にいる者は起立しなければならず、国歌を尊重しない行為をしてはならない。

【第8条】国歌の商標や商業公告への使用、個人の葬儀活動など不適切な使用、公共の場所のバックグラウンドミュージックなどへの使用をしてはならない。

【第15条】公共の場で故意に国歌の歌詞や曲を改ざんして国歌の演奏・歌唱を歪曲、毀損した、あるいはその他の形で国歌を侮辱した場合は、公安機関による警告あるいは15日以下の拘留とし、犯罪を構成する者は法に基づき刑事責任を追及する。

日本では『国旗及び国歌に関する法律』(略称:国旗国歌法)が1999年8月13日に公布されて即日施行となったが、同法は「第1条:国旗は、日章旗とする、第2条:国歌は、君が代とする」の全2条で構成されており、中国の国歌法とは好対照をなしている。ちなみに、日本の国旗国歌法には国歌斉唱時に起立する規定が明文化されていないが、中国の国歌法は多くの諸国と同様に起立が明確に義務付けられている。

国歌法が成立した9月1日に記者会見を行った全国人民代表大会常務委員会「法律・制度作業委員会」“国家法室”主任の“武増”(女性)は、ある記者から「国歌(義勇軍行進曲)を携帯電話の着信音やアラーム音に使うのは違法か」と問われて、言葉に詰まり、明確な回答をすることができなかった。これが適法か違法かは興味深いところであるが、最終的な結論はどうなるのか。

新たな長城を築こう

ところで、中国の国歌である「義勇軍行進曲」とはどのような内容なのか。曲は中国関連のニュース番組やスポーツ番組で中国国旗が掲揚される際に演奏されるので誰もが何度も聴いたことがあるはずである。しかし、その歌詞の内容を知っている人はそれほど多くないと思われる。そこで、「義勇軍行進曲」の歌詞を示すと以下の通り。

《義勇軍行進曲》 起来!不願做奴隷的人們! (立ち上がれ! 奴隷になるのを望まぬ人々よ) 把我們的血肉築成我們新的長城! (我らの血と肉で我らの新たな長城を築こう) 中華民族到了最危険的時候, (中華民族が最大の危機に到る時) 毎個人被迫着発出最后的吼声。 (誰もが最後の雄叫びを余儀なくされる) 起来!起来!起来! (立ち上がれ! 立ち上がれ! 立ち上がれ!) 我們万衆一心, (我々万民が心を一つにして) 冒着敵人的炮火,前進! (敵の砲火を冒し、前進!) 冒着敵人的炮火,前進! (敵の砲火を冒し、前進!) 前進!前進、進! (前進! 前進! 進め!)

主題は「十四年抗戦」

「中華民族が最大の危機に到る時」とは何を意味するのか。それは日本の侵略であり、「義勇軍行進曲」は抗日戦争を主題としている。2017年1月、中国政府“教育部”は学校教材の抗日戦争の記述を従来の“八年抗戦”から“十四年抗戦”に改めると発表した。“八年抗戦”とは、1937年(昭和12年)7月7日に発生した“七七事変(盧溝橋事件)”から1945年(昭和20年)9月9日に日本国支那派遣軍総司令官の岡村寧次が“中華民国”陸軍総司令の“何応欽”に投降するまでの8年間続いた抗日戦争を指す。一方、“十四年抗戦”とは、1931年(昭和6年)9月18日に中華民国遼寧省の“柳条湖”で発生した“九一八事変(柳条湖事件)”から1945年9月9日の日本軍の投降までの14年間の抗日戦争を意味する。

抗日戦争は、1931年9月の柳条湖事件から1937年7月の盧溝橋事件が勃発するまでの期間は中国の東北地方に限定されたが、盧溝橋事件を契機として日本軍は中国への侵略を本格化させた。中国政府は抗日戦争の開始を従来は盧溝橋事件以降としてきたが、これを6年遡って柳条湖事件以降に変更して“十四年抗戦”としたのである。要するに、中国国歌である「義勇軍行進曲」は、中国を侵略する日本に抵抗する戦争に参加する義勇軍兵士の士気を鼓舞するための歌なのである。但し、日本軍と戦った主役は国民党軍であって、共産党軍は脇役に過ぎなかったはずだが、不思議なことに中国の歴史ではそれが改ざんされて、共産党軍が主役に転じている。

今年は日中国交正常化45周年に当たるが、その記念式典で両国国歌が演奏されたとすれば、日本は古歌に由来する「君が代」で戦争色は全くないのに対して、中国は抗日戦争に参加する義勇軍兵士の士気を高める「義勇軍行進曲」という奇妙な構図がそこにはある。

日本に留学した劇作家が作詞

さて、国歌として法的に認定された「義勇軍行進曲」はどのように作られたのか。同曲の作詞者は“田漢(でんかん)”であり、作曲者は“聶耳(じょうじ)”であるが、その概略は以下の通り。

【1】田漢(1898~1964年)は、湖南省“長沙市”出身の劇作家、詩人である。1917年に日本へ留学して東京高等師範学校で学び、同じく日本留学中であった“郭沫若”<注>などと親交を結ぶ。帰国後、多数の戯曲を発表して中国を代表する劇作家となり、“南国芸術学院”を創設。1932年に中国共産党に入党し、1935年に自ら脚本を書いた抗日映画『“風雲児女(風雲の男女)”』の主題歌の作詞を依頼されたが、国民党政府に逮捕され、獄中で『風雲児女』主題歌として「義勇軍行進曲」の歌詞を作る。1949年10月に中華人民共和国が成立すると、田漢は中国政府“文化部”の芸術局長に任命された。その後、田漢は中国劇作家協会主席となって活躍した。

<注>郭沫若(1892~1978年)は中国の政治家、文学者、歴史家。1914年に来日し、岡山県の第六高等学校を経て九州帝国大学医学部卒業。日本人女性を妻に迎えたが、1937年に盧溝橋事件が起こると妻を残して中国へ戻る。戦後は政治家として活動した。

【2】聶耳(1912~1935年)は、雲南省“昆明市”出身の音楽家。貧しい医者の家庭に生まれ、幼少から音楽に親しむ。“雲南省立第一師範学校”卒業後、18歳で上海市へ出て間もなく田漢と知り合う。音楽活動に従事し、左翼劇作家連盟音楽チームに所属して多数の映画音楽を作曲。1933年田漢の紹介で中国共産党へ入党。1935年、田漢が獄中で「義勇軍行進曲」の歌詞を作ったことを知ると自ら曲作りを志願して作曲を開始した。これを知った国民党政府が聶耳を逮捕する可能性が高まったことから、中国共産党の指示を受けて日本経由でソ連へ向かうことになった。聶耳は1935年4月18日に東京へ到着した後、「義勇軍行進曲」の原曲を修正し、田漢の歌詞を3回修正して曲を完成させ、完成した楽譜を中国へ送付した。7月17日、神奈川県藤沢市鵠沼海岸で遊泳中に溺死。享年23歳。

【3】聶耳が作曲した「義勇軍行進曲」は主旋律だけで、実際には当時上海で活躍していたユダヤ系ロシア人の作曲家「アーロン・アヴシャロモフ(Aaron Avshalomov)」が伴奏を付けて完成した。しかし、中国はアーロン・アヴシャロモフの名を作曲家から消し去り、その功績を聶耳に一本化したのだった。

【4】1949年秋に“北平市(後の北京市)”で「中国人民第1期政治協商会議」が開催されたが、この会議の中で国歌をどうするかが議論され、田漢作詞、聶耳作曲の「義勇軍行進曲」こそ国歌にふさわしいとの意見が出された。但し、田漢の原詩にある「中華⺠族が最⼤の危機に到る時」はすでに過去の事で、国歌には不適当との意見が出て、聶耳の曲だけを採用して、田漢の詩は捨て、詩は郭沫若に依頼しようかとの案も出た。しかし、最終的にはフランス国歌の「ラ・マルセイエーズ」の例を挙げて、田漢の詩の歴史的意義を尊重することで決着した。

【5】この決定に対して“毛沢東”と“周恩来”の2人は、田漢の原詩は素晴らしく、“居安思危(治に居て乱を忘れず)”の精神も含まれていると絶賛した。1949年9月25日、毛沢東は“中南海”で座談会を開催して、国歌、国旗、国章などの問題を討議したが、この席上で討議を重ねた末に「義勇軍行進曲」を中国国歌とすることで意見が一致した。その後の政治協商会議で全員一致を取り付け、毛沢東が「義勇軍行進曲」を中華人民共和国国歌に採用する旨を正式に宣言した。

【6】しかし、それから17年後の1966年に毛沢東が“文化大革命”を開始すると、田漢は日本留学の影響で思想が毒されているなどの理由で紅衛兵によって批判され、逮捕・投獄されて過酷な虐待を受け、1968年に糖尿病、尿毒症などを併発して獄中で死亡したが、極悪人として死後の名前を“李伍”という仮名で呼ばれる始末だった。1970年、田漢は“四条漢子(四大悪人)”の1人に認定され、1975年には“叛徒(反逆者)”として中国共産党から永久除名の処分を受けた。これ以降、田漢が作詞した歌曲は歌唱することができなくなり、「義勇軍行進曲」も演奏だけで歌詞を歌うことは禁止された。1976年に文化大革命が終結したことにより、1979年に田漢の名誉は回復され、1982年に「義勇軍行進曲」は国歌としての地位を回復した。

【7】2004年、第10期全国人民代表大会第2回会議は“中華人民共和国憲法”を修正して、「義勇軍行進曲」を正式に国歌と明記した。中華人民共和国憲法の第4章は以下の通り。

憲法第4章:国旗、国歌、国章、首都 第136条:中華人民共和国の国旗は、五星紅旗である。 中華人民共和国の国歌は、義勇軍行進曲である。 第137条:中華人民共和国の国章は、真ん中に五星が照らす天安門であり、周囲は穀物の穂と歯車である。 第138条:中華人民共和国の首都は北京である。

日本には文化交流会、紀念広場

「義勇軍行進曲」を国歌と決める際に、フランスの「ラ・マルセイエーズ」の例を参考にしたというが、「ラ・マルセイエーズ」はフランス革命の時の革命歌であり、あくまでフランス国内の内乱で歌われたものだった。これに対して、「義勇軍行進曲」が対象としている敵は侵略者の日本軍であり日本なのである。そのような歌曲を国歌として未来永劫に演奏・歌唱し続けることは、何を意味するのか。この点を考えると「日中友好」という言葉が絵空事に過ぎず、中国が常に反日を政治カードとして持ち出して来る理由が理解できる。

田漢の姪に当たる音楽家の“田偉”(65歳)は日本へ嫁ぎ、現在は「NPO法人田漢文化交流会」の理事長を務め、音楽を通じて日中友好に努めているという。また、藤沢市の鵠沼海岸には1954年に藤沢市民の有志により聶耳の記念碑が建てられ、1986年には没後50年を記念して聶耳の胸像レリーフが建てられると同時に周囲一帯が整備されて聶耳記念広場が作られた。また、毎年7月17日の命日には聶耳追悼式典が挙行されている。

日本へ留学して日本文化の影響を受けた田漢、不幸にも若くして日本で客死した聶耳。聶耳は日本を経由してソ連で向かうはずだったが、居心地が良かったのか3か月間も日本に滞在し、死の当日は鵠沼海岸で遊泳を楽しんでいた。2人は決して日本と無縁ではなかった。その2人が作詞・作曲した抗日映画「風雲児女」の主題歌である「義勇軍行進曲」が、9月1日の国歌法成立によって正式に中国の国歌となったのである。国際スポーツ大会で中国選手が優勝し、その栄誉をたたえて「義勇軍行進曲」が演奏される中を五星紅旗が掲揚される際には、その歌詞が抗日の義勇軍を鼓舞するものであり、反日を意味していることを思い起こさねばならない。

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。

『ミサイル防衛を偏重しすぎている日本 「国産よりアメリカ製品を優先」の不思議』(9/14JBプレス 北村淳)について

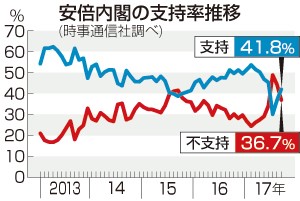

9/8~11に時事通信が実施した9月の世論調査の結果です。9/15発表。「核・ミサイル開発を進める北朝鮮は現実の脅威と感じるかを聞いたところ、「感じている」が81.3%で、「脅しの域を出ておらず感じない」の15.4%を大幅に上回った。一方、北朝鮮対応を踏まえ、防衛省の来年度予算概算要求が過去最大となったことについては、「賛成」51.1%、「反対」32.4%、「どちらとも言えない・分からない」16.5%となった。」とのこと。北の脅威を感じている人が多いのに、防衛予算を増やすのに反対する人が1/3近くいるというのは驚きです。どうしたら脅威を除去できるのか真面に考えたことがないのでしょう。憲法9条が守ってくれると思っているのでしょう。頭上にミサイルが飛んできて初めて悟るタイプです。

本記事の一番下に添付しました樋口譲次氏の9/7<核施設のみならず一瞬で北朝鮮の全焦土化狙う米国 中露の支援断ち切るには不可欠、求められる日韓の覚悟>にありますように、中ロは裏で北を支援しています。

杉浦正章氏の9/15ブログには①中露の北への制裁の抜け穴・密輸について②ムニューシンの金融制裁について触れています。

http://thenagatachou.blog.so-net.ne.jp/

小生も北の核の脅威を除去するには①IEEPA法に基づく金融制裁②樋口氏の言う米軍による北への全面攻撃(「金正恩の斬首作戦による体制転覆はもちろんのこと、韓国の首都ソウルを火の海にすると豪語する軍事境界線沿いに配備された1万3600両といわれる大砲や多連装ロケット砲の一挙制圧、陸海空軍基地や地下に造られた攻撃拠点・兵器弾薬庫の破壊など、国土が消滅するくらいの全面攻撃になることは避けられないのではなかろうか。」)。B61-11と「あらゆる爆弾の母」を使って北の兵器を無力化するの2つだろうと思います。

北村氏の「ミサイル防衛システムに頼りすぎるのは危険」という考えには賛成です。敵の飽和攻撃にはミサイル防衛システムは無力ですので。それでも無いよりはあった方が良いと思います。ただ数の問題は防衛予算との兼ね合いであり、自衛隊の通常兵力向上とどう絡ませるかが問題です。早く防衛予算をGDPの2%である10兆円にすれば良いと考えますが、前述の時事の世論調査にありますように、防衛予算を増やさなくて良いというのが1/3もまだいる訳ですから。所詮、危機は他人ごとなのでしょう。日本の未来に対して無責任すぎます。

日本もインドの核を秘密裡に購入して、インドから中国と北を狙えるようにしておいてほしい。サウジがパキスタンの核を持っているのと同じように。ただ、秘密裡と言うことは抑止力にならないこととその2国はMADが通用しない国であることが難点です。しかし、米国が北に核保有を認めるのであれば日本も堂々と核保有を主張しなくては。原爆投下で被害を受けた日本の核報復を防ぐ狙いで定められたNPT体制の崩壊です。核兵器だけの問題ではなく、P5を中心とした国連の在り方に疑問を呈し、戦後レジュームを変える力になる可能性を秘めていると思います。

記事

北朝鮮平壌近郊で発射台から離れる北朝鮮の中距離弾道ミサイル「火星12」とされる写真。朝鮮中央通信提供(2017年8月29日撮影、30日公開、資料写真)。(c)AFP/KCNA VIA KNS〔AFPBB News〕

北朝鮮が核搭載大陸間弾道ミサイル(ICBM)を手にすることが確実になったため、アメリカでは、ミサイル防衛局(弾道ミサイル防衛システム開発の元締め)はもちろんのこと、連邦議会の議員も多くの人々も、弾道ミサイル防衛システムの強化を唱え始めている。具体的には、北朝鮮から飛来するICBMを迎撃するために、アラスカ州とカリフォルニア州に配備されている「GMD」(米本土防衛用弾道ミサイル防衛システム)から発射するインターセプター(迎撃用ミサイル)の数を増やすべきだという主張である。

日本でも、「イージス・アショア」(地上配備型の弾道ミサイル防衛システム)導入の声が急激に力を得ているようである。

既存のBMD態勢で十分という声も

アメリカで弾道ミサイル防衛(BMD)の強化が叫ばれているのは、北朝鮮のICBMがアメリカ本土に到達するかもしれないという新たな脅威が誕生してしまったからである。これまでも、ロシアと中国のICBM攻撃に対処するためのBMD態勢は、完璧ではないものの充実させる努力を続けてきてはいた。

しかし、長年にわたって互いに「核攻撃~報復核攻撃」という恐怖の均衡でバランスを取りつつ共存してきたロシアや中国と違って、北朝鮮の出方はアメリカにとっては読み切れない。そのため、北朝鮮の核戦力は、ロシアや中国の核戦力とは比べようがないほど貧弱とはいうものの、まさに新たな脅威としてアメリカ(それもグアムやハワイだけではなくアメリカ本土)に降りかかっているのである。

そうした北朝鮮の脅威に対応して、弾道ミサイル迎撃用インターセプターの数を増強せよ、という声が上がるのは無理もない流れといえる。

しかしながら、GMDやTHAAD(米陸軍が保有する地上移動式弾道ミサイル防衛システム)を増強する、といった考えに対して、「これまでロシアや中国からの脅威に備えていたBMD態勢で北朝鮮のICBMに対処できないわけではない」という声も上がっている。

つまり、北朝鮮のICBMはたとえ完成してもロシアや中国のICBMより性能が数段劣るし、数も極めて少ない。また、北朝鮮から発射されたICBMがアメリカ本土へ飛来する飛翔コースと、中国(満州エリア)からの飛翔コースは近接している。したがって、ロシアや中国からのICBM攻撃に対処する既存のBMD態勢をもってすれば、北朝鮮のICBMは十分対処可能ということになるのである。

BMDに頼り切ってはならない

それだけではない。多くの弾道ミサイル専門家たちは、そもそも慌ててGMDやTHAAD、SM3(イージス艦から発射される)などのインターセプターを大増強したところで、「北朝鮮のICBMを必ず撃破できるわけではない」と警告している。なぜならば「現在、調達可能なBMDの迎撃信頼性は、増強に熱心な政治家たちが考えているほど高くはない」からである。

例えば「BMDに頼り切ってはいけない」といったスタンスの人々は、「最も数多くの迎撃実験を行っているSM-3の迎撃成功率ですら85%であり、その数字も“成功するように設定された実験”によって得られた確率である」と注意を喚起している。

彼らはBMDそのものを否定しているわけではない。「迎撃率が100%にはほど遠い」という現在のレベルではBMDを「過度に信頼してはならない」と言っているのだ。

そのうえで、「インターセプターの迎撃性能を飛躍的にアップさせない限り、BMDのシステム本体やインターセプターの購入に大金を投じても、迎撃効果、そして抑止効果は向上しない」として、北朝鮮による“新たな脅威”に乗じてBMD関連予算を増強しようとする動きを強く牽制している。

気前よくBMDを購入する日本

日本でも、北朝鮮のICBM騒ぎに乗じてBMDを強化しようという動きが露骨に強まっている。

しかしながら、日本にとって北朝鮮の弾道ミサイルによる脅威は、アメリカ攻撃用のICBMやグアム攻撃用のIRBMが完成するはるか以前から存在し続けている。また、弾道ミサイルの脅威は、北朝鮮からだけでなく中国からもロシアからも受け続けており、中国やロシアの弾道ミサイルによる軍事的脅威は北朝鮮の比ではない。

それにもかかわらず、北朝鮮がアメリカ攻撃用のICBM(米本土攻撃用)やIRBM(グアム攻撃用)を完成させると、ちょうど来年度の防衛予算概算要求の時期とダブっていたことも相俟って、日本国防当局はイージス・アショアの導入といった極めて高価なBMDシステムをアメリカから購入する方向に踏み出した。

弾道ミサイル防衛システムの本家本元のアメリカでは、「十二分に信頼が置けるレベルに達するまでは頼り切ってはならない」という声も上がっており、過度の調達にブレーキをかけようという動きも見られる。しかし、日本ではそのような議論が戦わされることもなく、再びアメリカから超高額兵器を購入しようとしているのだ。

「通常戦力」の飛躍的強化が必要

繰り返しになるが、日本が直面している軍事的脅威は北朝鮮の弾道ミサイルだけではない。上述したように中国やロシアの弾道ミサイルはさらに強力だ。

中国人民解放軍は弾道ミサイルに加えて、大量の長距離巡航ミサイルを日本に撃ち込む能力を持っている。また、中国海洋戦力によって、南シナ海を縦貫している海上航路帯が寸断されかねないし、南西諸島も大きな軍事的脅威を受けている。

このような様々な脅威に対処するには、弾道ミサイル防衛以外の防衛力、すなわち海上自衛隊、航空自衛隊、そして陸上自衛隊の通常の戦力を充実させること、それも飛躍的に強化させることが必要である。なけなしの防衛予算を超高額弾道ミサイル防衛用の装備に振り向けてしまうと、各自衛隊の通常の戦力を充実させることができなくなってしまう。

国産よりもアメリカ製品を優先?

防衛省はイージス・アショアのような超高額兵器をアメリカから購入する方向性を打ち出す一方で、陸上自衛隊が調達しようとしていた国産の装甲車両などは半分に減らしてしまう方針のようだ。

不思議なことに、国産兵器の調達は減らしても、アメリカから購入するMV-22オスプレイ(メンテナンス費用も超巨額)やAAV-7水陸両用強襲車(技術的には国産が可能)などの輸入は減らさない。これでは、「どこか国民の知り得ないところで、アメリカからの超高額兵器の購入を促進しようというキャンペーンが推し進められているのではないか?」と疑われても仕方がない。

いずれにせよ、弾道ミサイル防衛システムを生産して日本に売り込もうとしているアメリカ自身で議論になっているように、現状の弾道ミサイル防衛システムは「頼り切ってはいけない」レベルなのだ。そのようなレベルにある超高額兵器に大金を投入する前に、自衛隊の通常の戦力レベルを高めないと、日本の防衛レベルは降りかかっている脅威を跳ねのけることができない。中国からはもちろん北朝鮮からも軍事弱国としてますます侮られることになってしまうであろう。

[もっと知りたい!続きをお読みください] <核施設のみならず一瞬で北朝鮮の全焦土化狙う米国 中露の支援断ち切るには不可欠、求められる日韓の覚悟>

http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/50989

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。