1/30希望之声電台<疑與習近平決裂 金正恩突然發出一罕見指令=習と決裂は疑うが、金正恩は突然あまり見ない指令を発した>韓国メデイアによれば、北は中国からの工業品以外は輸入禁止にしたと。昨年の国連決議による北京の制裁に対する金の抗議の意味で。それでもロシアに石炭を運び、それをロシアは日本や韓国に売却している。明らかな制裁決議違反であるが。これは今でも続いている。

http://www.soundofhope.org/b5/2018/01/28/n1491380.html

1/30産経ニュース<トランプ大統領、TPP政策逆転のワケ 「中国の略奪的な経済慣行」で再認識か 古森義久>この中に「デービッド・マルパス財務次官がトランプ演説直後に述べた説明である。 「TPP政策のシフトの理由はここ1年間に起きた状況の変化だが、最大の要因といえるのは中国の経済的侵略がグローバル規模で激しくなったことだ。トランプ政権としての中国の略奪的な経済慣行へのより深い理解が、TPPの効用を再認識させるにいたったといえる」」とあります。トランプもいよいよ中国と対決の覚悟が出て来たのでは。ただ、復帰はそんなに簡単ではないでしょう。11か国で取り決めたのに米国が従うならまだしも。TPPが中国包囲網を形成するためと言うのであれば、お互い譲れるところはあるかもしれませんが。

http://www.sankei.com/world/news/180130/wor1801300011-n1.html

高濱氏の記事で、2020年の民主党のバイデンが大統領候補で勝てるかなあという気がします。良く言えば老獪で議会運営巧者なのでしょうけど、インパクトが無いです。共和党主流派に通じる民主党主流派でチエンジはできないでしょう。「チエンジ」で名を売ったオバマはオバマケアを実現しましたが後は口先だけ、中露に足元を見られ、侵略を許しました。これに連なることを思えば、大統領選に出ても勝ってほしくありません。アンデイチャン氏によれば、民主党はロシアゲートをでっち上げ、トランプのせいにしていますが、元々はウラニュウムワン疑惑でヒラリーの問題だったとのこと。クリントン財団やらサーバー問題やら、ヒラリーとオバマは汚辱に塗れています。まあ、バイデンの代わりに若い颯爽とした人物が民主党から出るかもしれませんが。それでも、自分の党の不始末はキチンと片づけなさいと言いたいです。

古森氏の記事を読みますと、メデイアは第四の権力と言われますが、実は第一の権力なのではと言う思いがします。キャンペーンをはって日本では国権の最高議決機関たる国会の議員を簡単に落とせるのですから。而もトラブルがあっても責任を取らなくていいという恵まれた身分です。ですから勘違い男・女がこの業界には多くいる印象を持っています。所詮虚業の世界。玉石混淆の情報の中から正しい情報を掘り当てる作業を購読者ができるようになりませんと。本当にフェイクが混じっています。中共のプロパガンダと同じものもあります。識別能力を持つようにしませんと。

高濱記事

米ホワイトハウスでバラク・オバマ大統領から大統領自由勲章をかけられるジョゼフ・バイデン副大統領(2017年1月12日撮影)。(c)AFP/NICHOLAS KAMM〔AFPBB News〕

「株価と雇用」を自画自賛するトランプ

ドナルド・トランプ米大統領は、就任2年目に入り、株価の上昇や低い失業率など好調な経済状況を政権の成果と自画自賛している。

しかし、それをまともに受け止めるのは大企業と共和党支持の白人層だけ。支持率は30%台を低迷している。主要メディアは執拗に大統領の品格のなさを批判し続けている。

主要政策では、議会共和党、民主党は真っ向から対立し、予算は会計年度が始まる2017年10月から4か月近く経った今も成立せず。暫定予算でしのいでいるが、20日には新たな暫定予算が認められず、一時は政府機関の一部閉鎖にまで追い込まれた。

そんな状況の中で、メディアは<2020年大統領選挙にいったい誰れがトランプ大統領の対立候補になるか>と予想し始めている。

リベラル派よりも中道派を模索する民主党

トランプ大統領が再選に意欲を見せている。周辺は勝つと強気だ。

一方、挑戦者の民主党では、エリザベス・ウォーレン上院議員やバーニー・サンダース上院議員といった著名政治家のほか、成長株、カマラ・ハリス上院議員の名前が挙がっている。

しかし、いずれも「リベラルすぎる」ことから党内には難色を示す向きもある。

そうした中で、今注目されているのが、中道派超ベテランのジョン・バイデン前副大統領(74)の存在だ。

上院議員歴36年、上院司法、外交両委員長を歴任。副大統領を2期務めた、文字通り民主党の重鎮だ。年齢的にもトランプ氏よりも年上。

すでに「過去の人」と陰口も聞かれるが、いくつかの世論調査では、「トランプ再選を阻む最有力候補はバイデンだ」と答える米国民が半数近くに上っている(参照=https://poll.qu.edu/national/release-detail?ReleaseID=2513)。

余談だが、大統領候補と言えば、超人気テレビ司会者のオプラ・ウィンフリーさんへの大統領選出馬への待望論が出ている。

司会業のほか、ケーブルチャンネルやダイエット企業の株を持ち、資産額は28億ドル(約3100億円)の黒人女性の億万長者だ。

トランプ氏と大統領選を争えば、52%対39%でウィンフリーさんが勝つとの世論調査結果も出ている。

その半面、66%が「政治音痴のセレブが大統領になるのはトランプでこりごり」と答えている。このウィンフリー待望論はどうも「話のタネ」の域を出ていない。

今、「回顧録」を出した理由

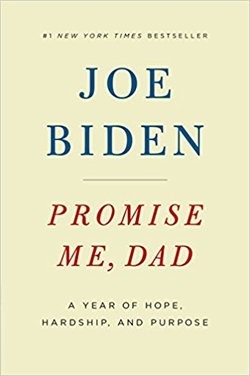

“Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose,” by Joe Biden, Flatiron Books, 2017

そのバイデン氏が2017年末に出した「回想録」が今ベストセラーになっている。

2015年、息子のボー氏(享年46歳)を脳腫瘍で亡くしている。

バイデン氏は1972年、30歳の若さで上院議員に当選した直後、妻のネイリアさんを交通事故で失った。

同乗していた3人の子供のうち長女も死亡。2人の息子ボー氏とバート氏は瀕死の重傷を負う。

亡くなったボー氏は、その後、政界入りし、デラウェア州政府の司法長官を2期務めていた。将来、大統領になる器だと、地元紙は書いていた。

本のタイトル、「Promise me, Dad」(パパ、僕に約束してくれ)は死ぬ直前にボー氏が父バイデン氏につぶやいた一言だった。

「息子は言った。『僕は何があっても大丈夫だ。だから約束してほしい。僕にどんなことがあってもパパは大丈夫だと言ってくれるかい』。私は『大丈夫だよ。ボー』と答えた」

「息子は言った。『それだけじゃだめだ。1人のバイデンとして言葉に表してくれ。パパ。<約束する>と言ってほしいんだ』。私は『分かった、約束する』と答えた。ボーは、父である私にも死んでいく自分と同じような心の安らぎを与えようとしてたのだ」

副大統領としてバラク・オバマ大統領を支えてきた多忙の日々。その激務中で最愛の息子が父を置き去りにして去っていく悲しみ。その悲しみを乗り越えて重職を全うし、翼を休めたかに見えるバイデン氏。

「回想録」に描かれた家庭を愛するバイデン氏の姿は多くの人々感動を与えている。

だが、生き馬の目を抜くワシントン政界の読み方は異なっている。行間には2020年出馬への秘めた決意が滲み出てとみる向きが少なくないのだ。

それにはそれなりの理由がある。昨年夏頃からバイデン氏の周辺も慌ただしくなっている。

2017年6月にはバイデン氏出馬を前提にした政治行動委員会(PAC)「American Possibilities(アメリカの可能性)」を設立。同委員会の責任者にオバマ氏の選挙キャンペーンに2度も携わったグレッグ・シュルツ氏が就任している。

行間ににじみ出ている2020年出馬への「決意」

そう思って本書を通読していくと、その「決意」が何か所か出てくる。

バイデン氏は、2015年7月、アンドルー・クオモ・ニューヨーク州知事と5時間話した時、同知事は、父親のマリオ氏が大統領選出馬を断念した時、言っていたことをまず回顧している。

「マリオ氏はアンドルー氏にこう述べた。『決断を下す時大切なことは後で後悔しないことだ。なぜならその決断は自分に一生ついて回るからだ』と。マリオ氏はその年の後半、他界した」

バイデン氏はこれまでに2度大統領選に出馬したが、2度とも途中で撤退している。1度目は1988年、予備選の最中に行った演説が英労働党党首の演説の内容を盗用したとの疑いが持ち上がり、撤退に追い込まれた。

2度目は2008年の予備選前半のアイオワ州で第5位、ニューハンプシャー州では第6位と振るわず、諦めた時だ。

今度出るとすれば、まさに「三度目の正直」ということになる。

2020年大統領選出馬への「決意」は、バイデン氏が尊敬するドイツの哲学者、イマヌエル・カントの言葉を引用することで示唆しているようにも思える。

「カントは言う。『幸福になるためのルールは3つある。何かをすること。誰かを愛すること。そして何かに希望を抱くこと』」

「私が2016年大統領選に立候補しなかった理由は息子ボーの死別と無関係ではなかった」

「出馬するか否かは、すべてボーのこと、そして目標、希望ということと絡み合っていた。出馬を断念したことはまさにボー(のこと)を忘れてしまうと言っていると同義語だった」

「私は残りの人生をどう過ごしたいのだろう。できるだけ長い時間家族と過ごすこと、そして米国という国を変化させ、世界をより良い場所にしたい」

「そのためにやるべきことは、自分が目的とするものよりも大きい。その責務は自分に希望を与えてくれるだろう。将来に向けて私をノスタルジックにさせてくれるのだ」

「運命を尊ぶが、何が起こるか分からない」

バイデン氏は、大統領選出馬について、本書が出た直後のNBCテレビのインタビューでこう述べている。

「(大統領選に立候補するという)扉は閉じていない。私は(政界には)長いこと関わり合いを持ってきた。私は運命というものを尊ぶ。けれどもこれから1年半後に何が起こるか誰も分からない」

「私のアイルランド系の母親は私によく言っていた。『生きている限り、一生懸命努力する責任があるわ。神様と目と目が合うまであなたは死んではいないのよ』。まさにアイルランド人の真骨頂とでもいうものかもしれないね」

日米関係を知り尽くしたバイデン

暴露本(「Fire and Fury」=「炎と怒り」)のお陰でトランプ氏の大統領としての素質が問題視されている。

大統領選挙中、同氏を身近に見てきた選挙参謀の1人は、「トランプ氏は自分の知らないことが何であるかは知っている。しかしその知らないことを知る必要性は全く感じていない」と述べている。

トランプ政治の問題点はまさにそこにあるのだろうが、政権2年目に入ってもそれを変える意図は全くないようだ。

バイデン氏は本書ではトランプ大統領については一切触れていない。しかし、昨年12月13日のCBSとのインタビューでは、トランプ政権の最大の欠陥は、外交政策にあると指摘している。

「今米外交の最大の懸案は東アジアだ。トランプ大統領の外交スタンスもさることながら外交の司令塔であるレックス・ティラーソン国務長官は国務省に綺羅星のごとくいる外交のエクスパートを使いこなせていない。これではまともな外交などできっこない」

バイデン氏は内政・外交に精通したオールラウンド・プレーヤーだ。

選挙中トランプ氏が日本の核武装に言及した際には、「日本が核を保有できないとする日本国憲法を作ったのは米国なんだぞ」と一蹴。(参照=https://www.apnews.com/af44536131b34653a146b1b1807086d7)

また中国の習近平国家主席が「中国人民解放軍は米国が中国を包囲しようとしていると考えている」の述べたのに対し、「米中の連携がなければ、日本の核保有はあり得る。日本が核兵器を保有したら中国はどうする、日本は一晩で核兵器を保有する能力がある」との認識を示している。

品格といい、政治経験といい、トランプ氏にはないものすべてを兼ね備えているバイデン氏。その一挙手一投足に目が離せない。

古森記事

スイス・ダボスでの世界経済フォーラム年次総会で演説するドナルド・トランプ米大統領(2018年1月26日撮影)。(c)AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI〔AFPBB News〕

米国のドナルド・トランプ大統領が就任2年目に入り、世界各国でトランプ論が再び盛り上がっている。そのなかで私の目を引いたのは、イギリスの大手紙記者がトランプ大統領に対する評価の誤りを認めた記事だった。

欧米の主要メディアはトランプ大統領を就任当初から「米国の大統領であってはならない人物」と非難し続け、政権が倒れることを予測してきたが、倒れることはなかった──記者は自分の判断が間違っていたことを、こう素直に認めている。

トランプ大統領を前に吹き飛ぶ「中立」原則

イギリスの大手紙フィナンシャル・タイムズ(1月23日付)に、外交問題主筆のギデオン・ラックマン記者による「ドナルド・トランプと天才という言葉の多数の意味」と題する長文のコラムが掲載された(日本語訳は日本経済新聞の1月25日朝刊に掲載された)。

この記事はまず、ラックマン記者や欧米主要メディアの記者たちがトランプ氏をいかに辛辣に評しているかを記している。欧米メディアの記者たちはトランプ大統領を「どうしようもない馬鹿」「悪の天才」などと断じているという。ラックマン記者自身も、トランプ氏は白人優先の人種差別主義者であり、政治には無知、恐怖と憎しみを利用して選挙に当選した、と述べる。ラックマン記者はトランプ氏を統治者の資格のない人物だと断じ、一日も早く大統領の座を離れることが望ましいと願っているのだ。

欧米の伝統的なジャーナリズムは客観主義や中立原則を標榜している。一国の政府や政治指導者を論じるときには、論者は中立の立場をとり、反対派、賛成派の両方の見方を紹介するのが建前になっている。

だが、ことトランプの論評となると、とたんに論者の主観が前面に飛び出てきて、トランプ氏は大統領であってはならない人物だと断じるところから記事が始まる。ラックマン記者のコラム記事は期せずしてその典型例となっていた。

ちなみに日本経済新聞が日本語に訳して転載した同記事の見出しは「憎しみ操るトランプ氏」「意図的に嘘・攻撃 裏をかく『天才』」となっていた。トランプ氏が果たして憎しみを操っているのか、意図的に嘘をついているのか、それは誰にも証明できない。ラックマン記者の主張は、言ってみれば反トランプ勢力の主観的な見解である。

私は長年欧米のメディアの政治報道に接し、記者たちとも接触してきたが、彼らは基本的にジャーナリズムの客観性や中立性を尊重する良識ある人たちだと感じることが多かった。ところがその記者たちがトランプに対しては冷静さを失い、感情的な言葉でとにかく叩きまくるのである。

この反応にはいろいろな理由があるだろうが、報道の受け手側が気をつけねばならないのは事実判断である。トランプ政権はこのまま存続していくのか、それともすぐ倒れてしまうのか。その予測や判定は、記者のトランプ氏への好き嫌いではなく、あくまでも事実を基にすべきである。

軒並み外れた大手メディアの予測

ラックマン記者はこのコラムで自らの誤りを次のように認める。

<主流メディア(筆者もその立派な一員だ)は何度も、「大統領は今度こそやり過ぎたので、もはや命運は尽きた」と公言してきた。しかし、その都度、トランプ氏はメディアの予想を覆し、むしろ自信を深めてきた。実際には、同氏を政治的に葬り去ることができなかった問題、特に人種差別と女性蔑視が同氏の力を深めてきた。>

ラックマン記者は、自分をはじめとする主流メディアの記者たちがトランプ大統領について何度も何度も公言してきた「トランプの命運は尽きた」という予測はみな間違っていた、というのだ。

そういえば、米国大手メディアの反トランプ陣営であるワシントン・ポストやニューヨーク・タイムズ、CNNテレビなどは「トランプ大統領の退陣」「トランプ政権の崩壊」などという予測を何度報じたことだろう。

日本でも主要メディアが、「トランプ政権の終わり」を、米国メディアの論調をなぞるように頻繁に伝えてきた。だが、それらの「予測」は見事に外れてしまっている。この大きなミスを、イギリス大手紙のベテラン記者、ラックマン氏があっさりと認めたというわけだ。日本のトランプ大統領研究も他山の石とすべきだろう。

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。