1/2阿波羅新聞網<新年第1天 传北京日报被召回 多家报纸停刊=新年初日に北京日報は回収を命じられる 多くの新聞は停刊に>

元旦に停刊したのは《北京晨報》、《法制晩報》、《黑龍江晨報》、《新晨報》、《黄山日報·黄山晨刊》、《贛州晩報》、《安陽晩報》、《郴州新報》、《華商晨報》、《京郊日報》、《今晨6点》。

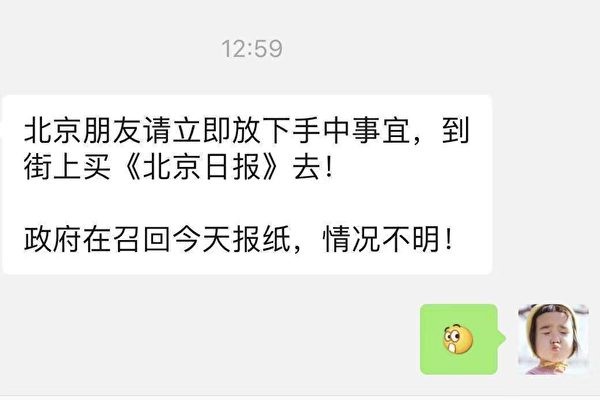

北京の人は何をさておいても、すぐに街に出て《北京日報》を買ったら!政府は今日の新聞の回収を命じたが、詳しい状況は分からず。

《北京日報》の表題は“伝統的な政党は影響が落ち、民族派が日増しに勢いづく”とあり、これが問題になったのでは。でも、確認はできない。これを書いたのは中共の前オーストリア大使である。その文章中に「今の世界は100年ぶりの乱世に直面している。経済不振、失業悪化、解決できない債務問題等EUを困惑させている。最も注目するのはEU各国の政治に根本的な変化が起きていること」とあり、この描写は中共内部の考えを投影したものと考えられる。ある分析によれば「この話は、党内に無用の心配をさせ、同病相哀れみ、恐怖に慄き、民族主義が国内に燃え広がるのを憂慮させる」と。

言論の自由のない国が如何に恐ろしいか。朝日新聞を筆頭とする左翼メデイアは分かっていますか?発行停止で売上が無くなる時のことを。いい加減アカの中国や朝鮮半島を支援するのは止めたらどうですか?

https://www.aboluowang.com/2019/0102/1226302.html

1/2阿波羅新聞網<美国各大媒体如何评论美中建交40年?=米国のメデイアは米中国交40年をどのように評論しているか?>

雑誌デイプロマットは「米国は、中共が国際的なシステムにおいて積極的な貢献者になる事を二度と期待しない。中共も国内改革と国外での米国の指導を受けることは二度と望まない。両国は国際秩序を主導するために全面的に競争している。米中関係は正常化以来最大の圧力に直面している。40周年に当たり、米中関係は新しい常態が基本となり、その中には率直に言って衝突や競争も含まれる」と。

FTは「目下、米中間の政治と経済に於ける競争は最も激烈であるが、中国は恐らく経済の高度成長はできないだろう。中国の投資回収率は大幅に下がり、投資主導の成長は持続可能では無い。中国の個人消費はGDPの比率でみると低く、貯蓄率が高いので、経済を引っ張っていくには弱い。中共政府は依然として国有経済に傾斜し、国の大型私企業への関与を強め、資源配分を捻じ曲げ、革新や経済の発展速度を緩めている。同時に中国は高齢化の問題にも直面している。AIは欧米に生産性向上を齎している」と。

NYTは「米国は元々、中国がグローバル経済システムに組み込まれることを希望して来た。それで政治や社会が欧米に倣うように仕向けて来た。しかし、習近平は独裁政治を強め、全く反対の方向を向いて発展し、政治の自由度は益々少なくなり、国家による経済支配は益々多くなった。中共は米国をモデルとしないばかりか、米国に挑戦しようとさえしている。国交40年後に、米国は中国に益々強硬な態度を取ることになり、両国の関係は敵意を持った関係になったと言える。この冷たい関係は一時的なものでなく、覇権国に対して新興挑戦者が戦いを挑む構図である」と。

ブルームバーグは、「日増しに強大となって来る中共は国際的に人々の不安をかきたてている。中共と米国は新冷戦に突入しているだろう。習近平の指導の下、中共は以前にも増して世界の中で中心の地位を占めたいという野心を追い求めている」と。

グローブ・アンド・メールは「中国の発展にはパラドックスが付きまとう。中国がグローバル化を進めようとしても、中国は自由化からは離れようとする。これは予測できない政治衝突が容易に起きるのでは。中国は日増しに内部機制に圧力をかけ、それが暴力による反乱や動乱の種を撒いていることになる。中共は小国の権利を軽視し、インド・太平洋地域を不安定にしている。今、中共の国際ルール無視を助ければ、中共は新しい挑戦に直面することになる」と。

The Daily Beastは「米中国交40周年は誤りを認める時期と言うべきである。中共はこの10年間、米国に中国が自由化・経済開放・民主化を実現するという希望を持たせ続けたが、過去30年間この種の希望は粉砕された。中共は国際制度に挑戦しているが、米国の為政者はまだ良く準備ができていない」と。

https://www.aboluowang.com/2019/0102/1226363.html

1/1facebook 中国观察 Hengchin Sheich 2015年5月29日投稿

中国恶警是如何对待中国百姓的,请看:

中国の悪い警察が中国の大衆をどう扱っているのか見てください.

https://www.facebook.com/hibrother.hai/videos/987477291264597/

近藤氏の記事で、左翼から見れば保守も極右と定義されるのだと感じました。やはり中国にシンパシーを感じ、中国語を学ぼうという人は共産主義を良いものと思っているとしか感じられません。一党独裁・人権弾圧の政治システムであるのにも拘わらず。小生が中国語を学んでいるのは敵がどう考え、どう行動しているかを知るためです。日本のメデイアは偏向していますので、中国に不利な報道はしませんから。日本陸軍は英語の使用を敵性言語として禁止しましたが、それでは敵の情報が取れなくて当り前、戦に勝てる訳がありません。英語と中国語を勉強して情報を取るようにしませんと。

上述の米・英・加のメデイアの論評と近藤氏の論評には大きな差があります。国際ルールを無視する中共に対し、非難一色です。近藤氏はトランプをけなすだけで、中共の危険性についてはそれ程批判していません。まあ、中共から情報を貰っているからかもしれませんが。

朝鮮半島が赤く染まるのを日本人は傍観せずに、主体的に対抗しなければ。米国とのニュークリアシエアリング、核保有、憲法改正、自衛隊のネガテイブリスト化等やることはたくさんあるでしょう。日本のやるべきことを指摘もせず、悲観的に見るだけでは、糞の役にも立たないです。

記事

歴史は繰り返す

2019年、「世界大乱を告げる亥年」が幕を開けた――。

本来なら寿(ことほ)ぐべき正月に、あまり楽観的とは言えない世界の近未来について語ることを、ご寛恕いただきたい。

「歴史は繰り返す」――人類の歴史は、戦争と混乱の歴史である。なぜわれわれは戦争と混乱を繰り返すのかを鑑みるに、それは人間の持つDNAに関係しているとしか思えない。

ホモ・サピエンスは、46億年もの歴史を有する地球上に棲息する最新系の生物であるため、46億年分の生命体の進化が蓄積したDNAを備えている。それは漠然と「生存本能」と呼ばれているが、これが容易に「闘争本能」に成り変わるのだ。

「自己が生き延びるためには周囲の他者を踏み倒さねばならない」と、「内なる声」が体内にこだまし、個人の集合体である国家も、同様に順応するというわけだ。

19世紀のロシアの作家、フョードル・ドストエフスキーは、遺作となった『カラマーゾフの兄弟』で、ゾシマ長老にこう言わせている。

「この地上で最後の最後の二人になるまで人間は互いに殺し合いをつづけるに違いない。それに、この最後の二人にしてもおのれの傲慢さから互いに相手をなだめることができず、最後の一人が相手を殺し、やがては自分も滅び去ることだろう」(新潮文庫刊同書より引用)

〔PHOTO〕gettyimages

一方、「そのような悲観論は過去のものでしょう」と、楽観論を説く論者も、昨年現れた。若いユダヤ人歴史学者のユヴァル・ノア・ハラリで、世界的ベストセラーになった著書『ホモ・デウス』で、こう述べている。

「20世紀の中国でも、中世のインドでも、古代のエジプトでも、人々は同じ3つの問題で頭がいっぱいだった。すなわち、飢饉と疫病と戦争で、これらがつねに、取り組むべきことのリストの上位を占めていた。(中略)

これまでの世代は、戦争が一時的に行われていない状態を平和と考えていた。だが今日、私たちは、戦争が起こりそうもない状態を平和と捉えている。(中略)

2010年には肥満とその関連病でおよそ300万人が亡くなったのに対して、テロリストに殺害された人は、世界で7697人で、そのほとんどが開発途上国の人だ。平均的なアメリカ人やヨーロッパ人にとっては、アルカイダよりもコカ・コーラのほうがはるかに深刻な脅威なのだ。(中略)

前例のない水準の繁栄と健康と平和を確保した人類は、過去の記録や現在の価値観を考えると、次に不死と幸福と神性を標的とする可能性が高い」(河出書房新社刊同書より引用)

ドストエフスキーの悲観論と、ハラリの楽観論は対照的だ。私の個人的な見解を言えば、21世紀の人類は、飢饉と疫病は克服したかもしれないが、戦争は克服していない。やはり人間の本能として、「歴史は繰り返す」リスクを常に孕んでいる。

いまからちょうど100年前の1919年正月、4年にわたった第一次世界大戦が、50日前にようやく終結し、世界は安堵に満ちていた。第1条から第26条で国際連盟設立を謳ったベルサイユ条約が締結されたのは、同年6月のことだ。日本でも、自由闊達な「大正デモクラシー」が真っ盛りだった。

だがそれから10年、アメリカ発の世界恐慌が起こり、20年後には第二次世界大戦が勃発したのだ。いずれも、1919年の人々は、想像だにしなかったことだろう。

グローバリゼーションの敗北

現在の状況を過去に照らすなら、1920年代の中盤か後半に近似しているように見える。

世界を再び、戦争と混乱の時代に導きかねない最大の「戦犯」は、ドナルド・トランプだ。この世界一の大馬鹿者は、本人が意識しているかしていないかは別にして、時計の針を、過去の戦争と混乱の時代に逆回ししようとしている。

だが思えば、この「稀代のモンスター」を、舞台中央に登壇させたのは、アメリカ人自身なのだから、やはり歴史の必然というべきだろう。人類の原爆志向がゴジラを誕生させたようなものだ。

その遠因となったのは、グローバリゼーションの敗北である。20世紀末に人類は、半世紀近く続いた「東西冷戦」をようやく終結させた。唯一の超大国となった「勝者」アメリカは、グローバリゼーションの名のもとに、「アメリカン・スタンダード」を世界中に浸透させようとした。

だが、「アメリカン・スタンダード」を基調とするグローバリゼーションは、21世紀に入って、3つの方面からの挫折を余儀なくされた。それはイスラム世界の反発、中国の台頭、そして先進国国内で深刻化する社会の分断である。

20世紀の終わり、1996年に、ハーバード大学教授のサミュエル・ハンチントンは、世界的ベストセラーとなった『文明の衝突』を著し、21世紀の世界が、「キリスト教文明 vs. イスラム教文明」の「衝突の世紀」になると予言した。

この予言は早くも2001年に、「9・11事件」となって的中した。この大事件を受けて、ブッシュJr政権は「中東の民主化」を掲げて、アフガニスタン戦争とイラク戦争を起こした。だが、戦争によって生まれたのは、中東の民主化ではなく、中東の混乱とアメリカへの憎しみだった。

〔PHOTO〕gettyimages

中国に関しては、アメリカのペンス副大統領自身が、「長年にわたって、いつか中国が民主化すると期待して支援してきたが、そうはならなかった」と認めている(昨年10月4日のハドソン研究所での演説)。

中国は、いまや経済力でアメリカの3分の2、軍事力で3分の1ほどのパワーを持つ「世界ナンバー2」に成長したが、掲げているのは「習近平新時代の中国の特色ある社会主義」である。それどころか、「国家は政治を民主化しなくても経済的繁栄は可能だ」として、「中国模式」(チャイナ・モデル)を、発展途上国の国々に示している。

社会の分断に関しては、その「震源地」が先進国なだけに、より深刻である。

前述のハンチントン教授は、死ぬ4年前の2004年に、遺作となった『分断されるアメリカ』を上梓している。母国に対する愛国心満載のこの作品は、アメリカの過去と現在を分析するとともに、21世紀のアメリカを示すキーワードは「分断」であると予見している。

「20世紀が終わったとき、アメリカのエリートと一般大衆のあいだには、その他のアイデンティティにたいするナショナル・アイデンティティの顕著性と、世界におけるアメリカの適切な役割をめぐって大きな食い違いが生じていた。エリートの中の多くは自分たちの国からますます遊離しつつあり、アメリカの大衆は政府にますます幻滅していたのである」(集英社文庫刊同書より引用)

その結果、こう結論づけている。

「国土の安全保障に多くの課題が生まれ、周囲の世界がおおむね非友好的であることに気づけば、アメリカ人にとって自分たちの国の重要性に新たな、異なった段階が生まれる可能性もある」(同前)

慎重な物言いだが、トランプの出現を予見しているかのようである。

「社会の4分化」と「左右両極の台頭」

アメリカ国内の分断が顕著に示されたのが、2016年11月の大統領選挙だった。この年は、6月にイギリスのBrexit(EUからの離脱を決めた国民投票)もあった。

先進国の分断とは、具体的には「社会の4分化」と「左右両極の台頭」である。

20世紀の先進国は、国民は専ら中道右派と中道左派に分かれ、それぞれの意思を代弁する「2大政党」が定着していた。アメリカなら共和党と民主党、イギリスなら保守党と労働党、ドイツならCDU(キリスト教民主同盟)とSPD(社会民主党)、日本なら自民党と社会党である。

ところが21世紀に入って、グローバリゼーションが先進国に広く浸透したことで、富める者はますます富み、持たざる者はますます貧しくという経済格差が進んだ。その結果、従来型の中道右派と中道左派という「2分割」では、国民の声を拾えなくなった。そこで右派も左派も「細胞分裂」を起こして極右と極左が孵化し、これら「激しい新参者」が市民権を得ていったのである。

2016年のアメリカ大統領選挙では、「中道右派=伝統的共和党候補」も、「中道左派=伝統的民主党候補」も振るわず、代わって「極右=トランプ候補」と「極左=サンダース候補」が人気を二分した。

その結果、周知のようにアッと驚くトランプ大統領が誕生したわけだ。

だがトランプという政治家は、あくまでも「エセ右翼」であり、「本物」が出る前の「前座」のようなものだと、私は見ている。来年秋のアメリカ大統領選挙は、「極右=ペンス副大統領」vs.「極左=若いサンダース的候補」の一騎打ちとなるのではないか。

ヨーロッパの主要3ヵ国、ドイツ、フランス、イギリスで起こっていることも、大同小異である。

ドイツでは、メルケル首相が長年率いてきた中道右派政党のCDU(キリスト教民主同盟)と、伝統的な中道左派政党のSPD(社会民主党)が衰退。代わって、ネオナチのような極右のAfD(ドイツのための選択肢)と、SPDよりも左の緑の党、左翼党が伸張している。

フランスでは、中道右派の共和国前進を率いるマクロン大統領は、周知のように「黄色いベスト運動」で青色吐息である。伝統的な中道左派の社会党も振るわず、勢いがあるのは、極右のルペン率いる国民連合(RN)と、メランション率いる極左の不服従のフランスである。

イギリスでは、中道右派のメイ政権が薄氷を踏むように、3月に迫ったBrexitの作業を進めている。だが今月予定される議会承認に失敗すれば、メイ政権は崩壊し、代わって台頭して来るのは、保守党内の急進離脱派と、極左のコービン率いる労働党である。

こうした先進国に共通する「社会の4分化」と「左右両極の台頭」が、今後とも進んでいく外部条件は整っている。一例を挙げれば、今年は「5G(第5世代無線通信システム)元年」と言われ、AI(人工知能)が飛躍的に浸透していくことが見込まれるが、本格的なAI社会の到来で、主に職を奪われるのは、中間層なのである。

こうした「社会の4分化」と「左右両極の台頭」現象は、1930年代前半にナチスが台頭したドイツの状況と酷似している。

イギリスの戦史ノンフィクションの大家、アントニー・ビーバーは、2012に上梓した大著『第二次世界大戦 1939-45』で、ナチス台頭時の状況について、こう述べている。

「黒か白か、敵か味方かと二者択一を迫る世情は、本来が妥協を基盤とするリベラル中道路線の足下を崩していった。(中略)左右両派の知識人のなかにも、果敢な施策を一種の福音、最も英雄的な道と見るものが現われた。

財政危機にあえぐヨーロッパの大半の地域では、権威主義的な国家体制こそが、この近代的な枠組み、党派抗争の混乱に終止符を打ってくれるきわめて自然な解決策に思われ出したのである」(白水社刊同書より引用)

その結果、1930年9月に行われたドイツ総選挙で、中道政党は沈み、ヒトラー率いる極右のナチスが18.3%(12議席→107議席)を獲得し大躍進。極左の共産党も13.1%(54議席→77議席)と伸張した。以後は周知のように、ヒトラー独裁→第二次世界大戦へとまっしぐらに突き進んでいったのだ。

「世界大乱時代」の幕開け

話をトランプ大統領に戻せば、来たる1月20日で、4年の任期のちょうど折り返し地点を迎える。前半の2年は、「わがままトランプ」のウォーミングアップとも言える時期で、これからが世界を大乱に導く「アメリカのゴジラ」の本領を発揮するのではないか。

分岐点となったのは、昨年末の電撃的なマティス国防長官の解任である。いまから2ヵ月前のアメリカ中間選挙の際、私はこのコラムで、「マティス長官を切った時が、世界大乱時代の幕開けになるだろう」と書いたが、早くも現実のものとなった。

トランプ大統領は、なぜマティス長官のクビを切ったのか。両者の政策上の相違点は、煎じ詰めればただの一点、「同盟国の存在をどう考えるか」である。

ダウ平均が653ドルも下落した「暗黒のクリスマスイブ」の日、トランプ大統領は17回もツイッターを更新したが、その中にこんな「つぶやき」があった。

「われわれは事実上、多くのとてもリッチな世界中の国々の軍隊を助成している。それなのに、同時にこれらの国は、アメリカ及びわが納税者を、貿易面で全面的に利用しているのだ。マティス将軍は、こうしたことを問題視してこなかった。私は問題視する。そしてそれらは修正されていくのだ!」

アメリカが、同盟国に都合よく利用されているという論理である。

これに対し、マティス前国防長官は、12月20日にトランプ大統領に辞任を申し出た際、大統領に手渡した書簡を公表した。そこにはこんな記述がある。

「核となる信念として私が持っていたのは、国家の強さは、同盟国と友好国とのかけがえのないつながりと密接に関係しているということだ。(中略)

例えば中国とロシアは、隣国や米国、我々の同盟国を犠牲にして独自の利益を増進させるため、他国の経済、外交、安全保障上の決定に対する拒否権を拡大するなど、彼らの独裁主義的なモデルと一致する世界を形作ろうとしていることは明白だ。米国が国力の全手段を使って共同防衛にあたらなければならない理由はそこにある」(12月22日付『読売新聞』の書簡全文より引用)

ホワイトハウスで、大統領と国防長官がケンカをすれば、それは「主」(あるじ)が勝つに決まっている。かくして「戦う修道士」(Warrior Monk)は、名誉の撤退となった。

〔PHOTO〕gettyimages

「マティス門下」のジョン・ケリー大統領首席補佐官も、同時期に辞任した。同じく「マティス門下」のジョセフ・ダンフォード統合参謀本部議長(軍制服組トップ)の任期は、今年10月までだが、すでにトランプ大統領が後任を指名しているので、やはり早めの辞任となるのではないか。

こうしたことから予測できる2019年のアメリカ外交のキーワードは、「撤退」である。トランプ大統領とマティス前国防長官の対立が「沸点」に達したのは、シリアからのアメリカ軍撤退問題だった。

軍の責任者であるマティス長官からすれば、いまアメリカ軍がシリアから撤退すれば、「砂上の楼閣」の土台を取り外すようなもので、中東が再び大混乱に陥るのは自明の理である。だがトランプ大統領にしてみれば、「ISIS(イスラム国)掃討を無事終えたのだから、アメリカ軍をいつまでも駐留させておくのはカネの無駄」と映る。

トランプ大統領の基本的な考えは、アメリカ軍はアメリカ本土を守るために存在しており、同盟国並びに友好国には、アメリカの武器・兵器を大量に買わせて防衛させるのがよいというものだ。それによって世界中に軍人を駐留させる軍事費を節約できるし、アメリカの防衛産業を富ませることもできる。

それは一つの考え方で、オバマ前大統領も「アメリカが『世界の警察官』である時代は終わった」と宣言していた。だが、「実行する大統領」を自認するトランプ大統領は、今年から本当に「撤退の時代」にしていこうというのである。

トランプが漏らしたホンネ

その結果、世界はどういうことになるかと言えば、アメリカが撤退することで「力の空白」が生まれる。そこへ、第二、第三の大国である中国とロシアが進出する。

また、アメリカから大量に買った武器・兵器でもって隣国同士の緊張が増し、世界各地で武力衝突が勃発する。こうして「G0」(グループのない世界)の時代が到来し、新たな局地戦争と混乱の時代が始まるのである。

それは主に中東地域のことでしょうと、日本は拱手傍観しているわけにはいかない。中東が混乱すれば、当然ながら石油価格は高騰し、日本経済を圧迫していく。

それ以上に恐いのが、トランプ大統領が今後、東アジアにおいても、「撤退」を言い出すに違いないことである。特に「標的」にされるのが、在韓米軍である。在韓米軍の人数は公表されていないが、トランプ大統領は2017年11月の訪日時に「3万3000人」と発言している。その数を大幅に減らそうとするだろう。

昨年6月にシンガポールで行われた歴史的な米朝首脳会談は、私も現地で取材したが、何よりも驚いたのは、会談後にトランプ大統領が開いた記者会見で、「在韓米軍を撤退させたい。あんなものはカネの無駄だ」と発言したことだった。

「25時間、一睡もしていない」とボヤいたトランプ大統領は、1時間5分にわたる1年数ヵ月ぶりの記者会見に臨み、思わずホンネを漏らしたのである。

私はこの発言を聞いた時、同日午前中に約40分、「テタテ会談」(首脳同士と通訳だけのサシの会談)を行った際に、トランプ大統領が金正恩委員長に、在韓米軍撤退を約束したに違いないと直感した。

〔PHOTO〕gettyimages

もう一つ、トランプ大統領が金委員長に言及したのではと疑っているのが、「核は持っていて構わないから、こっそりしまっておけ。だが決してアメリカに向けて使うなよ」ということだ。

実は、トランプ大統領と金正恩委員長、そして両者の仲介役となった韓国の文在寅大統領の3首脳に共通している考えは、「北朝鮮の非核化」ではなく、「在韓米軍の撤退」なのである。だから今年は、「北朝鮮の非核化」をお題目に掲げながらも、「在韓米軍撤退」の論議が進んでいくはずである。

韓国では昨年来、ソウル市庁舎前広場に、文在寅大統領と金正恩委員長が笑顔で握手する巨大なパネル写真が掲げられている。そして昨年9月に南北連絡事務所が設置された開城では、全面的な南北協力が日々、双方で話し合われている。決して公開はされないが、そこで在韓米軍撤退問題が話し合われていたとしても、少しもおかしくない。

在韓米軍が撤退して困るのは、韓国(文在寅政権)よりも、むしろ日本である。「中国の脅威」が、アメリカ軍を介さずに直接日本に押し寄せてくるからだ。東アジアに「根本的な地政学的変化」が起こるのは確実だが、日本以外の周辺国は、むしろこの日を待ち望んでいるのだ。

日本がこの問題を重視しなければならないのは、中国の脅威が増すからだけではない。在韓米軍が撤退すれば、日本にとって頭痛の種となる「新たな脅威」が生まれるのだ。

20世紀中葉の第2次世界大戦以降の日本の脅威は、ロシア(ソ連)、中国、北朝鮮の3ヵ国だったが、新たに韓国が加わるのである。

日韓に生まれる新たな火種

昨年9月に、文在寅大統領と金正恩委員長が平壌で署名した「9・19共同宣言」の第4項の3には、「3・1運動100周年を南北共同で記念し、このための実務的な方策を協議していくことにした」と明記してある。

「3・1運動」とは、1919年3月1日に、33人の韓国の宗教指導者がソウルで独立宣言文を読み上げることに端を発した、日本植民地時代(1910年~1945年)最大の抗日運動である。いまでも韓国では、この日を祝日にして、歴代大統領がスピーチを行っているが、今年の100周年を、南北共同の民族的大イベントに昇華させようとしているのだ。

このイベントに向けて、文在寅政権は昨年秋から、「反日アピール」に余念がない。

昨年10月10日から14日に韓国が開いた国際観艦式で、自衛隊の旭日旗の使用を認めないとしたことで、自衛隊が不参加になるという事態が起こった。

続いて10月30日には、韓国大法院(最高裁判所)が、新日鉄住金に対して、植民地時代の徴用工である4人の原告に対して、一人あたり1億ウォン(約1000万円)の賠償を支払う判決を下した。11月29日には、三菱重工業に対しても同様の判決を下した。

そして第3弾が、11月21日に韓国政府が行った、2015年末の日韓慰安婦合意に基づいて、日本政府が10億円を拠出し、韓国政府が設立した「和解・癒やし財団」を解散するという発表である。これには安倍晋三首相も呆れ顔で、「国際約束が守られないのであれば、国と国の関係が成り立たなくなってしまう」とコメントした。

〔PHOTO〕gettyimages

さらに昨年末の12月20日、韓国海軍の駆逐艦が海上自衛隊のP1哨戒機に火器管制レーダーを照射するという前代未聞の事件が起こった。まさに一触即発の事態で、「韓国軍は同じアメリカの軍事同盟国であり友軍である」という認識が、日本で崩れた瞬間だった。

防衛省がレーダー照射の第一報を発表した後、ある防衛関係者に聞くと、次のように述べた。

「9月に就任したばかりの鄭景斗(チョン・ギョンド)国防長官は、日本の航空自衛隊幹部学校で、指揮幕僚課程(CSC)や幹部高級課程(AWC)を修了しており、韓国軍きっての親日派だ。そのため、とても鄭長官が主導して行った照射とは思えない。

これからアメリカ軍を通じて真相を確認するが、北朝鮮船籍を捜索中だった韓国海軍の駆逐艦が、北朝鮮にいい顔を見せたい『青瓦台』(韓国大統領府)の意向を忖度して、『日本を一発脅してやれ』という意図でやったのではないか」

ともあれ、アメリカ軍の東アジアからの「撤退」は、日韓の新たな軍事的対立という火種を生むことを指摘しておきたい。

総じて言えば、2019年の初日の出を拝みながら、今後の世界情勢について、悲観的にならざるを得ないのである。

21世紀の科学技術は、量子コンピュータを始め、量子力学を基礎にしたものが主流になる。量子力学の基本原理は、「無秩序の中の調和」である。せめて世界情勢も、混乱の中に調和を見出せるものになることを祈りたい。

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。