米国はつくづく愚かと思います。真の敵は誰かがつい最近まで分かっていなかったのですから。ロシアと対抗するために、共産中国に資金と技術を提供しつづけモンスターを作ってしまいました。裏で中露が握って来たかも知れないのに。FDRからずっと反日政策を続け、「壜の蓋」論で日本の頭を押さえつけて来た咎めが出て来たのでしょう。ピルズベリーに代表される国務省は気付くのが遅かったというか、気付いていてもハニーとか賄賂でやられてきたのかもしれませんが。

日本も中国が官民挙げて軍拡に邁進している時に、学術会議が学会に軍事研究させないようにしているのは中共の手先としか思えません。どうせ日共分子かシンパが牛耳っているのでしょう。日弁連と同じ構図です。両者ともサイレント・マジョリテイのメンバーがいる筈です。どうして声を上げないのでしょうか?まさか多数がアカに染まっているとは思えませんが。危急存亡の秋で、声を上げないと。敵は宇宙にまで魔の手を伸ばしてきているというのに。余りにも平和ボケし過ぎでしょう。

中露と言う米国の敵国は米軍の脆弱な点を攻めるに決まっています。武道でも相手の弱点を攻めるのと同じでしょう。

日米とも政策転換すべき時です。米国はまず、北朝鮮と取引のある銀行総てに金融制裁をかけるべきです。欧州が文句言ったら、「ロシアに経済制裁しているのは、ロシアの侵略を防ぐためだろう。日米とも北と中国の侵略行動を見逃す訳に行かないので金融制裁した」と言えば良いでしょう。北にどういう銀行が融資してきたのかも明らかになります。中国には海上封鎖も辞さないようにすれば良いでしょう。お互い犠牲が出るかもしれませんが。

また、日本にはニュークリアシエアリングとレーザー技術の米軍との共用を図りたい。宇宙戦争まで参加しなくても良いですが、発射技術や探索技術は保持していないと、民生用に転化できません。日本は技術立国なので。

北と中国の攻撃を恐れて今何もしないのは将来の脅威を増大させるだけです。日米とも覚悟が必要です。劉暁波氏を簡単に殺すような国が世界を牛耳ったらどうなりますか?トランプ・安倍を叩いている時ではないでしょう。

富坂記事

6月20日午後、中国共産党本部のある中南海において、第1回の「党中央軍民融合発展委員会(以下、融合委員会)」全体会議が開かれた。

会議を主催したのは党中央総書記であり国家主席、また党中央軍事委員会主席である習近平だ。

軍民融合--。

そう聞いてすぐに連想するのは、米国の軍産複合体である。そのココロは、「もし軍事技術を進化させようとすれば産業の底上げが不可欠」とでもなるのだろうか。

だが、いうまでもなく軍事技術を支える産業なら中国には不足していない。身近な例では、北方工業公司や保利集団公司などの商社の関連の名前はよく聞かれる。メーカーであれば第三工業部系列や第七工業部系列の中国航天科技集団公司、中国航天科工集団公司など。空母建設でも名を馳せた中国船舶重工業集団公司も有名だ。

これらの企業は「一部軍と関わりのある企業」程度を飛び越えて、軍のために存在する企業だ。

では、何のためにいまさら「軍民融合」なのか。

そもそも軍民が融合する必要性は、「軍の近代化推進のためには社会経済発展のなかで人材や科学技術との融合が必要」といった考え方に根ざしている。要するに経済発展によるライフスタイルの変化と軍事技術がもはや不可分の関係にあるということが前提なのだ。

具体的にはドローンの進化がそのまま軍事技術の進化と重なり、サイバー攻撃を行う人材は民間のハッカーから集めなければならないのが実情であり、またAIに絡んではビッグデータの応用が当然のことながら軍事にも大いに役に立つということだ。

逆に宇宙開発など民政に利用できる技術は民間におろし、ビジネスとして利益に結びつけた後にそれを研究費用に還元するといった必要もある。

そうした民間と軍との線引きを政治的に判断し見極めるというのが、融合委員会の役割だ。

驚くべきは、この組織に対する中国共産党の熱の入れようだ。

すでに今年1月の政治局会議で習近平国家主席自身が主任に就くことは決まっているが、今回の第1回会議にともない、脇を固める人事も明らかにされている。

それによれば副主任には李克強首相に続いて劉雲山、そして張高麗という3人の政治局常務委員(常委)が選ばれたのである。

こうした組織では一般に、一人の常委または政治局委員がトップに就けば十分である。その例外性は公安組織を統括する政法委員会の書記が政治局委員止まりなのをみても明らかだ。つまり、いかに融合委員会に習氏が力を注いでいるかが人事から見て取れるのだ。

そんな重要な組織のナンバーツーに習氏との確執が噂される李克強氏をもってきている点も注目しなければならないのだが、その一方でやはり退役軍人の再就職問題に対する党の気配りを示す意味もあるとの指摘もある。ちょっと目の離せない組織である。

■富坂聰(とみさか・さとし) 拓殖大学海外事情研究所教授。1964年生まれ。北京大学中文系に留学したのち、週刊誌記者などを経てジャーナリストとして活動。中国の政・官・財界に豊富な人脈を持つ。『中国人民解放軍の内幕』(文春新書)など著書多数。近著に『中国は腹の底で日本をどう思っているのか』(PHP新書)。

AFP記事

米カリフォルニア州バンデンバーグ空軍基地に帰還した米軍の無人シャトル「X-37B」(2010年12月3日撮影、資料写真)。(c)AFP/US AIR FORCE

【7月15日 AFP】米下院は14日、現在は空軍にある機能の一部を独立させて宇宙軍(Space Corps)を創設する条項を盛り込んだ国防授権法(National Defense Authorization Act、NDAA)案を可決した。

ドナルド・トランプ(Donald Trump)政権は、軍の組織構造をもう一段階増やす必要はないとしてこの宇宙軍創設に激しく反対しているが、宇宙軍創設支持派や一部の議員は、米軍が保有している宇宙アセット(装備品など)や米軍が人工衛星に強く依存している現状を考えると、こうしたものを防護・監視する独立した軍種が必要だと考えている。

しかし上院のNDAAには同様の条項は盛り込まれておらず、宇宙軍がすぐに設置される情勢ではない。

ジェームズ・マティス(James Mattis)国防長官は今週、宇宙軍創設反対派のマイケル・ターナー(Michael Turner)議員に送った書簡の中で「今は軍の合同戦闘機能を統合しようとしているところであり、私は独立した軍種の新設を望んでいない。そんなことをすれば宇宙における軍事行動に対する視野を狭め、偏狭的とさえいえるアプローチにつながるだろう」と述べた。「私が諸経費を削減しようとしているときに組織を新設するというのは時期尚早だ」

ヘザー・ウィルソン(Heather Wilson)空軍長官も宇宙軍に反対していると議員らに表明した。

それでも宇宙軍創設をめぐる動きは、米軍が戦争の多くの側面で宇宙に大きく依存している事実を浮き彫りにしている。多くの軍事技術には地球測位システム(GPS)が組み込まれており、必要不可欠な情報が各種センサーと軌道上に浮かぶ人工衛星のネットワークによって継続的に収集されている。(c)AFP

福島記事

2016年は、中国が宇宙事業開始60周年と位置付けた年であった。この1年間の中国による宇宙活動の進展は目覚ましい。

10、11月に行われた有人宇宙船「神舟11号」と宇宙実験室「天宮2号」のドッキングおよび宇宙飛行士2人の実験室滞在は、中国版宇宙ステーションの運用開始に向けて計画が着実に進んでいる印象を世界に与えた。

2016年11月に打上げられた中国の新型ロケット「長征5号」 (写真・REUTERES/AFLO)

同じ11月の新型ロケット「長征5号」の打上げ成功は、現状における米国最大のロケット「デルタⅣヘビー」に近い打上げ能力の獲得を意味する(低軌道への打上げ可能重量は前者が約25トン、後者が約28・4トン)。

1956年の国防部第5研究院(当時)の設立から始まったとされる中国の宇宙事業は、部分的には既に米ロに匹敵する水準に達している。人工衛星の軌道投入を目的とするロケット打上げ回数は15年にロシア(26回)と米国(20回)につぐ19回を記録し、16年には20回超を計画した。

衛星の運用数もロシア(140基)をぬき、米国(576基)につぐ規模(181基)となっている(16年6月末時点、UCS Satellite Database)。

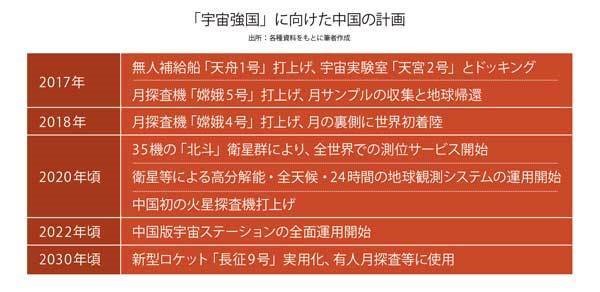

20年頃には中国版の全地球測位システム(GPS)である「北斗」が全世界で利用可能となる。22年頃には中国版宇宙ステーションが完成し、10年を超える運用が始まる。さらに30年頃には、米国のアポロ計画で使用された史上最大のロケット「サターンV」に近い打上げ能力を有する「長征9号」を実用化し(低軌道への打上げ可能重量は前者が約118トン、後者が約100トン)、有人月探査などを行う計画である。こうした事業が順調に進めば、30年に米国と並ぶ「宇宙強国」になるという目標も現実味を帯びる。

加速する軍事利用、妨害や攻撃能力も向上

宇宙活動能力の全般的向上は、中国の軍事力強化につながる。15年公表の国防白書「中国の軍事戦略」は軍民融合の推進を掲げており、その具体的領域の1つとして宇宙を挙げている。

同時に中国軍は宇宙を作戦に活用する取り組みを進めている。15年12月新設の戦略支援部隊は、陸軍、海軍、空軍、ロケット軍(同月、第二砲兵から軍種に昇格)という4軍種につぐ地位を与えられており、初代司令官には第二砲兵出身の高津中将が任命された。

同部隊の任務は、サイバー・電子戦に加えて宇宙から各軍種の作戦や統合作戦を支援することにあるといわれる。同部隊設立の背景には、中国軍が現代戦を「情報化局地戦争」ととらえており、情報を制する者が戦争を制するとの考えを有していることがある。中でも宇宙空間は情報の収集・経由・配布の起点として現代戦に勝利するうえで鍵を握る領域と位置付けられている。

中国は宇宙の軍事利用の実態をほとんど公表していないが、軍用あるいは軍民両用の通信衛星(中星)、測位衛星(北斗)、地球観測衛星(遥感ほか)をそれぞれ4基、22基、30基ほど運用しているとの指摘がある(16年6月末時点、UCS Satellite Database)。

「宇宙強国」に向けた中国の計画 (出所:各種資料をもとに筆者作成)

このうち「北斗」については、民生用シグナルに加えて軍用シグナルの存在が公表されている。有事の際、米軍は敵対者によるGPS利用を防ぐために、当該地域でGPSの民生用シグナルに自ら電波妨害を行う方針を明らかにしている。このため中国にとっては独自の衛星測位システムを保有しておくことが軍事上不可欠である。

宇宙からの作戦支援は、中国軍が作戦領域を拡大するにつれて重要性を増している。中国海軍は近海(東シナ海や南シナ海)のみならず、遠海(太平洋やインド洋)での活動を活発化させ始めている。09年からはソマリア沖・アデン湾における海賊対処活動も開始した。中国空軍もまた、海軍と軌を一にする形で西太平洋まで作戦領域を拡大中である。

こうした中、大容量かつ確達性のある遠距離通信を可能とする衛星通信は、洋上の艦艇と陸上司令部間の通信や、滞空型無人航空機(翼竜ほか)の運用上、極めて重要である。

また、慣性航法装置よりも高い精度での測位航法を可能とする測位衛星も、作戦中の艦艇や軍用機が自己の位置を把握したり、弾薬の精密誘導を行ったりするうえで極めて重要である。

さらに海洋偵察衛星は、遠方の海域を航行する敵艦艇の位置把握に有用である。実際、冷戦期のソ連は信号情報収集衛星とレーダー偵察衛星の組み合わせで米機動部隊の位置特定を行う体制をとっていた。

中国は「空母キラー」とも呼ばれる対艦弾道ミサイル(DF-21D)の運用にあたり、超水平線レーダーに加えて海洋偵察衛星による敵艦艇の位置把握を行うとみられている。

中国は自らの部隊運用に宇宙を活用するのと同時に、「制天権」の獲得も目指しているといわれる。これは制海権や制空権に類するものであり、味方の宇宙利用を維持する一方で、必要に応じて敵対者による宇宙利用を妨げることを指す。前者については、宇宙システムに対するサイバー攻撃への備えや、「北斗」システムに対する電波干渉を防ぐ電磁シールドの開発に取り組んでいる。

後者については、他者の宇宙利用を妨害する能力の整備を進めている。07年、中国は高度約860キロメートルの低軌道上で衛星破壊実験に成功した。衛星破壊能力を獲得したのは米ソについで3カ国目であり、冷戦後に同種の実験を実施したのは中国が初めてであった。

衛星破壊に使用したのはDF-21準中距離弾道ミサイルを改造した対衛星(ASAT)兵器(米情報コミュニティはSC-19と呼称)であったといわれる。同実験は宇宙開発史上最多の宇宙ゴミを発生させたため、世界の宇宙関係者に衝撃を与えた。その後、中国は衛星破壊を伴わないSC-19ミサイルの発射試験を繰り返している。

また13年には、新型ASAT兵器の発射試験を行ったとみられている。報道ではDN-2と呼ばれる同兵器は静止軌道(高度約3万5800キロメートル)まで射程におさめており、事実であれば各国が運用する衛星の大半が標的となり得る。

さらに15年にはDN-3と呼ばれる新型ASAT兵器の発射試験を実施したとの報道もあるが、詳細は不明である。こうした衛星を物理的に破壊する手段に加えて、衛星に対するレーザー照射能力やGPSシグナルに対する電波妨害能力、宇宙システムに対するサイバー攻撃能力も有しているとみられている。

中国はこれらの手段を状況によって使い分けていくものと考えられるが、中国自身が宇宙依存を深めていることを考えれば、宇宙ゴミの発生を伴わない妨害手段の重要性が中国にとって増していることは明らかである。

中国による対衛星兵器の発射試験(出所・各種資料をもとに筆者作成)

無視できなくなった米国、進める「宇宙戦争」への備え

既存の「宇宙強国」である米国は、宇宙利用をめぐる戦略環境の変化に強い危機意識を抱いている。

16年11月、宇宙作戦を担う戦略軍司令官の交代式典において、新任のジョン・ハイテン空軍大将は宇宙での戦争を決して望んでいないが、平和を維持するためには備えておかなければならないと述べた。

陸海空が戦闘領域となって久しい中、宇宙は戦争のない聖域であり続けてきた。冷戦期の米ソ間には戦略的安定を支える宇宙システムを互いに妨害しないという「暗黙の了解」があったが、そうした状況は過去のものになったと米国は考えるようになっている。

むしろ湾岸戦争以降の米国の戦い方を観察してきた潜在的敵対者は米軍が作戦上依存する宇宙システムを攻撃するのではないかとの懸念が米国にある。こうした米国防当局者の認識変化を促してきた主な要因こそ中国による衛星破壊能力の獲得とその後の能力向上である。

(写真左)2016年10月、中国の宇宙船「神舟11号」が宇宙実験室「天宮2号」とドッキングした(写真・IMAGINECHINA/AFLO) (写真右)「神舟11号」に乗り込む人民解放軍所属の宇宙飛行士(写真・IMAGINECHINA/JIJI)

このような戦略環境の変化を受けて、バラク・オバマ政権下の国防総省高官は、従前の慎重姿勢を転換し、「宇宙コントロール」(中国の制天権に相当)を重視する方針を公言するようになった。

現在、米国防総省が自身の宇宙利用を維持するうえで鍵と位置付けているのが、レジリエンス(抗たん性)の向上である。

これは、各種のアセットを組み合わせることで、ある特定の衛星の利用が妨げられた場合でも、作戦に必要な機能(例:通信、測位、画像情報収集)を維持するための取り組みである。そのために同盟国や企業が保有する宇宙関連能力を活用する方針を示している。

同時に、米国防総省は他者の宇宙利用を妨害する能力の必要性も明らかにしている。これは宇宙の軍事利用が世界的に拡大する中、敵対者が宇宙を活用することで陸海空での作戦を有利に進めようとする可能性が高まっているためである。ただし、米国は宇宙への依存度が高いため、宇宙ゴミの発生をまねかない攻撃手段を模索している。

注目されるトランプ政権の宇宙戦略

次期ドナルド・トランプ政権の方針は未だ明らかになっていないが、政策顧問のロバート・ウォーカー元下院議員とカリフォルニア大学アーバイン校のピーター・ナヴァロ教授は、大統領選挙前の10月24日に業界紙「SpaceNews」に寄稿している。

この中でウォーカー氏らは、中ロが米国の宇宙依存に伴う脆弱性を認識し、米国の衛星網を狙っていることと、こうした脆弱性を克服するために小型で頑強な衛星群を必要とすることを指摘している。

宇宙は戦争のない聖域でなくなったという認識は米国の関係者の間で広く共有されており、宇宙コントロールを重視する姿勢はトランプ政権にも継承される可能性が高い。

中国は「宇宙強国」への道を着実に進んでおり、その軍事的側面は米国に強い警戒心を抱かせる水準に達し始めている。

良ければ下にあります

を応援クリックよろしくお願いします。